陳宣誠、林暐翔

中原大學建築系專任副教授

共感地景創作主持建築師

植物生態學者

野地博物館計畫重新審視人為構築的角色,對於自然生態,如何不是破壞性且只考量人類使用的單一性,而是積極的理解與修補環境。透過構築,探索與回應生命的共存與演替,這些局部性的演替會影響一連串的關係。

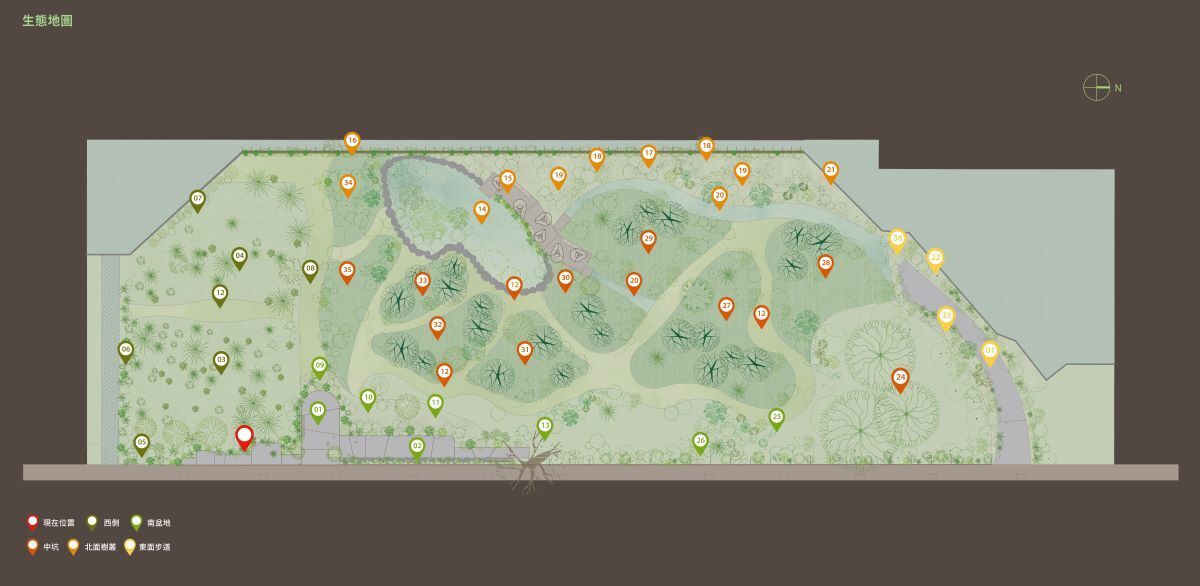

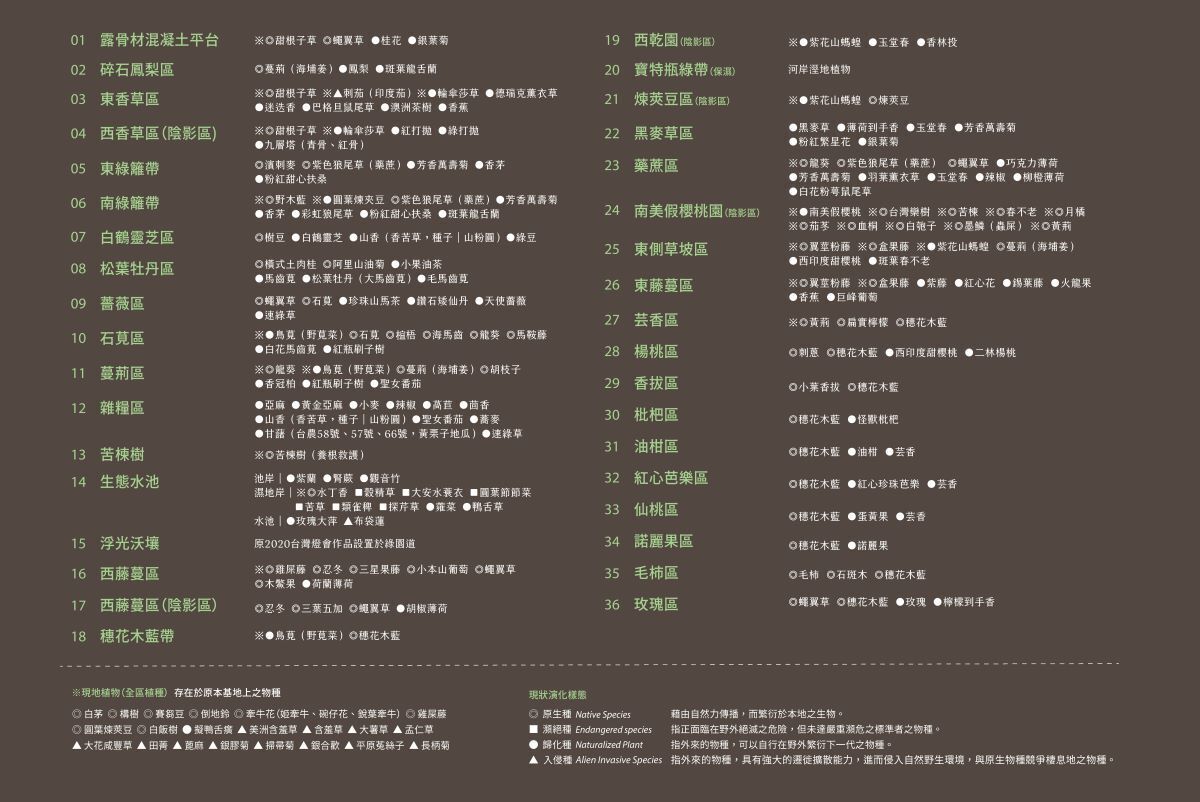

野地博物館的第一個基地位於台中水湳經貿園區內,日治時期為軍用機場,四周被八寶圳支線圍繞,土質鬆軟,如同下游的河岸地景。土壤中富含山上滾落的大小石頭,地表的植種單一,多為大花咸豐草、大薯草、田菁、美洲含羞草、銀膠菊 ... 等強勢外來種,是這一帶很常見的荒地樣貌。「野地」是企圖透過人為的構築,讓單一化的地景,變成複合性的動植物生態群落,在不同的時節交替生長。

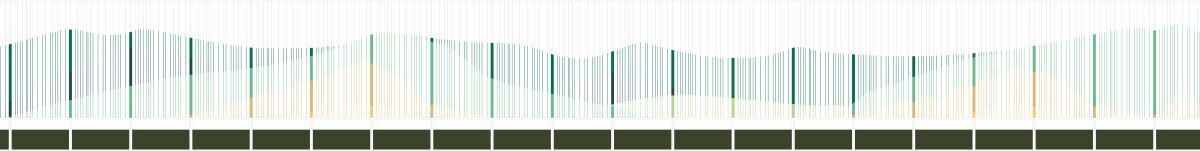

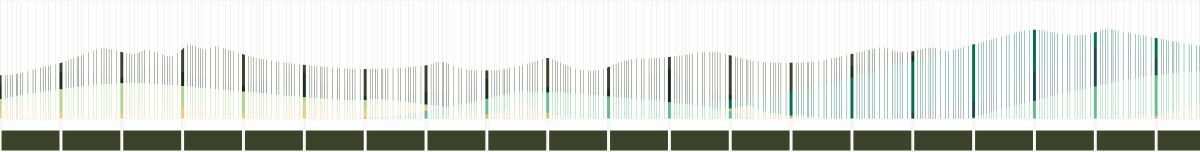

我們仔細地觀察地形、水與風的方向性、鄰地的關係與植種的盤點,逐步調整地形,搬運土壤與石頭,在原有的基地上整理出水池、濕地、岩縫、石堆、 緩坡、陡坡、丘陵、平地、陰面、陽面、全光、偏光 ... 等,在依照這樣的環境條件種植適合的植種,割除先驅植種,作為新培育植種的有機養分,讓植種間彼此演替共生,逐步讓原本 4~5 種植種,演替成 50~60 種植種。在這演替的過程中,鳥類、蛙類、蝶類在不同的時間點出現,加速也為改變了整塊基地演替的速度與方向,對事物的理解,相互依賴的關係、生命的樣態,都在這過程中,累積成不同的知識,以「野地」作為一種生態演替的構築行動, 紀錄、發展奠基於土地的「博物館」。

原基地長型紋理可分為北、中、南三個部分,北樹叢是被掩埋大量垃圾長出四株大喬木的南美假櫻桃,中坑是表土被挖出剩下大量的卵石地質和被怪手壓硬的地表,南盆地是被下挖的凹地曾作為公園草地空間。面對周邊逐漸被開發的土地,希望在現地建構多元棲地環境,吸引周邊物種聚集並作為瀕危物種的寄養棲地,將來基地建築開發前,幫助匯集到此的物種搬家到台中各地的生態區位或回到建築完成後的環境空間中。

以周邊鄰地被砍除的樹木雜草和現地割除的入侵種,在邊坡和各分區進行堆置,使用純纖維椰纖土進行覆蓋,建構區域性高低差形成微型氣候環境,同時保濕聚水,以利棲地物種挖掘棲息使用,地勢最低位設置生態水池與濕地,供兩棲物種使用,定時收割入侵種堆置、種植多元物種創造多元食物源。

分區設置方式

為使遊客認識台中農業和生態區位關係,本基地以台中特產和微氣候環境特性進行分區,並避免干擾棲息生物,限制遊客涉入範圍。南盆地東全日照乾燥草原,以地中海香草植物為主,南盆地西半日照乾燥草原,以半陽性香藥草為主,中坑以地面水線分割為各區,並以台中市各區農特產種原進行分區。北面樹叢以南美假櫻桃樹蔭為範圍,因已常有鳥類過來棲息,樹下有著各式樹苗,只進行土壤改良和樹木導根,以利樹木樹苗生長和鳥類棲息。東面步道為岩生濱海乾旱區,以鳳梨和濱海植物為主。

生態水池

在基地的最低窪處,以彈性布堆疊交織打底,堆砌石頭增加重量,並以台中大肚山上紅土泥與現地土泥混合覆蓋其上,製作收集與蓄積基地排水的多孔隙生態水池。

山脈圍籬

基地的邊界設置穿透性的圍籬,底部為植栽槽,依照不同區位種植忍冬、三星果藤、小本山葡萄、荷蘭薄荷、蠅翼草、木鱉果與現地植物雞屎藤,圍籬上繪製台灣中央山脈的等高線圖,透過時序的演替,讓這些攀藤植物長入山脈中形成邊界。

露骨材混凝土步道

在初凝的混凝土表面以高壓水槍沖洗,洗出內部石頭質感也在表面形成許多坑洞,這些坑洞像是一處處容器,盛裝土壤、積水與飄落的種子,也是植物的生長路徑。

寶特瓶綠帶

收集近千顆回收寶特瓶裝水,鋪設成帶狀,在陽光照射下如同河道,保濕也增加區域性比熱,再於其上種植河岸濕地植物。

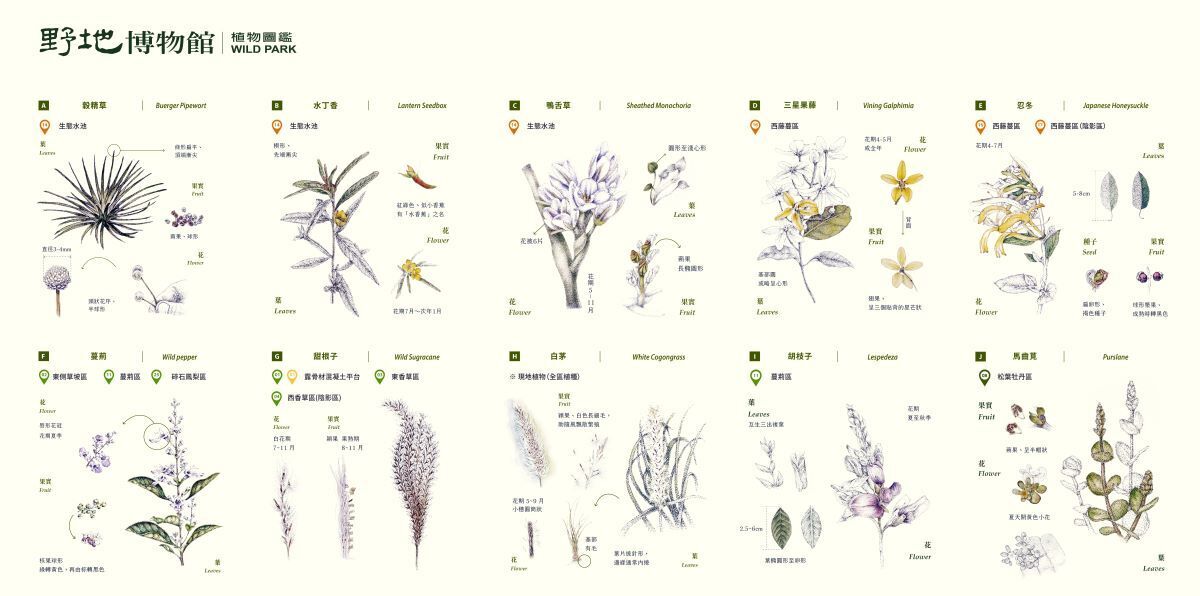

我們也與台東女中美術班合作,讓學生觀察、認識與學習野地博物館中的台灣原生植種,並進行植物圖鑑的繪製與出版,讓野地博物館成為持續演替與生產知識的行動。

【原刊於《Landscape景觀》2021-II】

關鍵字:野地博物館、植栽設計、食物地景、生態演替