鄭台祥

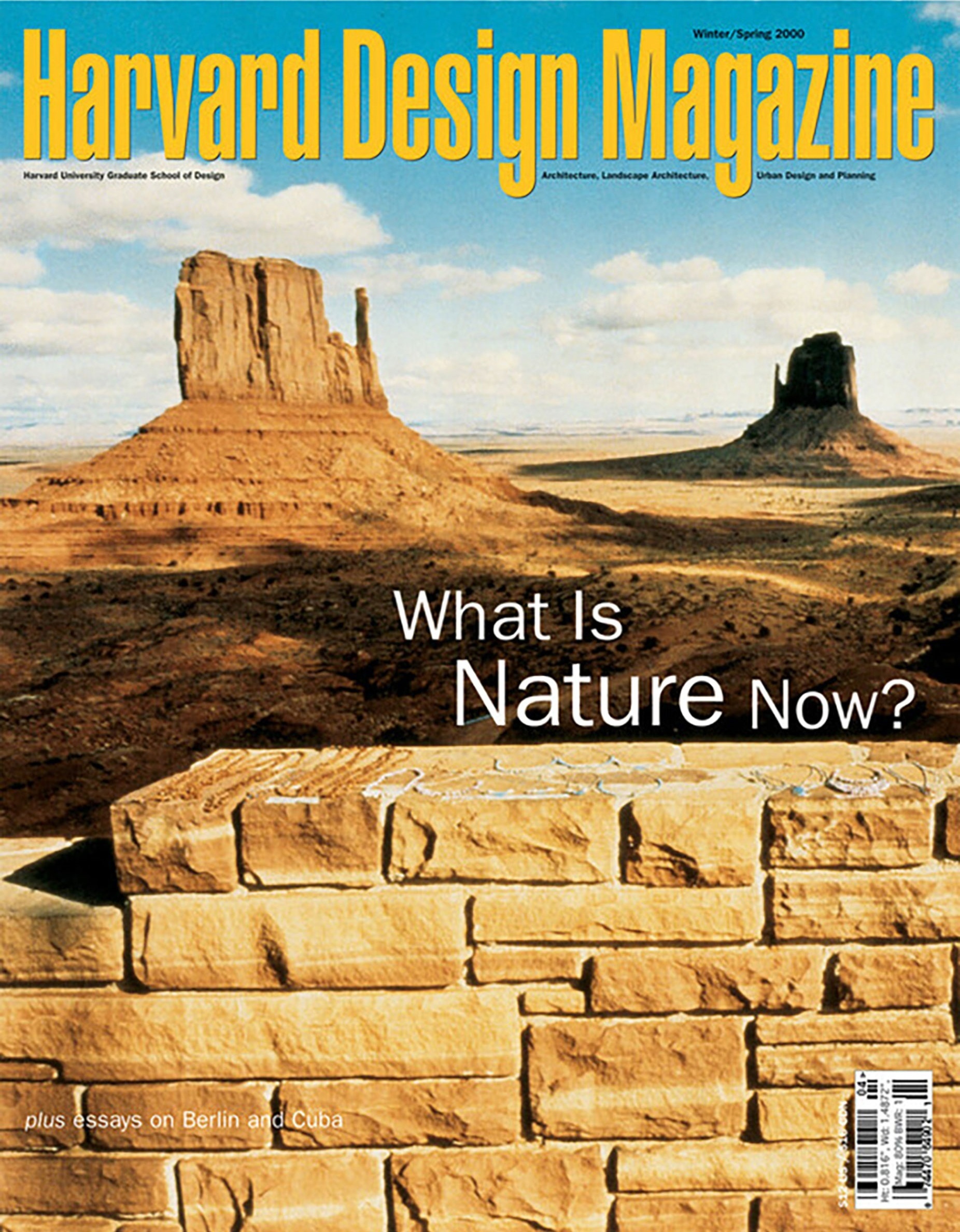

西元2000年,新舊世紀交替之際,哈佛設計雜誌《Harvard Design Magazine》以「如今,自然是什麼?」(What is Nature Now?)為主題,探討當代設計思潮裡的「自然」這一概念是如何為人們所感知、看待並接受。當期雜誌的封面,採用了美國亞利桑那州知名景點「紀念碑谷」(Monument Valley)的照片。照片正中央聳立著兩座峭壁,那是被稱為「拳擊手套」的東西孤峰(butte)。占據畫面前方的,是一道厚實的砌石矮牆。遠處則是一望無際的地平線。湛藍的天空下,幾朵浮雲悠悠飄過。

這兩座孤峰,當然是大自然鬼斧神工的傑作。頂部造型奇特,底部層層堆疊呈現金字塔型,那是歷經億萬年河流侵蝕、風化沉積等地質作用形塑而成的結果。相較之下,前方的石牆則出自人工之手:塊石經由裁切、搬運、堆砌等數道程序加工而成。然而仔細一看,石牆與孤峰的材質相同(皆為砂岩)、色澤亦近似(黃褐色),乍看之下像是同一種材料。於是這當中便產生了一種錯覺:彷彿人們開挖了遠處山峰的底部,用來建造眼前的這一堵石牆。

錯覺當然就只是錯覺(想想看,以美國環保法規之嚴格,「荒野」商機之龐大,可能讓你這樣,說挖就挖嗎?)。然而,在經過四分之一個世紀後的今天,細細凝視這張照片之餘,我們不難發揮想像,一邊看圖說故事,一邊尋思著「什麼是今天地景建築裡的自然」。

如果先暫時擱置種種關於「自然」的麻煩定義,轉而從最直觀的語言下手,以這幅照片來說,所謂的「自然」,究竟是人類依實際需求所建造的一堵矮牆,還是宇宙洪荒之力刻鑿的高聳峭壁?它是近在眼前、觸手可及的平凡物體,還是遠在天邊、供人膜拜的崇高意象?或者說,它比較像是一道光譜,隨著時間推移,在遠近之間來回滑動?又或者說穿了,它們其實是同一件東西,由同一種原料(黃色砂岩)所構成,只是排列的方式不同罷了?

順道一提,這道矮牆的排列方式,在石材產業有個專門稱呼,叫做「文化石」。

把「文化」一詞從「自然」的原生礦脈之中劈裂、開採、抽取出來,使兩者分離,隱約形成一股對立態勢。這種思維背後的成因,如同人文地理學家段義孚所提到的,它究竟是「18 世紀歐洲人的發明」,或是「基於人類普世性的經驗劃分」?可以確定的是,這一類「自然vs.文化」的二分法思維,如今不免顯得過時,已為許多環境倫理學家們所揚棄。翻閱許多地景建築書籍,無論那是談環境工法、規劃設計、歷史理論,都經常看到一個默契般的通則,那就是將「自然/文化」視為一不可分割的整體,一組相互交織、共生互補的關鍵字,陰陽調和一般。這也成為當今自然書寫世界裡普遍存在的一幅大圖景。

所以你經常會看到什麼「自然是人造的產物」啦、什麼「自然是從文化上來定義的」啦、什麼「自然是人類社會的創造」啦、什麼「自然是人類賦予的形象」啦、什麼「自然是人類觀念與情感的文化投射」啦、什麼「自然是文化憑空想像的事物」啦、什麼「沒有了文化,也就沒有了自然的概念」啦……以上種種,都算是人們對「自然vs.文化」二分法反動的遺緒。

當「自然」成為「人類的創造」,滿載了個人偏見、喜好與價值判斷,當然也反映在不同原生環境的人們看待「地景」這件事的態度上。比如說,「城鄉差距」便是一項指標。台北人經常從水泥牆縫中迸出的一抹綠意感到賞心悅目,從中窺見自然的美好、生意盎然,而彰化二林、田中人則未必有此等感受。許多情況是,村民對於住家周遭的所謂「綠意」往往視若敝屣,欲除之而後快,或是怕麻煩,乾脆圖個省事,盡速將雜草蔓生的空荒綠地改造為水泥鋪面,一勞永逸。

前一陣子讀到老台北人舒國治的《水城台北》一書。作者提到當年在台北之家(今日光點電影院)鄰近有一塊空地,大樹茂盛,先天環境條件佳。設想「若是拆除圍牆,雜草剔淨,只放幾塊大石,參天古木下供人徜徉……該有多好」。然而,作者話鋒一轉,指出這塊空地「絕不可造景、公園規劃此類國人最可怕、最無自信之粉飾」。

這樣的說法其實頗耐人尋味,甚至令人打從心底感到佩服的(舒國治以談吃之老派講究為世人稱道,但他其實更是一位眼光犀利獨到的地景觀察家)。一方面,它點出了台北市 7、80 年代以來,拚經濟、發展是硬道理的信念主導之下,公園尚殘留的千篇一律、媚俗失憶的填充塗抹,或許也反映出不少老市民的心聲。然而另一方面,身為景觀設計師,這樣的說法卻也令人頗存疑:在今天,「造景」、「公園規劃」,真的還只是「毫無自信之粉飾」嗎?

當一般市民與景觀專業者之間對於何謂「自然」這一命題,在認知上存在著一道巨大裂隙,便是後者揮之不去的尷尬困境之一。話說回來,如果台北市民第一印象裡的「自然」,不過就是簡簡單單、未經修飾的生態意象:幾塊大石、參天古木,從水泥裂縫中透出的一株嫩芽,從盆栽竄出的一抹綠蔭,最好還帶點柔弱、青綠風中搖曳,更能表達生命力,如此足矣。何必大費周章去搞什麼「造景、公園規劃」呢?

事實上,「造景、公園規劃」並沒有那麼卑微(當然也沒那麼偉大,想想電影「鋼鐵人2」有一幕,主角在緊要關頭分析基地時,還特意下達「移除景觀」的指令)。然而,在日常生活當中,它卻像是一種調節器,用來調整人類與「自然」這一介面之間,無處不在的摩擦、碰撞、擾動:它既是理論,也是行動;既是原因,也是結果。如同威利(John Wylie)在《地景》一書裡主張的: 「與其說『造景』是『自然』和『文化』互動的產物,這一類日常的建造行為,反倒更像是我們對於何謂『自然』與『文化』想法的起源。」

讓實踐成為檢驗想法、甚至真理的唯一標準。

這當然不是一件壞事,尤其對不那麼善於抽象思考的人來說,既然「一旦開始思考自然,即意味著失去它」。那麼反過來說,不再刻意思考「自然」,是否就意味著更貼近「自然」的真諦呢?當人們不再糾結於自然的複雜多義、不再執著於文化的二元對立,是否就意味著更邁向「設計結合自然」的境界呢?對此,還是暫時先持保留態度吧。因為大多數情況下,人們很可能就只是單純停止思考而已。

先不論這個,回頭說說「石頭」的事。

2011 年美國景觀建築師協會(ASLA)頒發的年度設計大獎之中,有一件名為「Stone River」的作品。作者Jon Piasecki在紐約州東部林間發現一道傾頹的石牆。這道石牆由於長年歷經霜雪、風吹日曬、荒草久宿,塊石早已散落了一地。他憑藉一己之力,耗時數個月時間,重新排列塊石、構築石牆,並且打鑿石板,鋪設在石牆之間的地面,創造出一條長約 250 米、如河流般蜿蜒的小徑。ASLA網站的設計說明裡頭寫道,這件作品的主要意圖,在於將「文化接合自然」。

這樣的說法當然是直接明瞭的,正是因為太直接明瞭了,反倒引起了不少討論空間。我當下第一時間所想到的是,地景、自然與文化的關係,按照地景學者Kim Sorvig的說法,三者之間具有一種「不可化約的複雜性」(Irreducible Complexity),要如何用簡單一句話概括呢?我又想起了 160 多年前,當歐姆斯德(Frederick Law Olmsted)在規劃紐約中央公園時,看到場地中散落了大量冰河巨礫與塊石遺跡,正傷腦筋該如何處理時(依當時技術,要做到完全爆破、移除是不可能的),頓時靈光一閃。他決定因地制宜,將巨石原地保留,利用其登高望遠的特性,設計步道連結到頂部,並搭建觀景台,供人們休憩賞景。這麼說來,這算不算也是將「文化接合自然」呢?

「Stone River」這件作品獲得了評審團的一致讚賞,認為它的匠人工藝精神超越了時間,體現了永恆,就算一百年之後再度參賽,它仍然會獲獎。對此說法我同樣採取保留的態度。石頭仍是石頭,原封不動立在那兒上萬年之久,一百年的時間也許不足以令它移動分毫,卻足以讓人們重新評估這件作品。我要說的不外乎是,石頭本身沒有任何改變,但是人們對於文化跟自然的觀念卻改變了。

這件作品與其歸類在「一般設計」(General Design),反倒更像是 1970 年代大地藝術(Land Art)的縮小版。像是Andy Goldsworthy等人的一系列林間的石材裝置藝術,不是不該得獎,而是有點跑錯棚的味道。不過話說回來,這件作品之所以顯得與眾不同,很大原因在於它體現了美國人性格中務實的成分:高度肯定日常生活中累積的經驗與直覺,尤其是DIY的能力。「讓實踐成為檢驗真理的唯一標準」,深入、細膩的理論說明則留到最後。然而一旦發之為文,這種行動上的務實,卻也難掩理論上的空虛。換句話說,雖然言之成理,卻也簡單粗暴,不知怎地,它讓人聯想起網路上常見的川普迷因:噘起嘴,聳起肩,雙手一攤,一副理所當然的天真表情。

刊出時間:2025 年 3 月 24 日

關鍵字:Harvard Design Magazine、Monument Valley、文化石、段義孚、舒國治、水城台北、John Wylie、Jon Piasecki、Stone River、Kim Sorvig、Irreducible Complexity、Frederick Law Olmsted、大地藝術、Andy Goldsworthy