林貞岑

蘋果綠環境規劃設計股份有限公司 執行長

前言

全球氣候變遷變得愈發嚴重,通過景觀規劃與設計來減少碳排放、提高環境韌性成為重要課題。隨著「氣候中和」與「淨零排放」成為政策核心方向,歐美國家已開始積極探索自然解方(NbS),如德國的 Nordhausen Park 和氣候景觀農業等案例。他們展示了如何用生態修復和低碳設計來實現氣候中和,這些策略包括恢復濕地、增植都市森林、綠化屋頂和牆面,以及推廣生態農業。

臺灣也在探索本地減碳策略,例如臺東綠色珍珠串計畫和臺東森林公園,皆推動符合當地條件的淨零景觀發展模式。這些計畫通過綠色基礎設施建設、自然棲地保護及可持續農業,提升碳封存能力,促進生物多樣性,並逐步改善當地的氣候適應能力。

本文是將本團隊的知識積累與實踐成果做分享,以國際經驗及落實臺東案例,探討如何在不同尺度的景觀規劃與設計中,落實這些策略,並結合碳盤查和循環經濟等技術,促進全面的永續發展。從國際趨勢與其具體措施,並探討其在減碳、增碳和生態效益方面的成效,提供讀者借鑑和參考。

氣候中和與碳中和景觀設計:自然解方與永續城市發展

氣候變遷已對全球環境與社會經濟體系造成深遠影響,景觀設計在其中扮演著至關重要的角色。氣候中和(Climate Neutrality)與碳中和(Carbon Neutrality)雖然經常被混用,但兩者仍有概念上的區別。氣候中和不僅涵蓋碳排放的平衡,還涉及其他溫室氣體的管理,以及整體環境韌性的提升。碳中和則更聚焦於透過碳封存與減排技術來達成淨零碳排放的目標。

在這樣的背景下,自然解方(NbS)成為全球景觀規劃的重要策略之一。NbS 透過整合自然生態系統,如都市森林、濕地復育與生態農業,不僅能減少碳排放,還能改善水資源管理、生物多樣性與氣候調適能力。這類設計不僅應用於城市,也適用於農村地區,創造出更具韌性的環境。

全球各國已開始採取不同策略來發展碳中和景觀,歐洲地區特別重視都市森林與綠色基礎建設,以降低碳排放並提升城市韌性。以德國柏林為例,該市積極推動綠屋頂、綠牆技術及都市森林擴展計畫,使都市環境在應對極端氣候時,能夠發揮更好的緩衝效果。此外,城市規劃者也廣泛應用全生命週期碳盤查(LCA)技術,評估景觀建設的碳足跡,以確保碳中和政策的可行性。

農村地區同樣能透過碳中和景觀設計來降低碳足跡,德國氣候景觀農業(Climate Landscape Agriculture)便是一種結合再生農業與生態景觀管理的策略。透過土地管理與農業技術的轉型,不僅能強化土壤碳儲存功能,還能提高生物多樣性,減少溫室氣體排放。例如,Nordhausen Park 在都市綠地設計中,採用生態灌溉系統與再生土壤技術來優化碳封存效果,成為德國碳中和景觀設計的重要示範案例。

政策與技術的創新整合,透過全生命週期碳盤查技術(LCA),能夠精準評估不同景觀元素的碳排放,為規劃與設計提供資料支援,使減碳決策更具科學依據。同時,透過碳補償機制 或 生態碳匯計畫,地方政府與企業能夠投入森林生態系統修復、濕地保護或都市綠帶擴增計畫,以提升環境的碳吸存能力,確保景觀建設與環境目標相互契合,使碳管理不僅停留在設計階段,更能在後續的營運與維護中落實。

景觀設計邁向碳中和,不僅是一種綠化策略,而是生態永續與城市發展需求的融合。透過整合自然解方(NbS, Nature-based Solutions),包括都市森林、公園綠地、濕地修復與生態農業,能夠有效增強固碳效果,同時降低碳排放,建立一個可持續的低碳景觀模式。這種設計方法適用於城市與農村環境,透過大尺度的生態廊道與小尺度的低碳建築技術相互結合,使景觀不僅成為綠色基礎建設的一環,更成為支援碳中和目標的重要生態策略。

未來,隨著生態系統碳盤查與碳補償機制的發展,景觀規劃可望成為更具結構性的氣候行動工具。透過政府、學術機構與企業的協作,加強景觀環境的固碳功能,並透過科學化的碳管理策略,使景觀不僅具備環境與美學價值,更能在淨零發展的框架下發揮長期效益。

景觀設計的減碳轉型:從碳盤查到全生命週期管理

在景觀規劃與設計的減碳實踐中,除透過都市森林、濕地修復、透水鋪面等自然解方(NbS)來提升碳封存能力,技術工具的導入已成為碳管理的重要支撐。其中,全生命週期評估(LCA)方法能夠從材料選擇、施工到維護階段計算完整碳足跡,幫助評估景觀設計的碳排放影響。目前常用的 LCA 工具包括 SimaPro、Gabi 及 環境足跡方法(Environmental Footprint Methods),這些方法已被歐盟環保政策廣泛應用,並逐步成為永續景觀規劃的重要參考。

碳盤查作為減碳行動的基礎,環境部發布的溫室氣體排放量盤查作業指引為公共建設與都市開發提供標準化計算方法,確保景觀工程能夠量化碳排放並制定有效減碳策略。此外,碳足跡資訊網與產品類別規則(PCR) 幫助評估建材選擇對碳排放的影響,使景觀工程在規劃階段即納入低碳建材,減少施工過程的碳足跡。

在碳補償機制上,透過森林碳匯、都市綠帶與再生能源使用來抵消排放已成為趨勢。減碳交易平台 提供碳信用交易機制,讓景觀工程能夠透過碳補償實現更低碳的發展。此外,國家再生能源憑證中心(T-REC) 確保景觀基礎設施的綠電使用,而 生質能源碳捕捉與封存技術(BECCS) 逐步應用於森林與濕地管理,進一步增強自然碳封存能力。

全球對於景觀規劃的碳管理需求持續增加,全生命週期零碳建築評估系統(Living Future Institute)提供標準,針對公共空間與綠地設施制定評估框架,確保景觀設計能夠長期發揮減碳效益。透過這些工具與方法,景觀規劃不僅關注生態與美學價值,更成為實現氣候中和與淨零碳排的重要策略,推動都市與鄉村邁向更永續的發展路徑。

結合公民參與與生態創新:德國的氣候適應景觀設計

- 柏林碳儲存計畫(NatKoS)與城市自然公約

柏林致力於成為全球永續發展的領航都市,透過柏林自然碳儲存計畫(NatKoS, Natürliche Kohlenstoffspeicherung in Berlin)與柏林城市自然公約(Berlin Urban Nature Pact),積極推動碳儲存與生物多樣性保護策略。NatKoS 計畫由柏林洪堡大學與柏林參議院環境、交通與氣候保護部合作執行,聚焦於都市土壤與植被碳封存,以支持柏林 2050 年碳中和目標。

柏林的都市森林、公園與綠地在碳儲存上發揮關鍵作用,透過擴大都市森林與生態綠地,能夠提升土壤與植被吸收二氧化碳的能力。同時,濕地與泥炭地的修復有助於維持高碳儲存潛力的自然環境,避免碳的釋放。此外,柏林政府推動都市土壤管理,並在都市更新與開發中導入 LCA(生命週期評估)技術,以確保所有新建設計的碳排放達到最低標準。這些措施的成果已體現在 柏林都市碳儲存地圖,並被納入 城市發展計畫(StEP Klima),作為都市規劃的重要依據,確保綠地與土壤資源的永續利用。

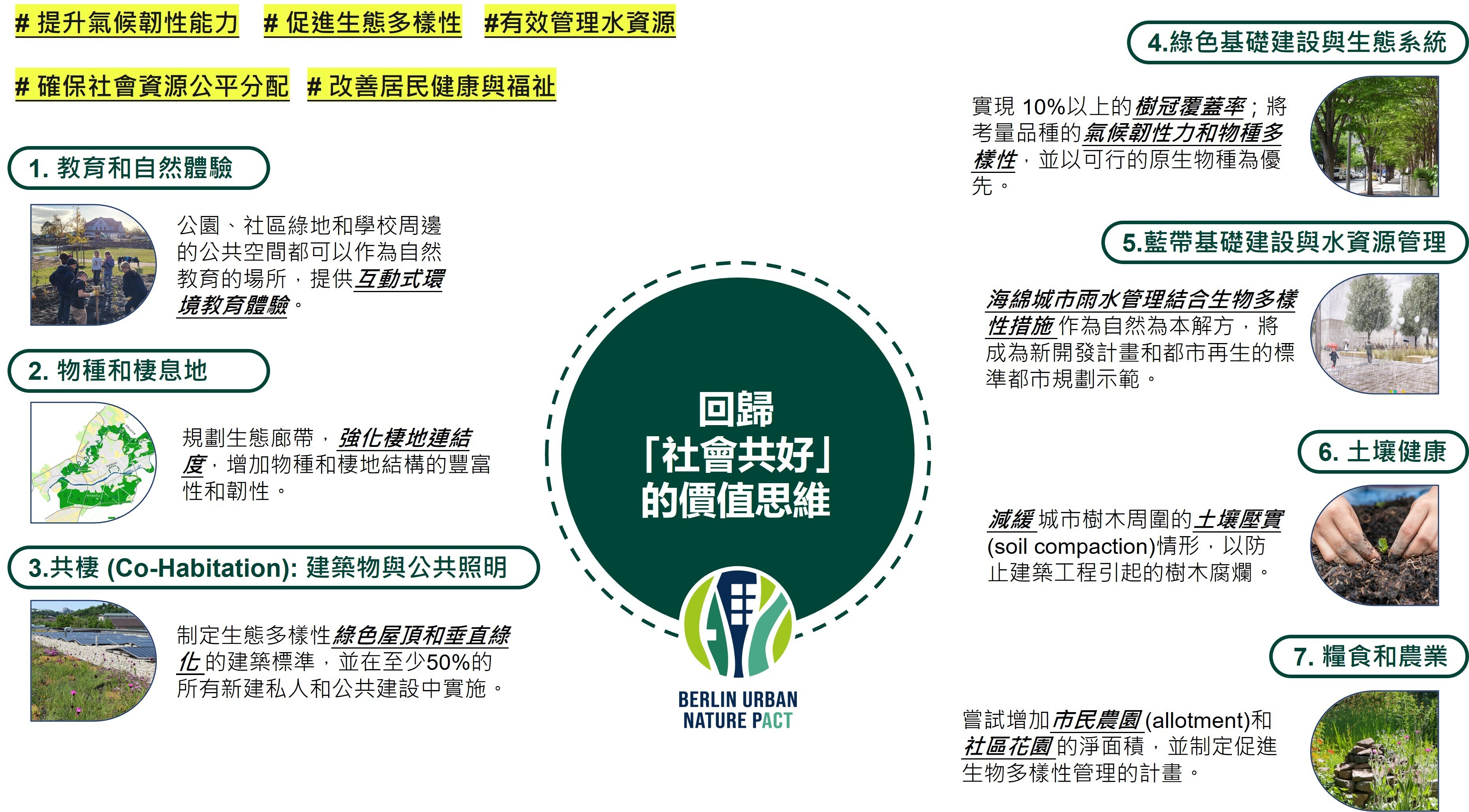

除強化都市碳封存策略,柏林城市自然公約進一步將 碳管理與生物多樣性保育 相結合,促使城市發展更加符合氣候適應的需求。這項公約鼓勵透過 自然為本解方(NbS, Nature-based Solutions),如都市林業與濕地復育,來提升城市的生態碳封存功能。同時,發展都市農業與綠色基礎建設也是減少都市碳足跡的重要策略,這不僅降低了食物運輸過程的碳排放,還提升了都市食物供應的韌性。

柏林的碳儲存政策也強調公私協作與社區參與,政府與市民、企業攜手推動各類都市碳管理計畫,確保減碳與生態保育的落實。透過這些措施,柏林不僅在都市發展過程中兼顧 碳管理、生物多樣性保護與社會福祉,更為全球城市氣候治理提供了可參考的實踐模式,成為歐洲氣候中和與生態永續發展的標竿。

- 德國科隆「綠色三次方」(GRÜN hoch 3)

「GRÜN hoch 3」計畫,正是透過都市綠化與水資源管理,實踐自然解方(NbS, Nature-based Solutions),為氣候適應與減碳目標提供可能的路徑。該計畫以都市生態系統強化與氣候調適為核心,透過屋頂與立面綠化,提升建築物的碳封存能力,同時改善城市微氣候。這些措施除了增強建築的熱調節效能,還能有效減少冷氣與暖氣使用,進一步降低碳排放。與此同時,透過拆除過度硬鋪面的地表,恢復地力與植被覆蓋,增強都市滲透能力,使都市水循環更加穩定,有助於減少城市熱島效應與暴雨導致的洪水風險。

水資源管理亦是GRÜN hoch 3 計畫的重要策略之一。城市內導入雨水收集與再利用系統,如雨水桶與蓄水池,以減少地表逕流並降低都市洪水風險。同時,這些機制亦促進水資源的永續利用,使城市具備更高的環境適應能力。然而,該計畫主要關注都市綠地與水資源調適策略,而非都市農業發展。在規劃設計層面,這樣的策略與碳中和景觀設計的概念相輔相成,透過整合都市森林、建築綠化與水文循環,促進碳封存、減少碳排放,並強化生態韌性。

從GRÜN hoch 3的實踐可以看到,景觀設計不僅是一種塑造城市環境的工具,更是推動氣候中和與碳管理的重要手段。透過自然解方的導入,都市綠化與水資源策略能夠協同運作,使城市在邁向淨零碳排放的過程中更具適應力與韌性,實現真正永續的未來發展。

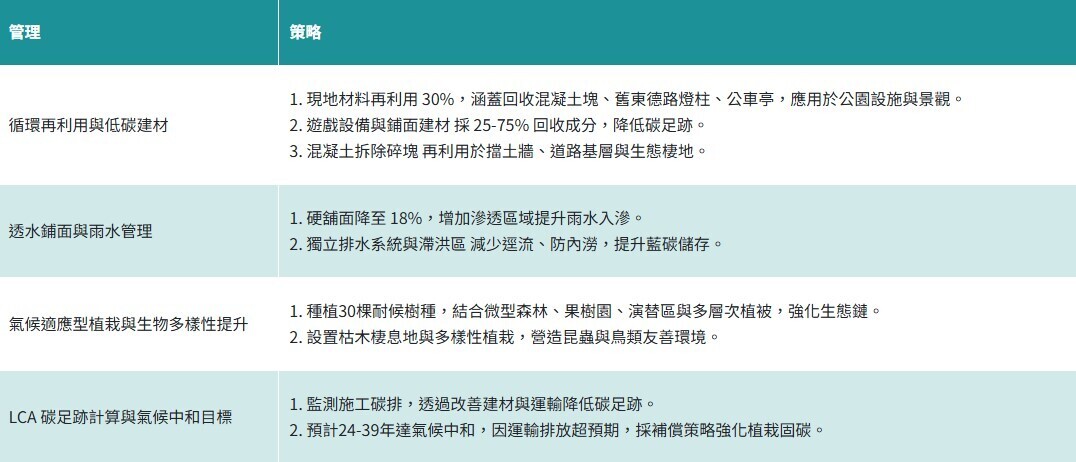

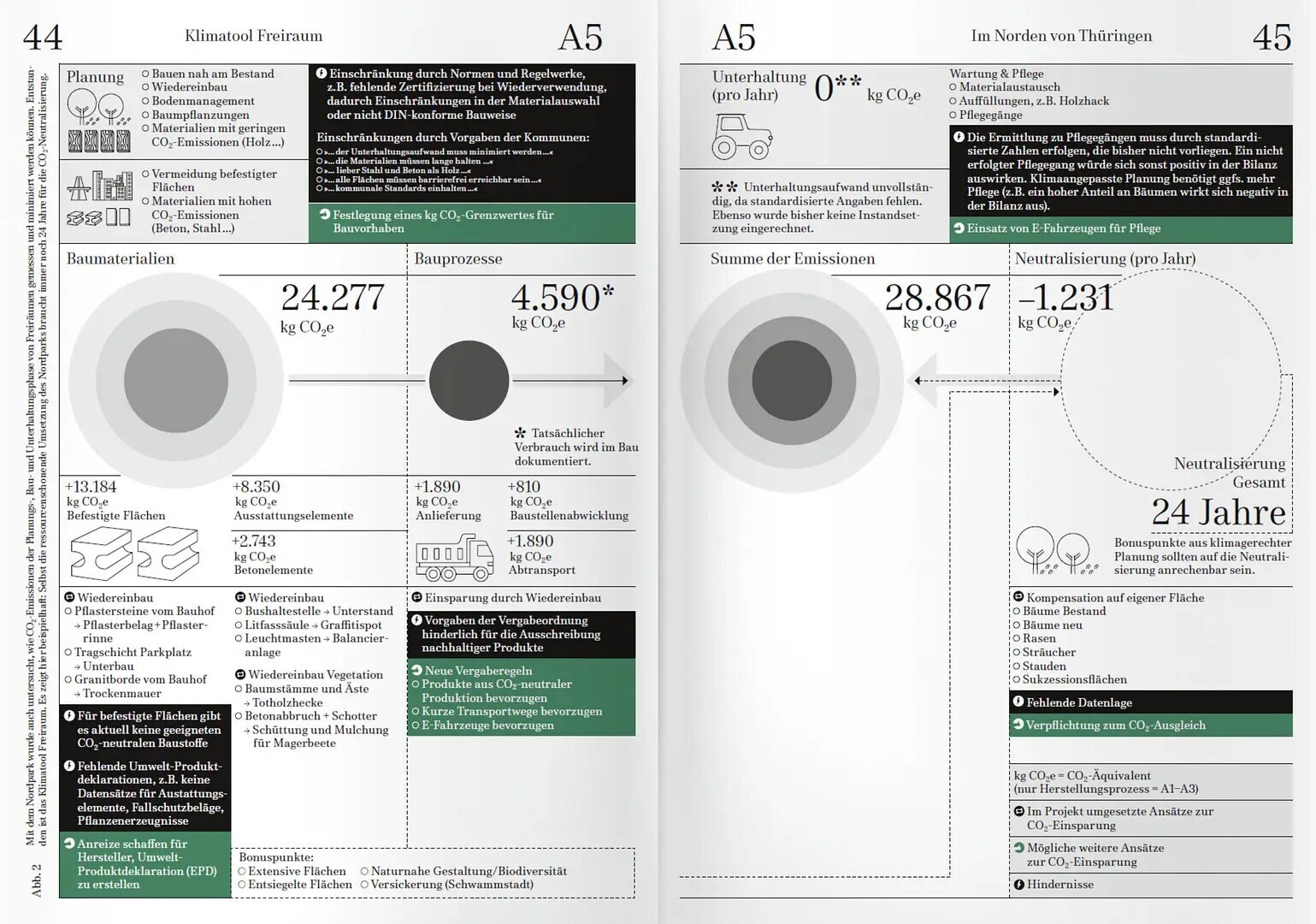

- Nordpark:循環再利用與氣候適應型都市開放空間

Nordpark(北公園)位於德國 Nordhausen-Nord,是一項氣候適應型景觀設計計畫,坐落於緊湊型都市區與 Südharzer Kulturlandschaft 交界。該公園不僅提供運動、休閒與社交空間,亦透過碳管理與生態友善策略,推動都市開放空間的減碳轉型。

計畫由 IBA Thüringen 國際建築展主導,將閒置停車場改造成多功能、無障礙公共空間,並導入「Klimatool Freiraum」進行碳排放與氣候適應性評估。由漢諾威 LINNEA 景觀設計事務所負責規劃,重點關注建材循環再利用、氣候適應性建築與都市碳封存策略,確保施工與維護過程中的環境影響最小化。

公民參與與永續示範價值的實踐,Nordpark 透過公民參與提升社區凝聚力,讓兒童與青少年參與 設計與植樹工作坊,並在施工階段導入參與式建設,鼓勵居民共創景觀空間。此外,長期維護機制納入社區合作,確保公園永續發展。

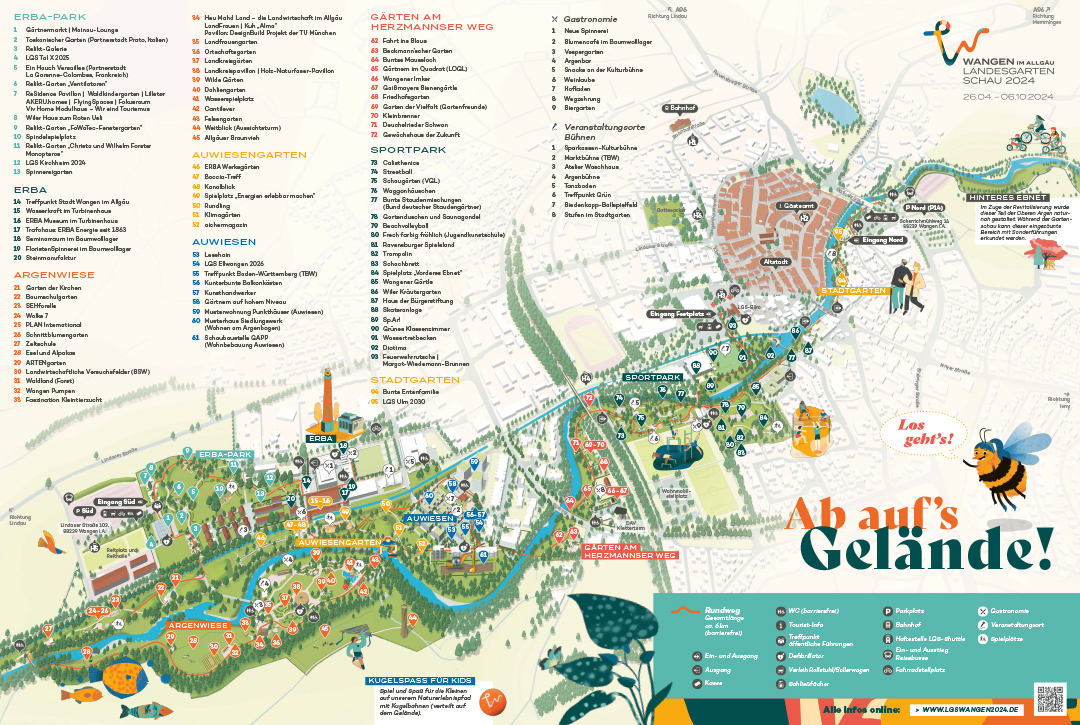

- LGS 花園展:德國實踐氣候適應與淨零景觀的展現

德國的「州花園展」(Landesgartenschau, LGS)是一項長期推動城市綠化與景觀更新的重要計畫,透過景觀設計、綠色基礎設施與社區參與,促進城市的環境永續發展。2024 年 LGS 在 Wangen im Allgäu 舉辦,以「邁向未來城市的韌性修補」為主題,聚焦生態復育與環境創新技術,提升都市空間的適應能力,並推動低碳發展與氣候中和實踐。

展覽的一大亮點是都市生態復育與舊工業區轉型,展區不僅串聯歷史悠久的 Wangen 老城區,還將前工業區 ERBA 改造為 Argen 公園,這片新生的都市綠地結合 生態廊道與親水空間,提升城市環境品質。展區內種植超過 3,000 棵耐候性強的樹木與灌木,進一步提升都市碳吸存能力。Argen 河沿岸則透過自然化整治與滯洪區設計,強化水資源管理,並增強城市氣候適應力。

在低碳建築與再生能源應用方面,LGS 2024以循環經濟與永續建築為核心,展示多項創新技術。例如,展覽中呈現木構造建築創新技術,使用交錯層壓木材(CLT)與工程木材,顯著降低建築碳足跡。同時,部分建築導入可再生能源技術,包括太陽能板、風能與雨水回收系統,確保展覽期間的能源使用減少,並示範低碳運營建築的可能性。此外,LGS 也推動綠色交通,透過優化步行與自行車空間,減少車輛碳排放,提升都市可及性。

社區參與是 LGS 2024 的另一大重點,展覽期間舉辦 超過 3,800 場活動,涵蓋生態教育、都市農業、環境復育與低碳技術推廣,提升公民對氣候變遷的意識。展覽結束後,當地政府將 LGS 導入 Wangen 的城市更新計畫,確保氣候適應與永續發展策略得以延續,讓展覽的影響力持續擴展。

2024 年 LGS Wangen 是一場園藝展覽,更是德國實踐氣候中和景觀的示範場域。透過綠色基礎建設、低碳建築、生態復育與社區參與,LGS 讓城市轉型為更具韌性與環境友善的永續空間,並為其他城市提供實踐參考。

以自然解方打造永續臺東:景觀生態與氣候適應

臺東的綠色珍珠串計畫起源於 2015 年的臺東景觀綱要計畫,這項計畫奠定臺東整體景觀發展的核心架構,並提出以生態為本的城市與鄉村綠地連結策略。2017年,綠色珍珠串計畫正式啟動,進一步整合都市綠帶、水岸環境與生態復育,期望透過綠色基盤的強化,提升生態韌性與碳封存能力,並在氣候變遷挑戰下,逐步朝向淨零發展的方向邁進。

這項計畫將零碳概念與生態系統復育作為核心,並透過都市綠地、步道系統與公共空間的改善,強化生態廊道功能,為生物多樣性提供更穩定的棲息環境。同時,計畫導入碳盤查與碳管理機制,希望能夠建立符合全生命週期碳管理標準的操作方式,並逐步與國際碳中和標準接軌,探索適合臺東的低碳發展模式。

臺東森林公園的改造行動作為綠色珍珠串計畫的一部分,近年來逐步導入永續發展的概念,並於 2022 年開始進行第一期改善規劃。園區內的部分區域已經開始導入減量設計與碳盤查機制,並在 2024 年進行規劃工程階段的碳盤查。未來將根據執行成果,進一步評估如何透過生態復育、低碳建築與環境友善設施的應用,朝向碳封存與氣候中和的目標邁進。

目前的推動仍處於初步階段,公園內已採取低碳建材、透水鋪面與部分生態友善建築等措施,並透過濕地修復、原生樹種植栽與碳吸存林的建立,提升碳封存潛力。然而,這些舉措目前僅限於公園部分區域,尚未達到全面性的碳中和或氣候中和目標。未來仍需透過更完整的碳管理機制,逐步發展適合當地環境的淨零策略,並持續滾動修正,以累積長期的永續發展基礎。

臺東綠色珍珠串計畫,除關注森林與公園綠地,也涵蓋都市綠帶、河岸復育與社區綠化,期望能夠在不同尺度的綠色基盤建設上,建立更完整的生態網絡。目前的發展雖仍在探索階段,但未來將持續擴大綠色基礎設施的建設,逐步串聯河岸修復、都市綠帶擴展與公共步道系統,為臺東的低碳與氣候適應發展奠定更穩固的基礎。

透過政府、學術機構與社區的合作,臺東綠色珍珠串計畫希望能夠成為氣候適應與淨零發展的重要探索場域。在現階段的實踐基礎上,未來將持續累積經驗,推動更具系統性的低碳轉型,並在不同層面逐步接軌氣候中和目標,使臺東在永續發展的道路上穩健前行。

結論:景觀設計的減碳實踐與未來展望

在全球氣候變遷的挑戰下,景觀設計已不僅止於塑造美學與生態環境,而是成為應對氣候變遷、強化城市與農村韌性的重要策略。從柏林的碳儲存政策、德國的氣候景觀農業,到臺東綠色珍珠串計畫的實踐,可以看見自然解方(NbS, Nature-based Solutions)在不同區域如何發揮減碳與生態修復的潛力,並透過綠色基礎建設、低碳技術與社區參與,推動城市與農村環境朝向更永續的未來。

這些案例顯示,景觀規劃不僅能提供氣候適應策略,也能成為碳管理的重要手段。透過都市森林、濕地修復、農田碳封存與低碳建築等多層次的景觀干預措施,能夠提升生態系統的碳儲存能力,降低都市與農村的總碳排放量。德國與臺灣的案例,透過全生命週期碳盤查(LCA)與碳管理機制的應用如何使景觀設計朝向更具可測量性與長期發展性的減碳模式邁進。

然而,氣候中和與碳中和景觀的實現仍處於初步探索階段,這是一個需要階段性累積的過程,涵蓋政策支持、技術創新與公私協力的持續推動。未來發展需更積極導入氣候適應與碳管理策略,並參考國際標準建立更完整的碳中和路徑。這不僅涉及城市與農村的整合發展,也仰賴社區的長期維護與參與,確保綠色基盤的永續運行。

展望未來,景觀設計應更加關注循環經濟、自然生態修復與智慧碳管理技術,透過政府、學術機構、企業與公民社會的合作,創造更低碳且適應氣候變遷的城市與鄉村環境。景觀設計不僅應維護生態與美學價值,更應作為應對氣候變遷的關鍵解方,為下一代打造宜居、永續且兼顧氣候中和的生活場域。