計畫區是香山濕地邊緣很重要的台灣旱招潮蟹棲地為透過西濱路橋下涵洞,與香山濕地生態復育區連動,大潮時海水通過連通道進入本區維持生態平衡。本案目標係為改善棲地及營造環教場域,並以設施減量及棲地保育作做為目標。

本計畫以 3 大核心理念「生態紋理做為區域系統發展框架」、「景觀生態學為理解「綠色基盤」之基礎」、「生態服務系統為規劃的重要工具」為主軸,整合生態棲地復育、環境與區域發展議題,連結旅遊、教育與在地生活,體現自然棲地與生活空間共生與加值新竹市海岸觀光能量,提升在地維護管理能量發展,打造自然與社區共好的永續發展機會。

計畫緣起與目標

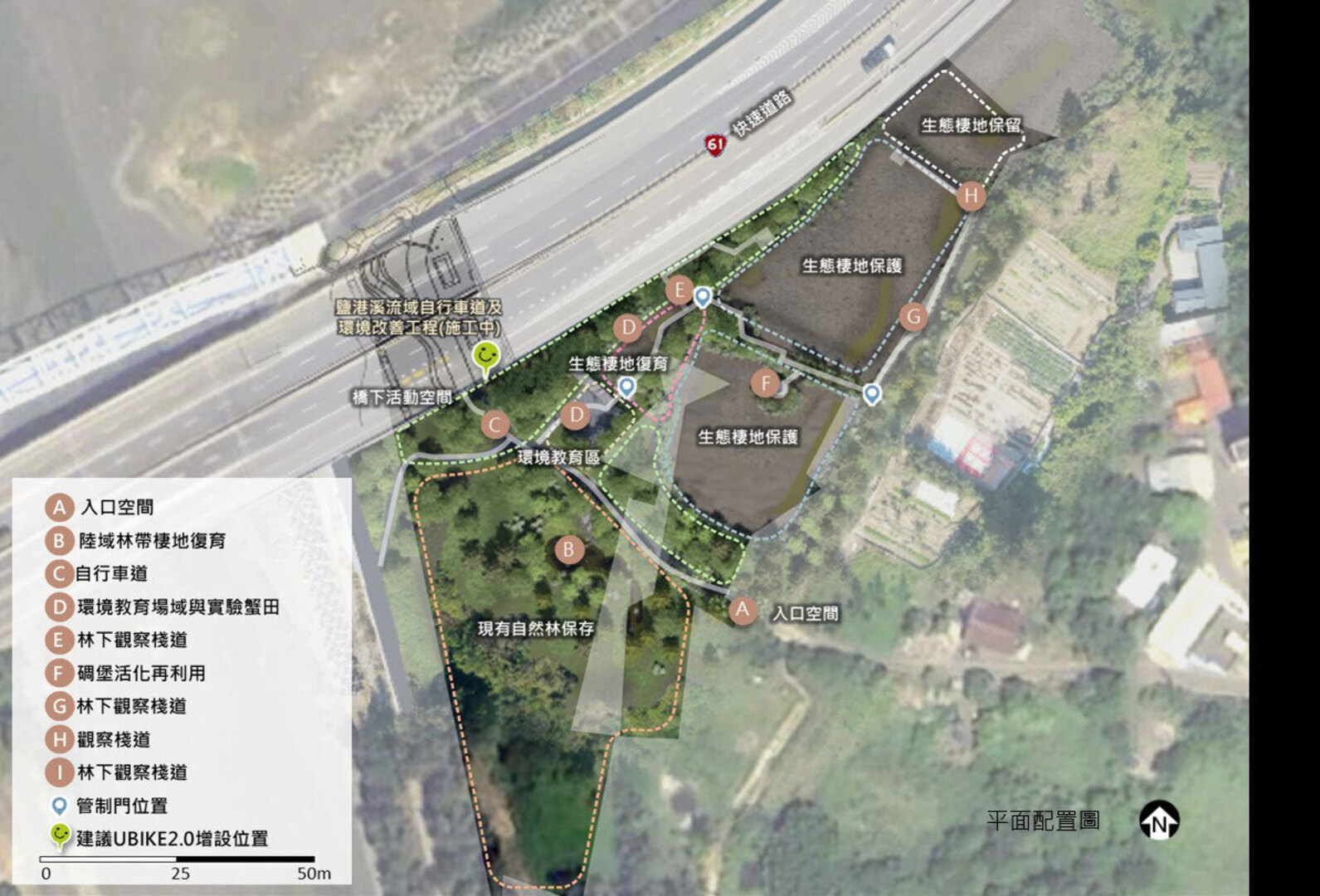

計畫區位於台 61 線 82.2 K,相鄰香山濕地、鹽港溪,是特有種臺灣旱招潮的重要棲地,南側雜木林則有台灣窗螢及珍稀蟹類分布,面積約 1.9 公頃。

由於西濱快速道路分隔,基地以透過與香山濕地的聯通涵管,連動潮汐的漲退,也形成了台灣旱招潮蟹適生的棲息環境,然而,本區面臨如社區治安邊緣導致垃圾傾倒、紅樹林擴張、遊蕩犬入侵、民生汙水排入等擾動,台灣旱招潮族群數量日益減少,棲地改善迫在眉睫。

本案目標期改善保育蟹棲居地環境、創造試驗性復育棲地,結合 17 公里自行車觀光軸,打造永續的環境教育場域,在透過深度生物習性調查及專家學者會議研討後,理解基地的生物習性,研擬最少擾動的手法,在適宜的季節施工,共創蟹居棲地的嶄新樣貌。

基地環境背景理解

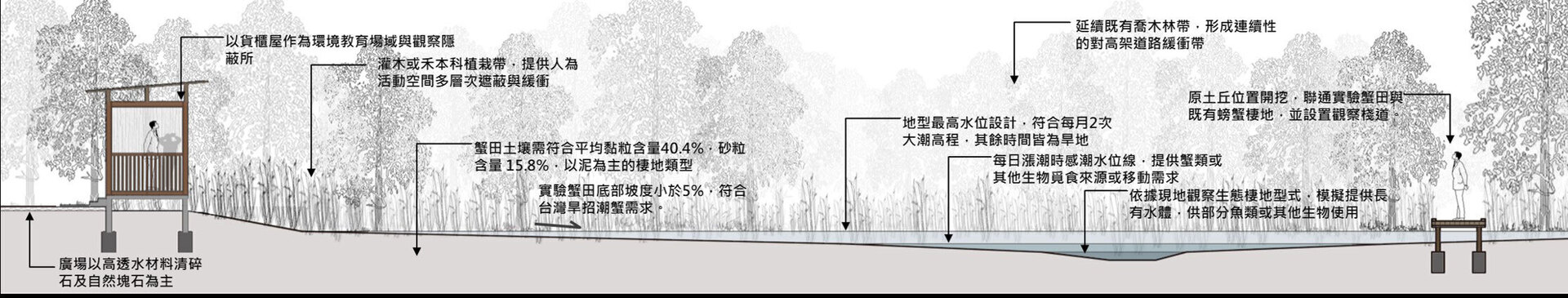

台灣旱招潮為本基地的關注指認物種,其對於棲地需求敏感,喜好平均黏粒含量 40.4 %;砂粒含量 15.8 % 比例之底質,且為坡度 5 下緩坡泥灘,並針對其生命週期進行深度理解,迴避 3-4月繁殖季及 5-9 月活動覓食季節。

本計畫透過生態調查,發現基地生態豐富,日間、夜間皆具有發展生態環境教育潛力,如夜間螢火蟲、藍紫寄居蟹等生物觀察,均可創造亮點話題。

在設施導入及施工範圍評估上,更從生態圖資套疊與關注區域圖繪製配合開發行為,套疊相關生態資料庫(野生動物保護區、國土綠網成果圖資、區域保育軸帶、IBA 重要野鳥棲地等),本計畫區屬國土綠網關注區域西北二及 IBA 重要野鳥棲息地,依據物種分布及環境敏感度,擬定生態保全對象保育對策。

設計訴求重點

1.來招潮蟹的家作客

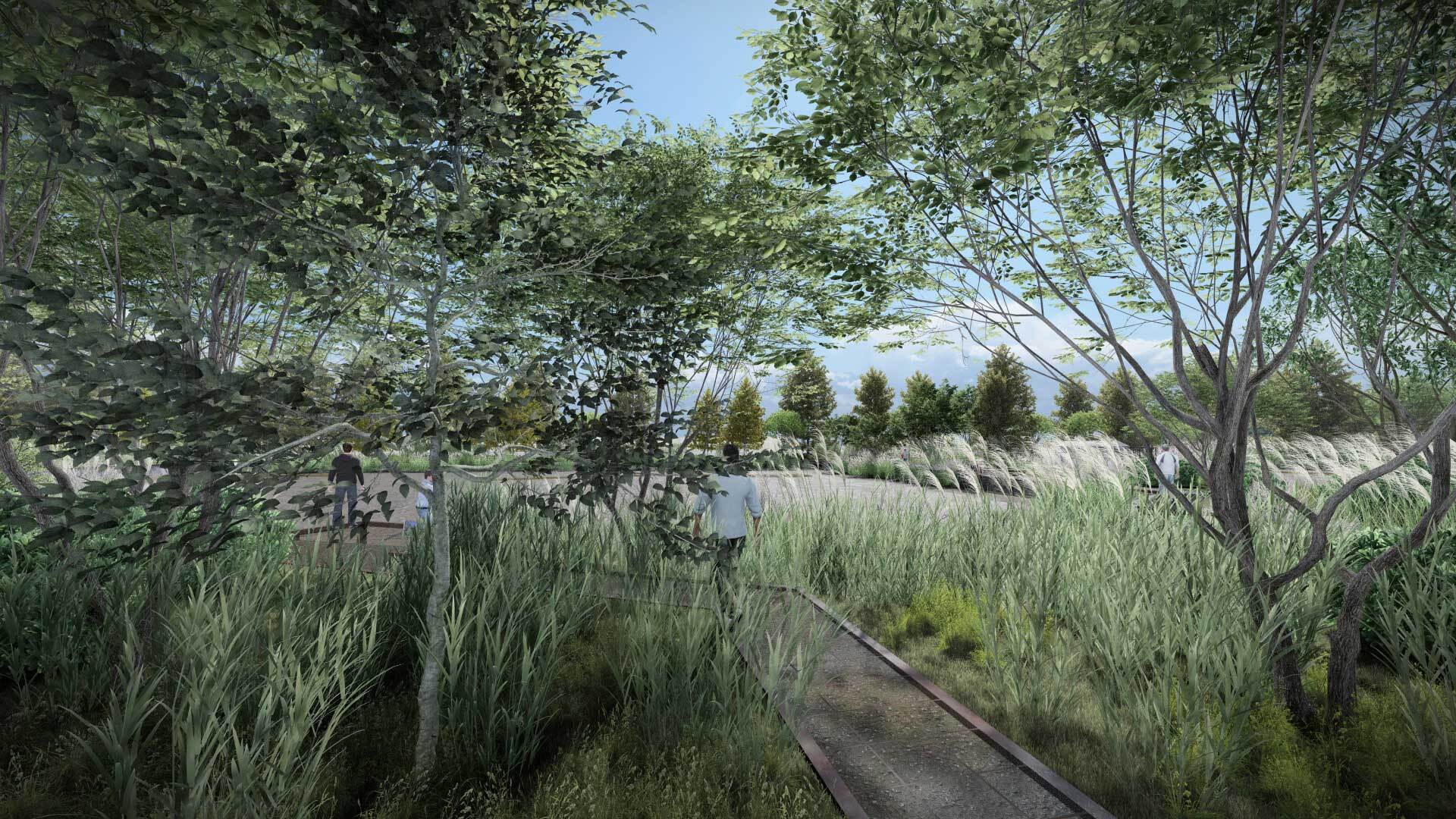

以拜訪螃蟹的家為理念,以低調、減量、再利用的設計,讓一切回到『生態、自然構圖、回到人與自然的對話』。

2.串接潮汐生命的地景

透過空間的呈現、引導或轉化,細語環境與空間生命力,並將設施地景化融入既有地貌或順應林帶,以不同層次、高度與氛圍,提供生態環境教育與綠色旅遊導覽體驗。

3.串聯綠色生態旅遊的拼圖

清晰的綠色交通動線,整合綠色運具、生態旅遊,帶動新竹市 17 公里海岸線生態環境教育與遊程的新篇章,緊密連結自然與人。

設計理念

1.建置明確認生物邊界,降地活動對生態影響

限縮人為活動空間與維護緩衝帶,建立明確生物邊界,有效保護生物棲地。

2.自行車道串連與優化

以清晰的自導性指標,整合周邊自行車道串連,以符合規範要求縱坡65公尺內,坡度6%之規定,順應現有林帶邊緣的路線。

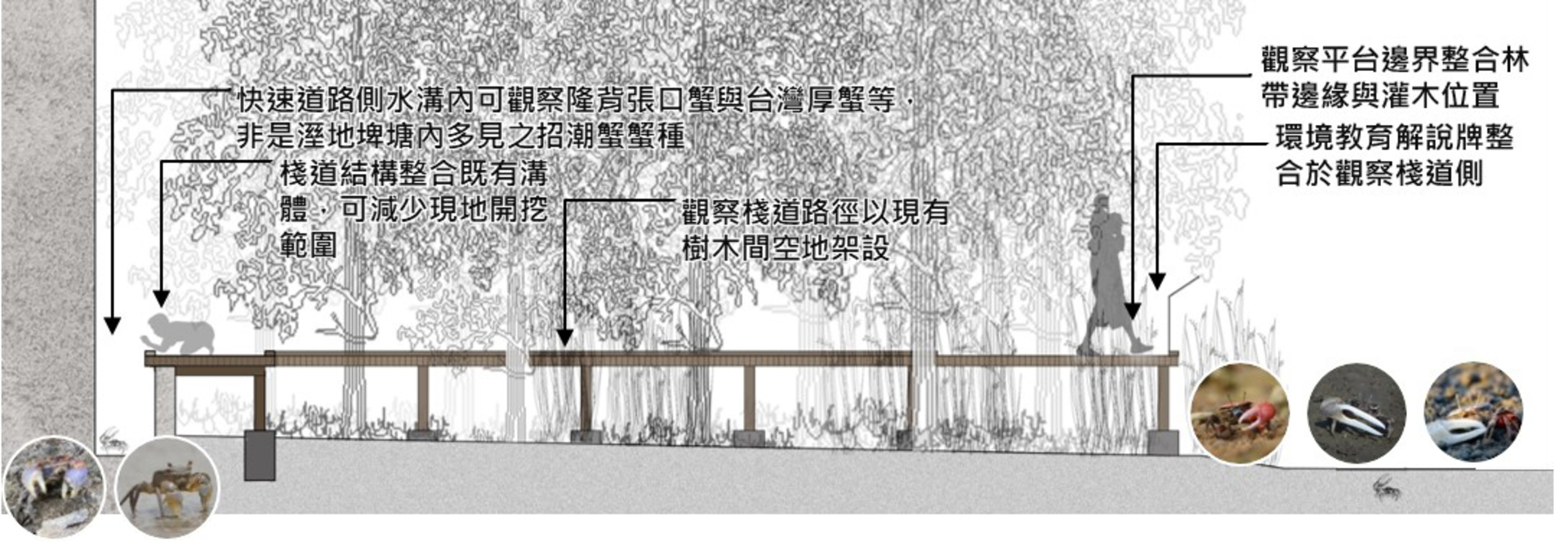

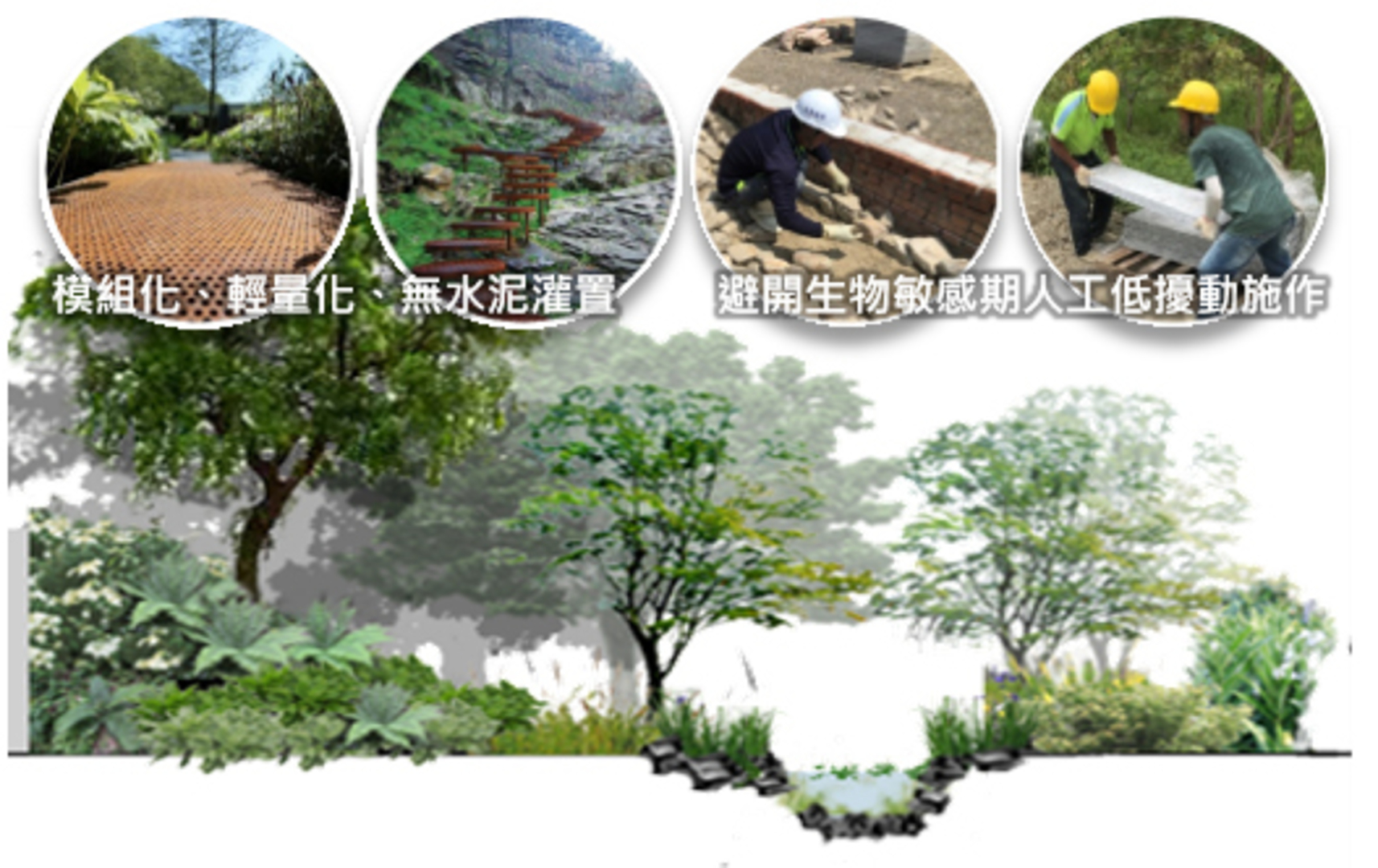

3.生態保護作為與設施納入

配合生態敏感區域與生物生命周期、潮汐等,採迴避、縮小、減輕、補償的生態友善原則,最小影響輕量化模組化、無現地加工、無大型機具的理念,導入參觀棧道與活動,同時依據生物特性,實驗性蟹田建置,將窳陋區域還給台灣旱招潮,成為生態復育區。

4.架構多方參與、共創永續維管網絡

以 ” 協同經營 ” 建立與社區和保護組織、關注團體的永續合作夥伴關係。

新竹市政府

2024 第十二屆 台灣景觀大獎-優質獎

環境規劃類

作品名稱:香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫

主辦單位:新竹市政府

景觀設計:華廷國際設計顧問股份有限公司

參 與 者:陳岫女、潘詠瑄、劉金花、袁慶山、郭芸君、黃鈞漢、劉效賢

地 點:新竹市香山濕地蟹田

空間性質:海岸環境、濕地、步道、水環境

材 料:碎石、自然塊石、金屬棧道、濱海綠化植栽

面 積: 19,000 m2

造 價:新台幣14,000,000元

設計時間:2024 年 01 月-2024 年 11 月

施工時間:2024 年 12 月-2025 年 7 月

評審評語:

在發展海岸自然休閒遊憩的同時,兼顧生態關注物種及其棲地保護,以人為介入方式改善及優化台灣招潮蟹棲地與族群生活空間,積極整合物種保育與環境教育場域,並以協同經營方式建立在地社區與生態保護組織參與維護管理的平台,提升棲地改善後朝向自然化的機會。