文:劉長青(台灣河溪網協會研究員)

圖:臺南市政府水利局

由臺南市政府水利局推動的「竹溪水岸改善及環境營造工程」(以下稱竹溪二期),榮獲第一屆「台灣河川希望工程獎」環境營造類「優質獎」。

竹溪二期面對多年來土地違規占用與廢棄物堆積等棘手問題,展現高度治理決心與整合能力,不僅成功收回大部分土地,更在「減法設計」的原則下,保留竹溪原有自然樣貌,營造出一座兼具親水、生態與休憩功能的城市藍綠基盤。

評審指出,團隊在規劃與前期階段即積極展開跨局處協調,並與社區居民、公民團體深入溝通,透過工作坊與現地踏勘廣泛納入民意,奠定後續工程順利推動的基礎。除了空間活化與水域開放,本案也導入濕地機能,提升水質淨化效益,使竹溪成為台南市區一處兼具韌性與美感的親水公共場域,展現環境營造的典範價值。

竹溪二期的治理挑戰

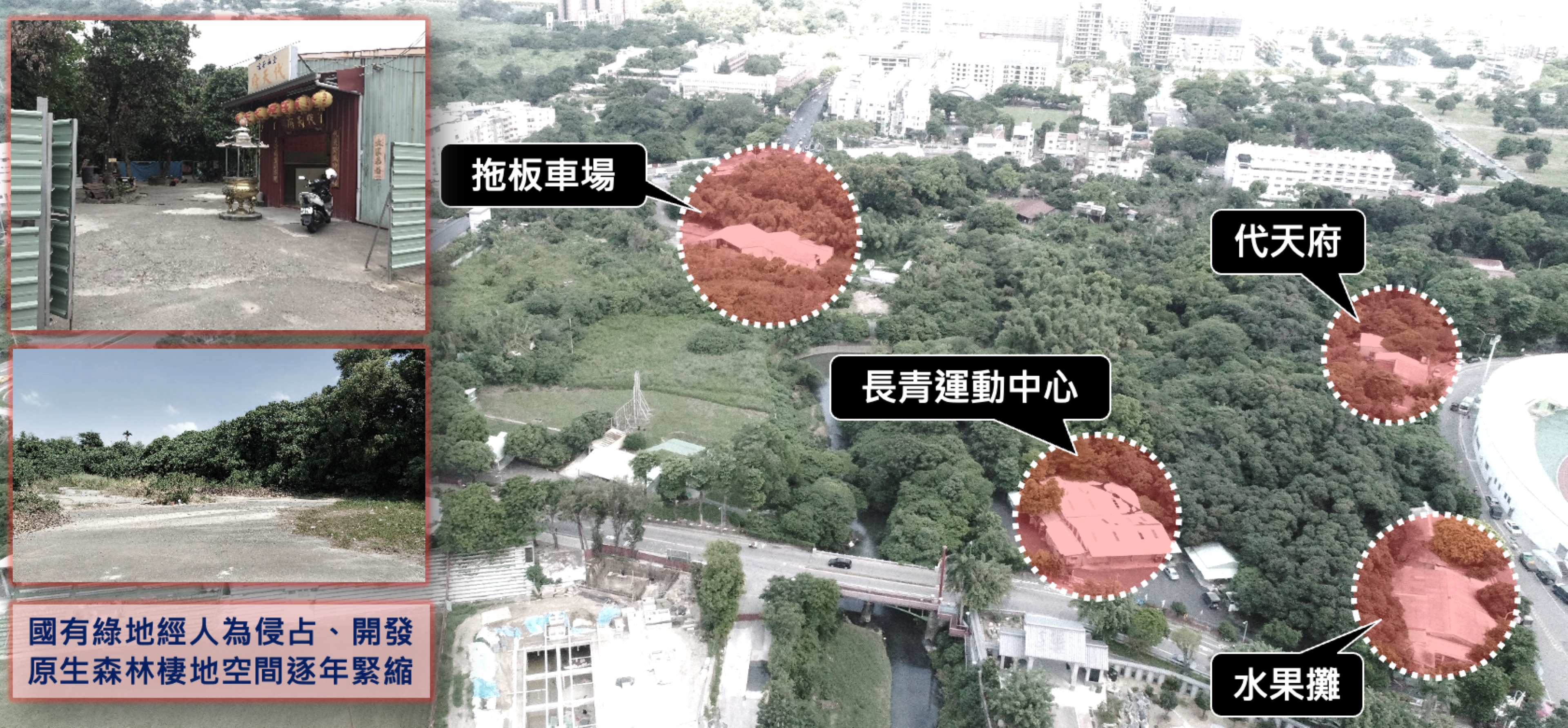

竹溪二期長期面臨使用混亂與空間破碎的問題,原屬國有的綠地與林地遭人長年占用,包括拖板車場、宗教建物、活動中心與臨時建築等。這些未經規劃的設施不僅壓縮了森林棲地,更阻礙了後續整體整治與公共空間的有效利用。林地內外多處遭到不當使用,使原始地景逐漸零碎,削弱生態系統的連續性與完整功能。

更令人憂心的是,部分林地還遭隨意傾倒廢棄物,包括建築廢料、家具與塑膠雜物等,堆積在林木間、邊坡上甚至河岸旁。不僅嚴重破壞環境景觀,也成為病媒孳生與水體污染的潛在源頭。這些廢棄物長年未清,反映出土地管理的失能,以及都市邊緣地區在資源與政策落實上的不足。

森林段用地長年遭占,難以發揮公眾效益

竹溪長期遭傾倒廢棄物

除了空間治理問題,竹溪的通洪能力亦面臨結構性挑戰。次森林段雖保留較為完整的林相,但也因此難以像竹溪一期採取拓寬河道的方式提高通洪斷面。加上林地段兩岸坡度陡峭,基腳易受掏刷影響,導致土方滑落、淤積於下游,長期下來造成河道陸化,進一步壓縮通洪斷面。以金湯橋下游為例,箱涵區段已嚴重淤塞,原有排洪功能明顯下降,成為經常淹水的熱點區域之一。

從對話出發:整合各方力量推動竹溪改善

在竹溪水岸改善計畫推動之前,基地長期遭占用,涉及多個單位與複雜的土地使用問題,使整體工程規劃面臨極高難度。為了化解爭議、釐清權責並凝聚共識,市府自提案階段起便啟動跨局處協調與民間溝通機制,展現高度的整合與執行能力。水利局在規劃設計期間,持續與社會局、動保處、體育局等相關單位協調會商,針對土地使用、居民安置等敏感議題逐一排除障礙,為後續工程鋪平推動基礎。

同時,市府團隊也多次邀集環保團體、學者與社區代表進行現地踏勘與座談,包括台灣濕地保護聯盟、荒野保護協會、臺南社大等NGO團體,針對生態敏感區的設計提出具體建議,並共同研擬對環境影響最小的施工方案,促成全區次森林林相的完整保留,確立「減法設計」為核心理念的推動方向。這些前期的溝通與公民參與,是本計畫得以克服過去多年難解的用地爭議,順利推動的重要關鍵。

多次跨域會勘、協調,達成共識,使工程能順利推動

打造城市中的調洪藍綠基盤

面對極端氣候帶來的強降雨挑戰,傳統的排水與護岸思維已逐漸無法有效應對都市洪水風險。竹溪水岸改善工程導入「分散滯洪」設計理念,結合自然地形與人為調控系統,建構出一套兼具調洪、環境改善與景觀營造功能的多功能體系。

臺南市政府水利局在竹溪流域內規劃三處主要滯洪空間,分別為源頭的夢湖(約3,000立方米)、竹溪一期的月見湖(約12,000立方米),以及竹溪二期的日月湖(約3,000立方米),總計可提供超過18,000立方米的洪水調節容量。透過保留自然洪泛區域並整治河道,這些空間可在暴雨期間攔截與暫存洪水,有效減緩下游排洪壓力,提升整體流域的韌性。

竹溪流域分散式滯洪規劃

其中,日月湖滯洪池為本次工程的重點區段,原址為拖板車停車場,基地過去為全硬鋪面。工程團隊全面拆除原有混凝土與瀝青,依據不同重現期距(Q10、Q25、Q 50)模擬預估水位與流量,重新塑造地形並設置洩洪口、跌水設施等導水機制,成功將此處轉化為兼具洪水緩衝與濕地棲地功能的生態空間,能在洪峰期間有效引導河水進入,發揮蓄洪與減災效益。

竹溪水質改善行動

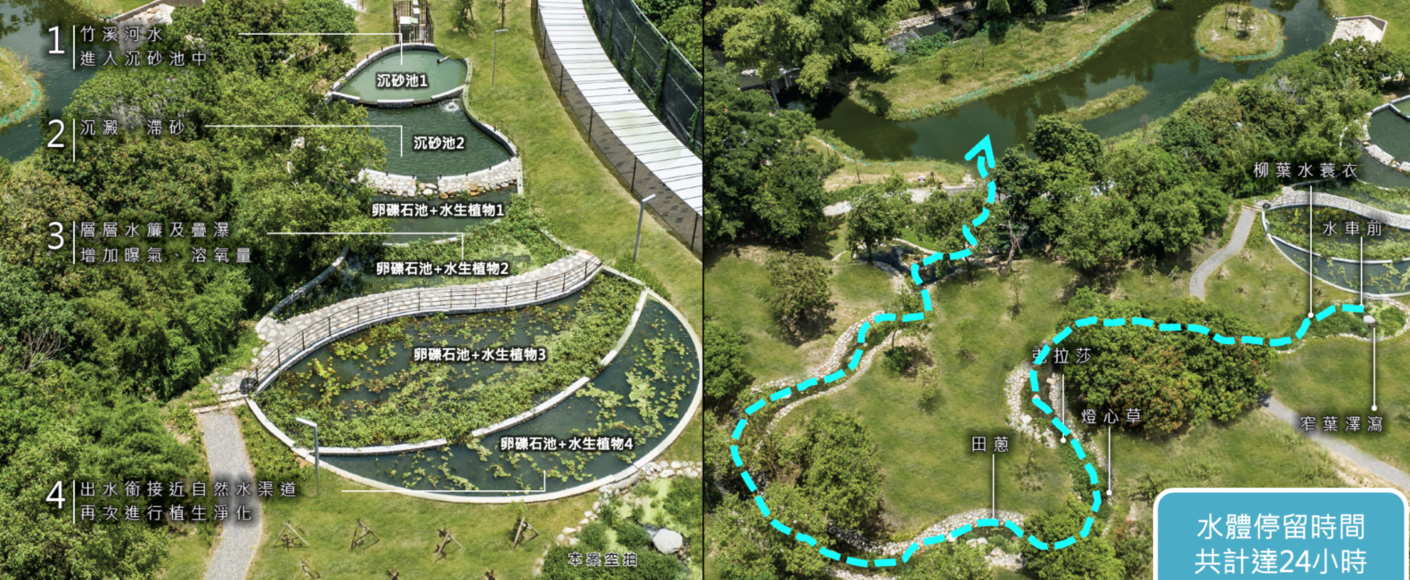

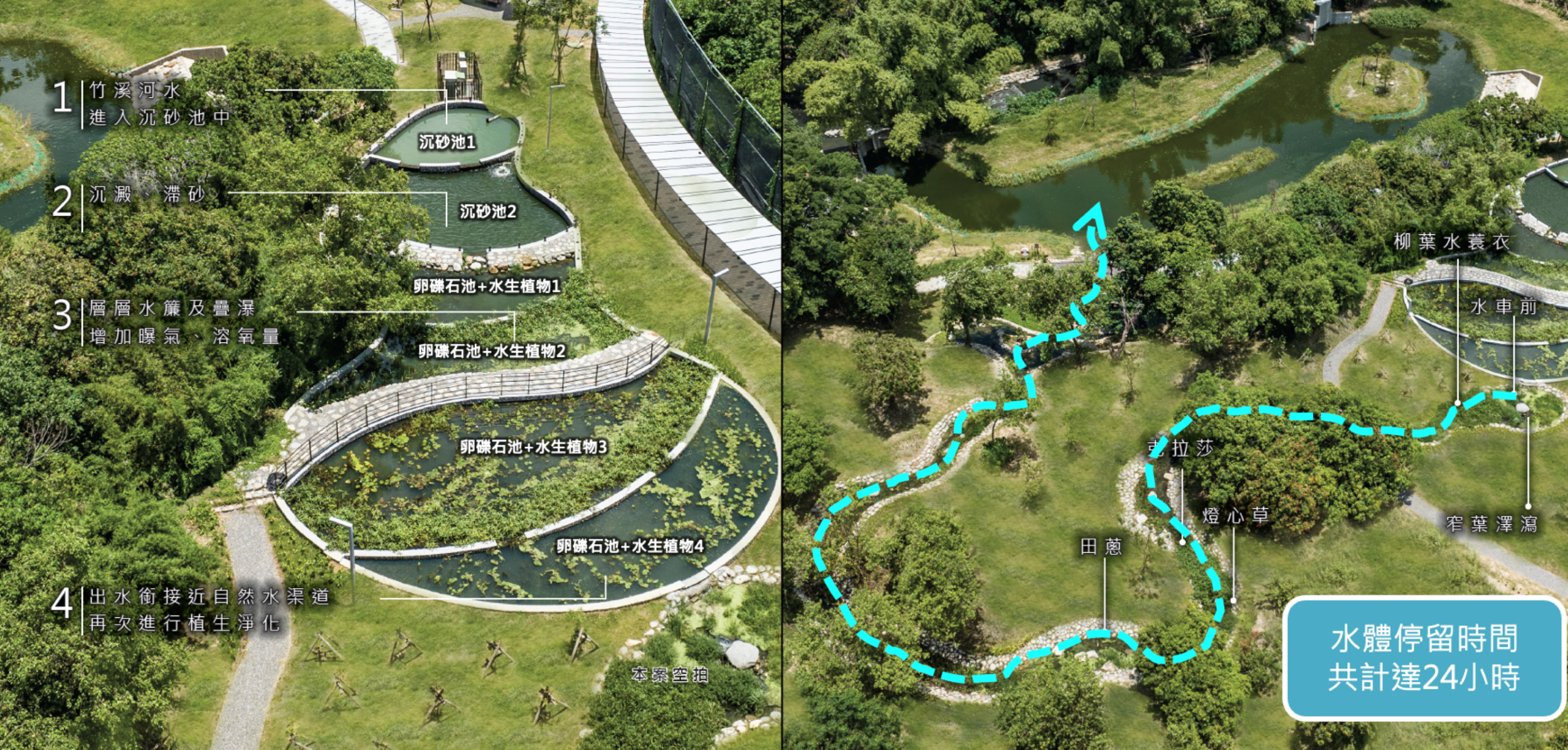

為改善溪流水質並營造生態環境,竹溪水岸改善工程分別設計「淨化沉砂池系統」與「近自然水渠道系統」兩種處理路徑,透過物理過濾與生態吸收機制結合,大幅提升河川水體自淨能力,同時兼顧棲地復育與景觀營造。

首先竹溪水體抽取引入二階段沉砂池,進行初步的懸浮固體(SS)沉降處理。隨後流入由四階段組成的地表流與地下流複合式淨化池,池體以卵礫石層為基質,搭配多種水生植物配置,進行進一步的物理過濾與生物吸收。整體水力停留時間約為12小時,有效去除水中顆粒物與部分營養鹽,穩定進水水質。

經過沉砂池初步處理後的水體,將進入設計蜿蜒的近自然水渠道。此段河渠模擬自然河道特性,採用淺水緩流、渠底卵礫石鋪設,並廣泛種植水生植物,進一步吸收水中殘留的養分(如氨氮等)。在此,水體再次停留約12小時,進行更深層的生態淨化與溶氧提升。

實測數據顯示,整體系統運作後,溶氧量由2.5 mg/L提升至7.0 mg/L,懸浮固體濃度從9.3 mg/L降至4.7 mg/L,水質狀況顯著改善,達到「未(稍)受污染」等級。

淨化沉沙池(左)及 近自然水渠道(右)

竹溪改善後的再思考

竹溪二期的改善歷經從違占清理到工程協調的漫長過程,也逐步串連起治理思維、社區對話與生態修復之間的斷裂。這不只是一次環境改善工程,更是一場重新梳理城市與自然關係的過程——讓水有容身之地、讓人得以親近,也讓生態逐步恢復生機。

然而,這項工程所打開的,也是一條尚待深化的道路。評審建議,未來應重新檢視滯洪池與河道的關係,拆除部分混凝土護岸、恢復小規模洪泛平原,將有助於擴展水體與棲地間的連結。同時,針對景觀設施,也可引入更貼近地貌的材料與設計思維,使整體空間更貼近自然律動。此外,雖已有人工濕地淨水系統,但面對根本性的水污染問題,仍需加速污水下水道的接管與落實,從源頭守住水質。

竹溪二期的改善不是結束,而是一段關係的重啟。它讓我們開始重新學習與水共處,也提醒我們,好的水環境營造,從來都不是單靠設計完成的,而是長期跨域溝通、維護與累積的成果。

臺南市政府水利局

2024 第一屆 河川希望工程獎-優質獎

環境營造類