文:劉長青(台灣河溪網協會研究員)

圖:農業部農村發展及水土保持署南投分署

由農業部農村發展及水土保持署南投分署辦理的「種瓜坑野溪復育工程」,榮獲第一屆「台灣河川希望工程獎」水患治理類「特優獎」。

評審指出,本案為全國首例由私人地主主動發起的河川復育計畫,展現社會力量參與治水的嶄新典範。計畫拆除種瓜坑溪原有高聳護岸,讓溪水能自由氾濫至地主土地,營造小型洪泛平原,透過自然復育方式發揮洪水調節功能,有效降低水災風險。即便工程規模不大,卻是國內洪泛平原復育的先驅案例,為台灣帶來具指標性的經驗。

更值得一提的是,地主許秋容與教授Peter Chesson進一步推動USR計畫,將復育成果轉化為環境教育與學術研究資源,讓「河川復野」成為社會與自然共同學習的場域,深具示範意義。

洪水揭露工程盲點,溪流轉向生態復育

位於南投縣國姓鄉的種瓜坑溪,自2004年敏督利颱風侵襲後,因連日豪雨導致溪水暴漲,造成沿岸農地嚴重流失。當時為了防止災情擴大,陸續設置了混凝土護岸與固床工以穩定溪床、控制水勢。然而,歷經多年風雨與水力沖刷,原有工程設施已嚴重劣化,如固床工出現裂縫與鋼筋外露,造成河道內形成逾1公尺的高落差,不僅阻斷水流連續性,也干擾了河道內的自然流心。從現地觀察可見,主流流心已明顯偏移,加上護岸內側優勢生長的象草形成厚密草灘,壓縮了水流空間,也在洪水時加劇通洪阻力與水道壅塞,進一步提升洪患風險。

另一方面,混凝土護岸基礎也出現淘空與沉陷現象。高陡的護岸不僅阻斷了生物的橫向通行路徑,也削弱灘地與溪流之間的連結,嚴重破壞原有的生態功能。整體來看,這些傳統設施已無法回應當前溪流治理對水安全與生態保育的雙重需求,反而逐漸成為通洪與生態恢復的障礙。面對這樣的現況,地方居民與學者率先察覺問題的嚴重性,主動發起行動,推動從工程導向轉向生態復育的治理思維。最終,與農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手合作,共同規劃整治工程,透過拆除護岸、恢復自然洪泛平原的機能,為種瓜坑溪尋找一條既能保障居民安全,又能恢復溪流生態活力的創新之路。

拆除護岸、還地於河,恢復小型洪泛平原

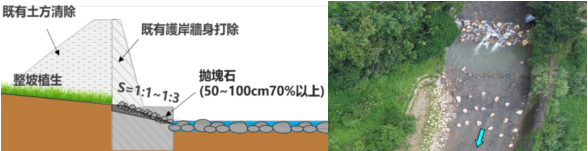

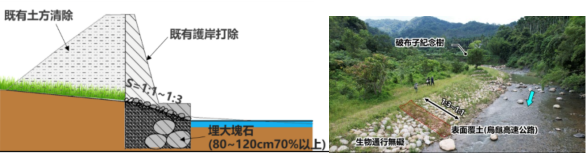

在種瓜坑溪的復育工程中,護岸的拆除與環境整合策略扮演了關鍵角色。面對過去以混凝土構築、形式高聳直立的護岸所造成的水流阻斷、生態阻隔與排水不良等問題,工程團隊採取逐步拆除護岸的方式,並以順應地形的友善工法進行修復。護岸拆除後,以粒徑50至100公分不等的大卵石鋪設緩坡,使溪床與兩岸自然地貌能平順銜接,有效導引洪水漫流與滲透,改善滯水積淹問題。部分區段則保留原有護岸基礎,以穩定坡腳,其餘區域則完全打除,改以埋設大塊石構築多孔隙護坡,無需砂漿黏結,使石縫成為生物棲息與植物著根的棲地空間。沿溪帶則同步進行補植原生草本與灌木,並保留左岸天然林,重建濱溪地區的生態階層結構。

經過完工後監測,護岸坡度調整為1:1至1:3的緩坡後,恢復了原有的生態通廊功能,使陸域動物能自由穿越。根據紅外線自動相機的紀錄,已有台灣野豬、野兔、食蟹獴、鼬獾與白鼻心等野生動物在復育區內活動,顯示過去由於高牆隔阻造成的通行障礙已大幅改善。

此外,洪泛平原空間的重建也有效發揮了水沙調蓄與減災的功能。2023年6月與7月的兩次豪雨事件中,工程區實測洪水水位達1.2公尺與1.7公尺,溪水在洪峰期間溢出河槽,進入還地於河後的新生灘地。監測結果顯示,洪水在灘地內滯留與緩排,最大淹水深度僅為0.5公尺,有效分散洪峰壓力,降低下游潛在災害風險,證明小型洪泛平原不僅具備生態價值,更具調洪減災功能。

固床工優化,形塑多樣流況與棲地

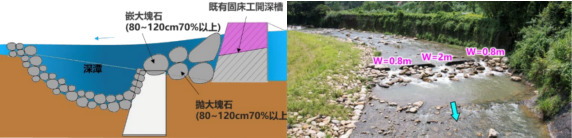

針對種瓜坑溪原有固床工破損、高落差阻斷水流與生物遷移等問題,工程團隊提出兩項創新的改善方案──「嵌石固床工」與「木椿石梁固床工」,著重於改善縱向連通性與提升棲地多樣性。「嵌石固床工」的設計首重於改善既有固床工,處理落差過大與生物阻隔的情形,團隊在既有固床工上設置三處深槽切口,兩側深度為0.8公尺,中間主槽則達2公尺,讓水流得以集中穿越,並削弱因高落差所形成的阻隔效應。這些深槽隨後以粒徑80至120公分、比例超過七成的大塊石回填,兼具消能與調流功能,不僅消弭落差,也營造出深潭、淺瀨等多樣性的水域結構,有效改善水生生物的縱向通行能力,並導正因侵蝕而偏移的流心,使水流恢復穩定並重新連通上下游棲地。

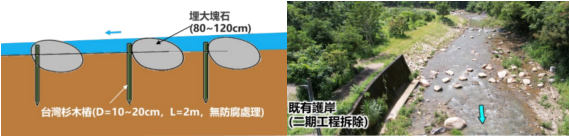

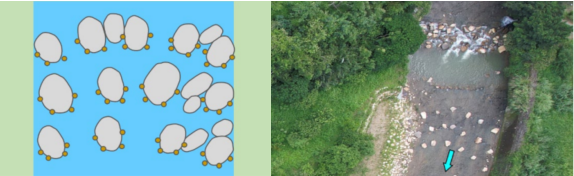

相較於傳統以混凝土為主的剛性工法,「木椿石梁固床工」則以天然材料取代水泥,並利用長軸偏轉的卵石配置來引導水流方向。此工法透過設置台灣杉木椿(直徑10至20公分、長2公尺)來固定大塊石材,使石塊在水流推動下能自行調整位置,逐漸形成灘、瀨、潭等多樣流況,達到穩定床面與創造棲地的雙重功能,也同時降低碳排放並增強河道自我修復的能力。

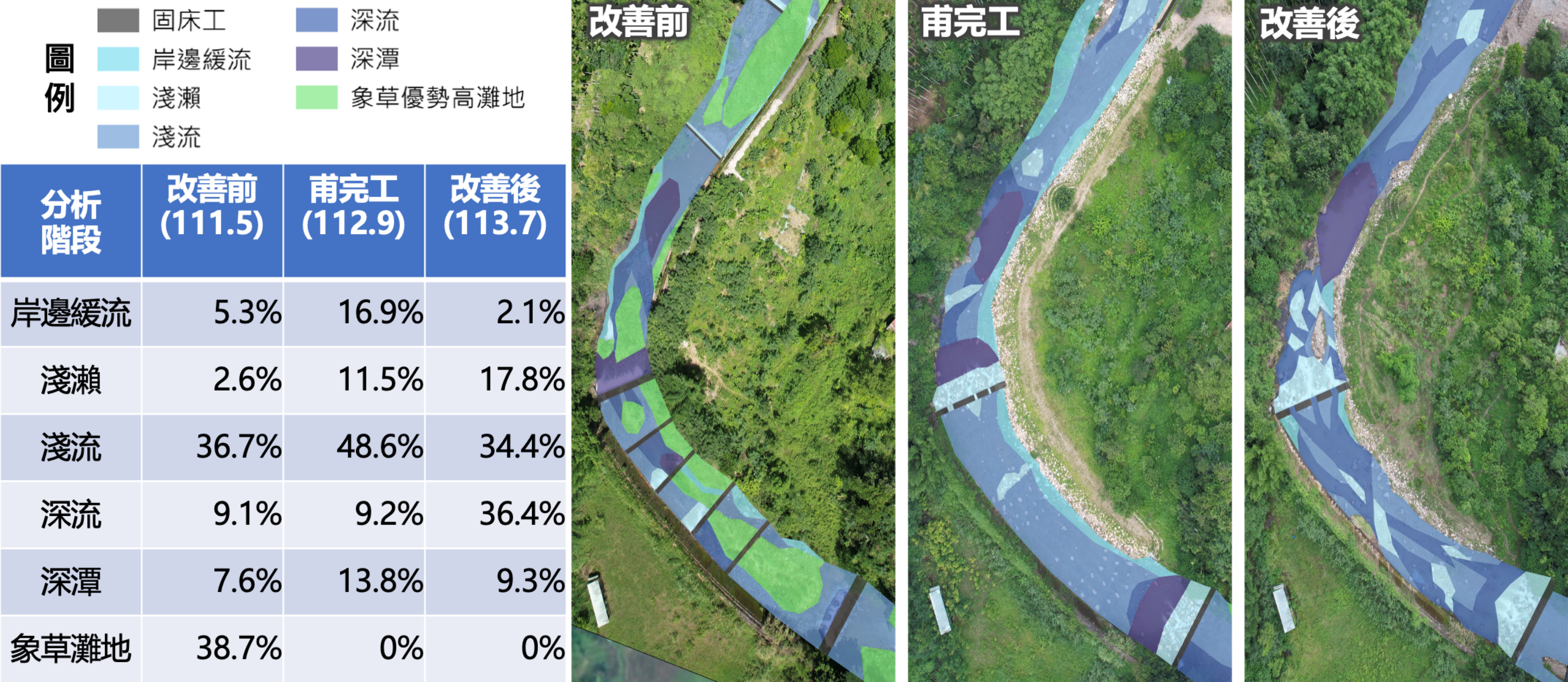

兩種固床工優化設計不僅改善了結構問題,更徹底改變了工程區域的水域樣貌。過去優勢覆蓋於溪流邊緣的象草灘地,在施工完成後全面消失,取而代之的是岸邊緩流、淺瀨、深潭、深流等自然分布的多樣水流型態。從航照分析可見,工程前象草灘地覆蓋率高達38.7%,而完工後則完全消失;同時,深流面積增加至36.4%,淺瀨與淺流也大幅提升,顯示小型洪泛平原空間已成功恢復,並重建了動態、多樣的棲地格局。

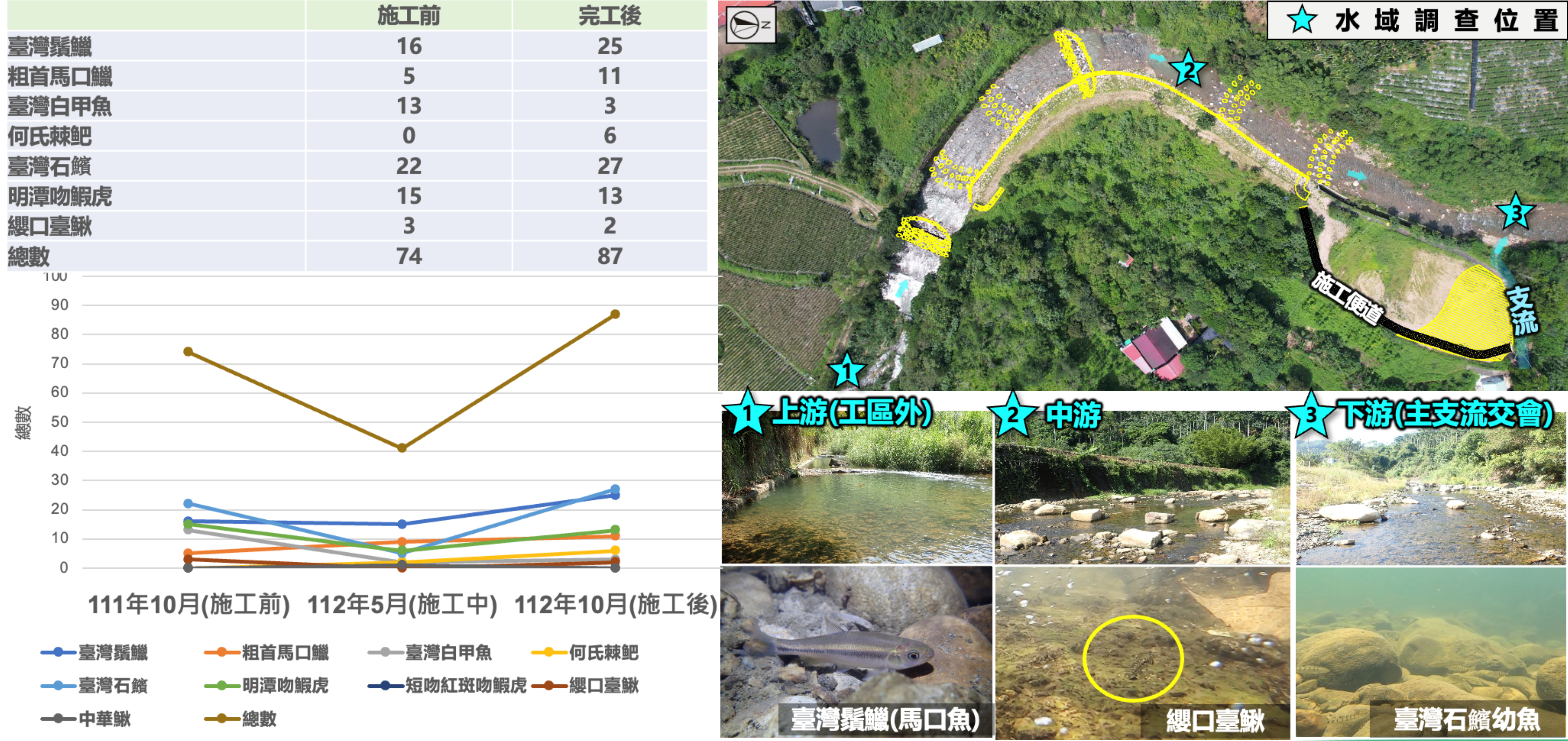

水域環境的改善也帶動了生態系的復原與重建,魚類監測資料顯示,工程前僅記錄到6種、74隻魚類,完工後已增加至7種、87隻魚類,同時,水棲昆蟲的組成也出現正向變化,由原本以集食性為主的群落,大幅增加了濾食性及刮食性的物種,顯示改善後湍瀨顯著增加、河段淤積減少,溪流健康程度明顯提升。此外,在固床工新增的深槽切口中所設置的監測裝置,也記錄到5種生物成功上溯,包括臺灣石賓、臺灣白甲魚、明潭吻蝦虎、粗紋沼蝦等五種物種,證實改善後缺口通道,已有效突破過去人為構造所形成的障礙,恢復了魚蝦等水生動物自由移動的能力。

種瓜坑野溪復育,是治理轉型的開始

透過拆除護岸恢復洪泛平原,溪水不再受限於封閉河槽,而能自由溢淹、滋養土地;結合固床工的優化,歷經多年阻斷的縱向屏障得以打開,水生物種重新上溯。工程後的水域結構更加多樣,物種組成趨於穩定,灘地也在洪峰來臨時發揮滯留與緩排的作用,展現調節洪水的實質功能。這些成果證明,種瓜坑溪不僅是一場公私協力的復育行動,更是台灣河川治理思維轉變的重要案例。

然而,若要讓這項經驗進一步發揮政策與制度層面的影響力,仍需從細節處深化。評審委員指出,現階段在泥沙粒徑變化、河道型態演變等關鍵地貌面向,仍欠缺完整的科學數據支持,建議未來加強相關監測與資料蒐集,為整體復育成效提供更堅實的科學基礎。同時,濱溪帶的後續管理應儘量減少人為干預,讓河水帶來的種子自然散布、生長,順應植群的自然演替過程,保留環境的動態彈性。

此外,評審委員也提到建立在此案之成功經驗上,建議農村發展及水土保持署優化「韌性坡地補助試辦方案」,將「拆除護岸、營造水砂溢淹區」列為溪流工程的優先考量,避免「護岸復舊」作為唯一選項。未來,建議將部分工程手段經費轉為對地主之災損補助,推動「還地於河」,促進災害治理採用自然解方。

隨著第二期工程即將啟動,種瓜坑溪的復育行動也將邁入更為完整且深化的階段。這不僅是一條溪流的修復歷程,更是一場面對氣候變遷挑戰下,重新思考山區河川治理方式的具體實踐。透過公私協力與自然解方的結合,這項行動不只是個案的創新嘗試,也為台灣未來生態保育與水患治理政策,開啟了一條值得借鏡與持續拓展的方向。

農業部農村發展及水土保持署

2024 第一屆 河川希望工程獎-特優獎

水患治理類

主辦單位 :農業部農村發展及水土保持署

執行單位 :農業部農村發展及水土保持署南投分署

設計監造單位 :亞際工程技術顧問有限公司

施工單位 :總福營造有限公司

地方代表 :許秋容、Peter Leith Chesson

生態輔導團隊:觀察家生態顧問有限公司