鄭台祥

景觀設計師 美國麻省大學景觀建築碩士

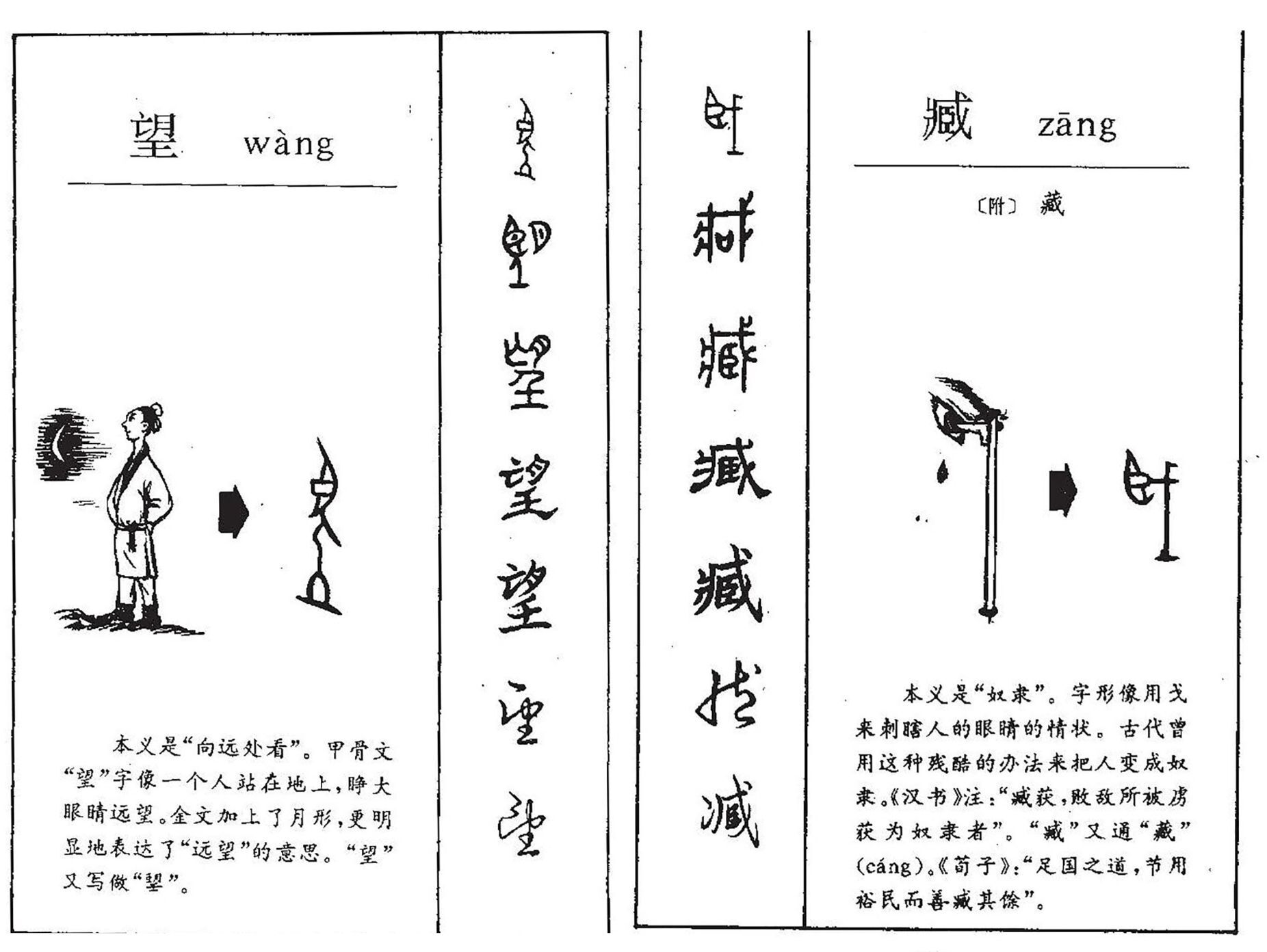

中文的「望」是個有趣的字。分類上它屬「會意」,早在商朝的甲骨文就可見其蹤跡。它最初的意思,是形容一個人站在高處、瞪大眼睛,看著月亮的樣子。這個人腳下踩的,也許是一塊土墩或石頭。他可能是一位軍師,在細心觀察地形、思考戰略;也可能一位娘子,在等候遠方良人歸來(瓊瑤筆下的望夫崖?); 也可能是一個畫家,來到山頂,為下一幅作品構圖取景。無論他(她)是誰、在做什麼,幾千年來,這個字基本上仍不脫「站在高崗上,往遠處看」的含意。

人到了高處,總是會本能的眺望。為了滿足這本能,山頂上處處加蓋了天空步道、觀景平台,即使在城市裡,最高的大樓,也總有那麼一層用來遠眺賞景。而在平地,只要有景,就有商機,哪怕這景致只值得上一張門票一次性的價錢。就算沒有大江大海,開發商們也要想盡辦法包山包海。於是,各種倫敦之眼、首爾之眼、XX之眼、愛情摩天輪等等…紛紛拔地而起。(相關閱讀:搶眼天際線的摩天輪背後.上|談摩天輪的起源與經營)

19世紀名畫「霧海上的旅人」,顯示了眺望這一行為是驅動人類登高的浪漫本能。(圖片來源:wikimedia, Caspar David Friedrich - Wanderer above the sea of fog)

相較之下,「藏」的意思就可沒那麼浪漫了,甚至帶點驚悚。它的古字是「臧」,形容用一把兵器(戈)把俘虜(臣)的眼睛給刺瞎,殺害後將屍體埋起來。為了掩人耳目,上頭又覆蓋了幾根草。變成了「藏」。這個字同樣歷經千百年的流變,然而基本含意,仍不脫「使之隱匿,不被人發現」的意思。

隱藏、獨處、不被人發現,同樣是人類最原始的本能之一。只要身而為人,就離不開動物性,而動物性則離不開進食、睡眠、性交與探索世界。四項基本行為中,除了後者,前三樣都有賴於在私密的空間,不受干擾的進行。然而,隨著科技進展,網路訊號成為了陽光空氣水一般的基本生存元素,如今連探索世界都能做到足不出戶了。面對瞬息萬變、充滿威脅的外部環境,許多人紛紛自願回到山洞裡。

回到山洞裡,意味逃避世間紛擾。正因如此,許多名垂不朽的作品才得以產生。許多創作者只有在身處絕對孤寂,幽暗四壁環伺之下,才有辦法完成偉大的作品。村上春樹曾說他一生的夢想就是活在井底,如此樸實無華的夢想,卻是千千萬萬社交恐懼者的日常。所幸今日,透過空中訊號與掌中屏幕,人們得以坐井觀天。欲窮千里目,無須更上一層樓。

拉拉雜雜說了一堆,那麼,這些跟「地景」有何關係呢?

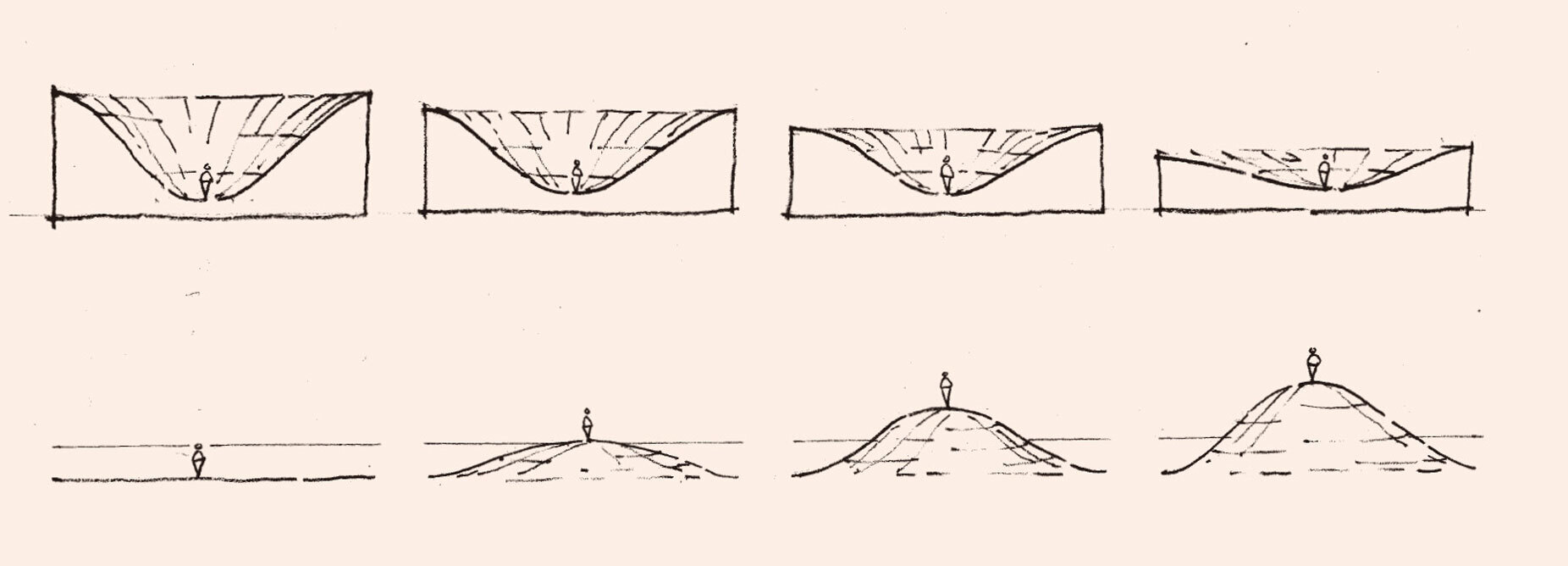

前陣子我翻到了地理學家阿普爾頓(Jay Appleton)《地景的體驗》(The Experience of Landscape)一書,書裡曾引用了動物行為學家的「眺望–藏匿」理論(the Prospect and Refuge Theory),並將之應用在地景的體驗這一環節上。阿普爾頓認為,人類的祖先,從遠古的石器時代開始,在面對原始的外部環境時,會本能性的採取上述兩種姿態。外出狩獵,會尋找高處,以獲取最有利的戰略位置;結束一天狩獵,則會回到洞穴,尋求隱私、庇護與溫暖。這種攻守之間的行為模式,是幾萬年來都不曾改變的。

這當然也體現在人類發明的最古老遊戲之一:捉迷藏(hide and seek)。

既然「眺望與藏匿」如此基本,那麼在一高一低、一進一退之間,往往決定了地景體驗的基礎。這無疑是一個更加貼近本質論的說法,甚至比許多習以為常的公共vs.私人領域二分法更加古老。阿普爾頓進一步指出,眺望–藏匿理論還解釋了人類創造地景空間的驅動力。從這兩種行為模式,可衍生出近乎無限多種空間型態的排列組合,當然也有無限多種地景體驗。這些都是人類在演化過程中,與周遭環境不斷互動咬合、適應的結果。

眺望是本能,然而經由眺望這行為所產生對「美」的感受,卻是後天習得的。動物都有「趨吉避凶」的本能,然而兇惡的事物,往往更能激發出人類特異的審美感受,這是動物無法辦到的。18 世紀英國哲學家柏克(Edmund Burke)在「論崇高與美之源起」一文,描述人們在面對荒野自然,念天地悠悠之中體驗到的壯美,揉合了驚懼、亢奮、腎上腺素勃發的愉悅感受,與精緻、安穩的古典美,有著本質上的區別。當中的詞義流變與美學辯證,同樣歷經了數個世代的發展,引起哲學家們的無盡探究,值得窮盡畢生心力來大書特書。

在地景與美學的字典裡,有什麼能簡單以一句「本能」來概括嗎?

正因如此,千百年來,風景畫這一媒介,始終是人們面對大自然這門審美課最重要的教材之一。某方面,它倒也忠實反映出人類眺望與藏匿的天性。以上一篇〈牛軛湖〉來說吧。先前提到,我們對這幅畫恐怕會有一個認知,以為畫家不辭辛勞攜帶大包小包,氣喘吁吁爬上山,花了半天時間,神來之筆大手一揮,現場便完成了流傳青史的不朽名作。事實上,以科爾為首的哈德遜河畫派確實是美國最早第一批在野外寫生的畫派。然而,這幅畫最終是在幽暗的畫室完成的。

早在 1829 年的倫敦之行,科爾見到旅行家前輩霍爾(Basil Hall)於同一個角度所創作的版畫之後,心中便萌生了創作念頭。經過多年醞釀,他終於有機會在 1832 年親自登上山頂。隨後,科爾便埋首於〈帝國的歷程〉這一系列規模浩大的史詩,他殫精竭慮、油盡燈枯。多虧了贊助人的慷慨允諾,才得以從中抽身,轉換心情在〈牛軛湖〉上。綜觀這一過程,幾乎可以說,就是在眺望與藏匿兩種狀態之間反覆轉換。那轉換未必是具體肉身在時空之中移動,也可能是心境上的。而畫面中的光影暴雨都是經過加工想像的產物。套句科爾本人的話:他們連真實的一半都不到。

理想化的風景,往往比現實中的風景更帶有教化意味,無論那是美學,或政治意識形態上的。人為建構的影像比真實更有說服力,它還能夠進一步塑造當時人們對真實地景的看法與感受,也提供了真實世界難以獲得的美好秩序。畢竟對觀者而言,欣賞風景畫的同時,我們是安穩而不受威脅的。比起真實親臨,不少人寧可活在自己或別人的安穩想像裡頭。

畫中的科爾窩藏在岩壁,眺望著遠方的壯闊山河。這一行為本身是愉悅的,是安全的,那是個相對舒服的位置:觀看的同時不被看見(seeing without being seen)。只需要確認背後沒有懸崖,而是靠山。然後,退一步,看,描述,記錄。風景畫的藍圖於焉誕生。

能夠看見自己的,終究還是畫框外的觀眾。科爾有意將觀眾的視角抬高,置於上高處眺望,一覽遠方群山之餘,還能發現藏匿於低處的自己。他刻意壓低了姿態,渺小的像是一個角落的簽名、一個不小心就遺漏的彩蛋。然而,這是否意味著,這一幅風景畫本身即同時兼顧了眺望與藏匿這兩大需求。無論對觀者或畫家來說,他們都在依附與分離、眺望與藏匿之間得到最大的滿足。

這麼說吧,對科爾來說,如果創作本身就是一連串眺望與藏匿的反覆過程,那麼,在風景畫中,他在抽離與投入之間找到了立足的平衡點。無論畫裡畫外,畫中人的姿態道盡了一切:身處井底,仍不忘觀天,現實生活也許再困頓、再不繼,他依然沒有放棄對想像中那一幅美好畫面的追求,他依然沒有放棄對風景的追求。

刊出時間:2024 年 4 月 30 日

延伸閱讀

關鍵字:地景、Landscape、景觀、談天道地