鄭台祥

景觀設計師

美國麻省大學景觀建築碩士

「身土不二」是個近年來流行的詞彙。它原先是飲食文化上的概念,一個強調在地食材運用的廣告標語,透露出人與土地緊密結合、腳踏實地過日子的鄉土情懷。這情懷當然有別於愛國詩人筆下那句「為什麼我的眼裏常含淚水?因為我對這土地愛得深沉」的時代悲歌式的、土地作為一種憂國憂民的意識型態,而是更貼近當代生活風格的、反璞歸真的、小日子情調的,藉由飲食文學、自然書寫…乃至於地方創生、社區營造等跨領域串流無所不在的光速傳播,當中不乏上世紀 90 年代主打「一鄉一特色」的行銷模式,結合了在地小農、產銷合作社集團性的推廣地方認同等等,後果便是如今無處不在的奉「深掘地方特色」、「接地氣」為名的文創產業。

(延伸閱讀:你說,到底什麼是「地景現象學」? (看不懂的詞彙之一))

話題有點扯遠了,不過在理解「地景現象學」這一貌似艱深的詞彙時,「身土不二」也許是個通俗易懂的切入點。不同於上述廣告標語式的解讀,在這裡,它更偏向一種穿越式、沉浸式、身體被收編進入土地織理的體感轉換: 肉體、心智同步開啟,與大地滲透並行的認識論。以此認識論出發,取徑於地景現象學的學者之一,我想到的是英國人類學家英戈爾(Tim Ingold)的相關研究書寫。(這也是上篇文章發表後,一位同樣關注此議題的朋友所提到的大名)

英戈爾是著作等身的教授,也是一位遊歷廣泛的田野調查家。早年在英國劍橋大學就讀期間,曾至北歐從事少數族群的民族誌研究,隨後任教於芬蘭、蘇格蘭等知名學府。身為一名人類學家,他有意避開那種給人死啃故紙堆的蛋頭學者印象,而是以一種實驗性的、活生生介入土地的姿態來書寫。他筆下的主題除了地景之外,還包括了環境感知、語言哲學、設計實作等面向,透過實際勞動、廣泛閱讀與平易近人的文字選用,逐步搭建起來的地景書寫。這樣的姿態當然不同於「讀萬卷書不如行萬里路」那麼簡單粗暴,反倒更接近電影《印地安那瓊斯》裡,主角那句理直氣壯到近乎老氣橫秋的名言:「如果你想成為一名好的考古學家,別老待在圖書館裡!」

在此之前,文化地理學界提出地景做為一種「觀看之道」,深刻影響了後世相關專業理論的研究走向。「看什麼」、「怎麼看」、「如何再現與詮釋」…云云,讓談論「地景」成為大熱門,它像是一本厚重的視覺指南,與藝術史、圖像學等科目綁定在一起,從中衍生出數不清的相關視覺文化研究。當中流行到近乎濫套的一種說法就是,地景是「文化意義的載體」。

等等,地景作為一種「文化意義的載體」,以今日眼光看來,難道不是一句廢話般的常識嗎?然而,英戈爾打從一開始就不認同這樣的主張。依他的看法,「文化意義的載體」一詞文謅謅的暗示了某種「隔閡」,無論是在心靈/物質、符號/符指,或是意義/實體的層面上皆是如此:將地景視為清白而中立的存在,而觀者成為意義的賦予者,這無可避免導致了一種「貧脊的二元對立」。亦即「地景若不是獨立於人類活動的自然布幕,就是(等待著)被人類賦予意義的客體」。

做為一名身體力行的人類學家,英戈爾畢生致力於從物質、材料、生產、歷史等活生生的面向來認識地景。他揉合了海德格、梅洛龐帝等各家之言,總結出了「寓居」(dwelling)的說法,藉由身體長時間沉浸、居住在地景其中: 「我們成了地景的一部分,地景成了我們的一部分」。自我與世界合而為一,各自填補了彼此心靈上的空隙,意義隨之產生。那是 1990 年代,地景的「跨界」仍是熱搜,語意尚未被徹底庸俗化、打破二元對立的訴求餘威猶在。

跨界,終究是在堅固的定義兩端抱持著否定的柔軟姿態。英戈爾曾經如此定義地景:「地景不是土地、不是自然、不是空間,也不是等待人類施加文化意義與秩序的基底…」他以否定的方式肯定了一件事:地景這一命題的核心,正是在力圖抗拒這種流於簡化的二元認知。還有,他也順道反對了前述的 Cosgrove(主張地景是社會形構的文化意象)、段義孚(主張「環境」是外部客觀事實,「地景」則是人類認知的產物) 等一干人文地理學家的主張。

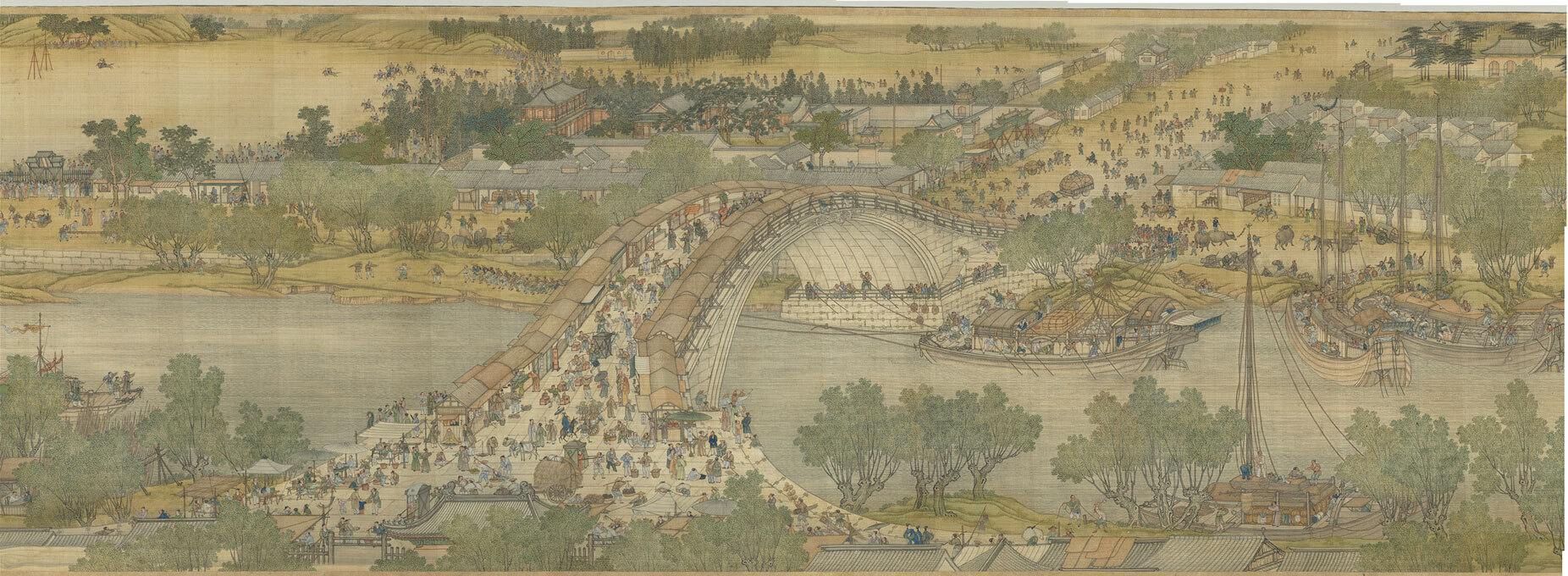

1993 年他發表了〈地景的時間性〉(The temporality of the landscape)一文,為後世所大量引用。這裡的「時間性」並不像我們習以為常的,鐘錶般均質客觀的時間,也不太像歷史課本記載的編年體敘事。它更接近一種具體的、有比重的、扎實稠密的物理作用力,體現在人與土地的日常分工與實踐當中(英戈爾以 taskscape 一詞來稱呼)。它不僅是個人感受的,更是社會建構的,未必肉眼可見,卻有如空氣中的懸浮粒子一般無處不在。它主要表現在「聽覺」這一感官上:各行百工如農民犁田下鋤、工匠打磨拋光、攤商吆喝叫賣…這類日常聲響構成了社會運作的情態。社會本身是一個大時鐘,上述節慶、儀式等事件則是刻度,是身處其中的人們定義了年、月、分、鐘、秒。這有點像是王光宇老師在「閱讀地景的五個維度」裡提到的「整體動態進行」的地景:如舞台、如劇場,當中沒有人是旁觀者。

滲入了「時間性」這一要素,地景成為一首交響樂,卻又不只是「凝固的音樂」這麼簡單:它從時間的流逝當中產生,有高低起伏、強弱斷續、有合奏悅耳的共鳴,也有戛然而止的跳針…無數細瑣的符號構成了樂譜,象徵人類無處不在的營生。行動模式崩裂、風化成為一系列碎片痕跡,印刻在土地上。不,甚至「印刻」這詞彙也未必準確,因為它暗示了某種單向度的、強加賦予的動作。事實上,地景更像是土地與行動者之間雙向適應的轉化過程:積厚、削減、結晶、打磨、沉澱…以英戈爾的話來說,它既不是已完工的,也不是尚未建造的,而是處在一種施工中(under construction)的「未完成」狀態。

如同音樂需要樂譜,地景設計也需要一張設計藍圖。倘若如此,當中不難發現一個昆德拉式的疑問:藍圖總是某個完成品的初樣,然而本質上「未完成」的地景,要如何按圖施工?如果生命第一次排練就是生命本身,一切都是說來就來、即興演出,轉眼之間就經歷了第一次,沒有準備的餘地。未完成的地景,如同書寫,像一陣風來到,赤裸裸的,套用莒哈絲(Marguerite Duras)的話,它不同於生命中飄過的任何事物,它「就是生命本身」 :未完成,會不會就是生命最原初的樣態?

當然,這又不免令人聯想到在台灣藝文界、娛樂界等力求通俗直白以便進入公眾視野的生態小圈子裡,「未完成」也可以是一個被濫用到俗不可耐的主題:一張專輯封面、一本時尚輕小說、無數場千篇一律不知所云的前衛藝術展覽…凡此種種。

說到關於時間的前衛藝術,英戈爾曾經採訪了台灣行為藝術家謝德慶(此人以一系列驚世駭俗的《做時間》(Doing Time)表演為世人所熟知),並撰文探討時間、地景與人心的相互糾葛。

做為一名人類學家,他對於「人類學就是生活」這件事的立場是堅定不移的,而在方法論上,他近乎雜食的從哲學、考古學、建築、藝術與民族誌研究等東拿一點、西拿一點(當中也不乏理性而詩意的隱喻手法),也許正是為了在上述學科交界處,找到一塊能夠共享對話的著陸點吧,不過,這樣上窮碧落下黃泉的找東找西,也讓不少如我這般初次接觸他書寫的讀者感到吃力。

還是說回心得吧。

重讀「地景的時間性」一文,你須時時提醒自己,這已是 30 年前的文章了。30 年的時間差,其間經歷了無數反覆拆解、擦拭、重組…等過程,不可避免產生了各種理解與誤解的大集合(讀者、作者都是會忘記事情的,何況只是著作的九牛一毛)。英戈爾書寫過程中一再心心念念的時間性(temporality),終究被納入不斷奔流的時間長河,如今,這種回首遙望,能帶來何種省思?你永遠無法踏進同樣的文章裡兩次。如果這當中依然存在著救贖的可能,那就是某一瞬間,當你站在河裡,隔著名為「地景設計」與「人類學」的兩岸,四顧茫然之際,會感到兩者之間忽然開始有了極精細的、共鳴般的回響,彷彿是時間抓住了我們。

曾經有那麼一段時間,地景設計界流行的幾個關鍵字:比如說,強調「動態的未完成」(地景都市主義天條); 強調「共感體驗」(大地藝術的沉浸式氛圍); 強調「在地」、「手作」(地方創生產業的小腦反射式用語)…重讀「地景的時間性」,你可能會恍然大悟,原來這些在設計界氾濫成災的詞彙,人類學家早以一種預言性的聲音說了出來。

這聲音會在體內震盪,帶來一絲觸類旁通、豐潤暢達的感受,原來在地景設計與人類學、文化地理學等河床底層,還有無盡的暗渠相互連通、匯聚、分流,儘管你深知這只是地景現象學的冰山一角,但至少並不孤單:你正踏著無數前人的道路確實前進,儘管大多數時候只是匍匐前進、迂迴前進。

刊出時間:2024 年 7 月 18 日

關鍵字:時間性、Landscape、地景、談天道地