口述|鄧浩(中華民國景觀學會理事長)

|袁慶山(IFLA臺灣代表、華廷國際設計顧問股份有限公司協理)

採訪編輯|陳子婷(道地新傳媒專案經理)

2025 年 IFLA-APR(國際景觀建築師聯盟亞太地區)年會11月14日於印度孟買舉行,主題為「成長悖論下的景觀重塑」(Re-imagining Growth: Landscape Transformation in the Paradox of Growth),這場針對全球成長型城市所提出的反思與實踐,在亞太這片人口最多、發展最急遽的區域中激起一波波思潮與專業回應。代表台灣出席本次大會的,包含中華民國景觀學會理事長鄧浩,以及曾長期參與都市水系與生態規劃的景觀設計師袁慶山。

成長的反思:從災後恢復到生態重建

「從 2022 年韓國光州主題 Republic Landscape 談疫情後的開放空間重要性,到 2023 年東京以 Living with Disasters 討論與災難共存,今年印度的主題明顯更進一步:不是單純面對災害,而是對成長的本質提出質疑。」鄧浩指出,今年的主題呈現了高度反省性格,透過四個子題圍繞「重新定義成長」,試圖將城市規劃的關注點,從過去的GDP、硬體建設,轉向生態、福祉與文化資產的保護與共存。

在孟買街頭行走,袁慶山強烈感受到貧富差距的巨大落差:「捷運與高樓旁邊就是平民窟,公共工程與私人開發各自為政,看不到一個整合性的基盤規劃。」他坦言:「我們所熟悉的公共開放空間幾乎不存在,每一個綠地都被高牆包圍。」這也反映出即便在全球倡議城市共融與開放空間的時代,在國家在追求效率與社會成本控制下,仍有更多公共利益與公平性的發展值得關注與提升。

「景觀」作為整合的角色

鄧浩強調,景觀建築師在這樣的議題中,並非僅止於美學層面的點綴角色,而是應該扮演城市發展的整合者:「不論是自然問題、社會文化議題或經濟挑戰,景觀專業都應具備跨域整合的能力。」他引用會議最後宣言所提四大要點,包括:

重新定義成長:從經濟主義轉向以生態與人類福祉為核心。

優先善用既有環境地景資源,減少對新開發的依賴。

提升景觀專業公共性與參與度,從早期即融入城市與區域規劃。

以永續價值為導向,推動青年教育與社會倡議。

這份聲明,也為亞太區域提供共同方向,鄧浩認為這不僅是對未來發展中國家的鼓勵,更是台灣作為區域參與者的責任所在。

反覆校驗、滾動式檢討:景觀對自然的調整與回應

袁慶山在參加完大會後,分享對應到現今景觀專業執行中的實際經驗,以公司在新竹市所執行「客雅溪頂南圳」及「頭前溪」等河川整治案件中,實踐「給河流更大擺盪空間」的自然解方理念。他提到,景觀規劃不能一次定案,而應持續調整,才能因應氣候與生態變化:「三到五年就應重新檢討一次,這樣的『滾動式檢討』已成為我們對公部門的標準建議。」

其中包括對植物群落的選擇與調整:「原本種了二十種植物,最後可能只有十二種存活,我們就不應該為了契約規定硬塞原品種回去。」袁慶山指出,這樣的彈性與現地適應性,反映出對自然環境的尊重與對公共資源的負責。

景觀與生態系服務:人為中心的反思

「生態系服務的核心,其實還是人。」鄧浩坦言,過去人類多以掠奪方式對待自然,如今應以共生共好的方式重新定位人與環境的關係。他以水治理為例,從滯洪、涵養、遊憩多功能角度實踐生態系服務,同時也透過設計推動社會理解:「很多時候我們需要指標性物種,像螢火蟲、螃蟹來具體化這些抽象效益。」

袁慶山補充:「我們從不遺忘人的利益,只是希望將人與自然納入同一個系統中來思考。」

青年世代的期許與實踐

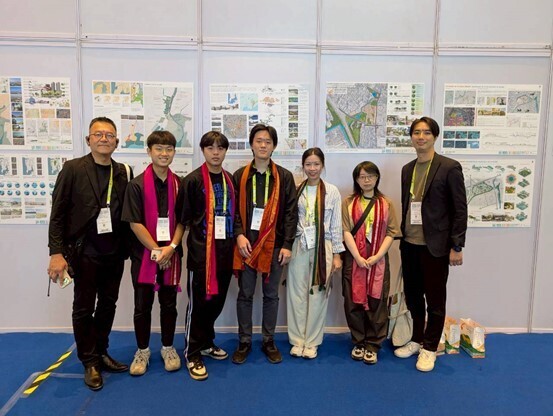

今年台灣有三位景觀設計相關系所學生,參與為期九天的 IFLA 學生營,更有學生榮獲銀獎,表現亮眼。IFLA 也推動 YAPP 青年設計師平台,積極促進青年參與國際議題與競賽。

「現在的年輕人學習節奏非常快,但景觀這份工作仍需耐心。」袁慶山提醒,這個領域的成就建立於長時間的觀察與現場實踐,「耐得住,是比任何能力更重要的基礎。」

景觀專業法制化的國際比較

鄧浩也指出,台灣目前仍在爭取景觀建築師的執業法制地位,相較之下,菲律賓已具備完整的簽證制度,而泰國則仍受限於建築師系統。他認為這也是 IFLA 建構國際獎項體系的初衷:「不同區域應有不同的環境價值與認定標準,否則世界獎項將淪為富裕國家的美學舞台。」