口述|中興大學黃盟元副教授、嘉義大學陳佩君助理教授、中興大學生命科學系王伸永碩士生

採訪|巫芷玲、陳子婷

編輯|陳子婷

這裡原本只是一片雜草叢生、乏人問津的灰色地帶。缺乏陽光,不適合種樹,長久以來,它只是都市縫隙裡被忽略的角落。然而,一群學者與學生卻決定把這片不可能的基地,變成一座會「自己長大」的花園。

由中興大學黃盟元副教授、嘉義大學陳佩君助理教授與中興大學生科系王伸永領軍,團隊在橋下推動自然式植栽實驗。他們不只想為都市找出新的綠化方式,更希望透過科學監測與在地實驗,證明植物能在人與環境之間建立新的平衡。也因如此,拿下2024年第十二屆台灣景觀大獎特別獎殊榮,也讓台灣景觀界看到一種嶄新的可能性:在最不被期待的地方,長出最具生命力的綠色未來。

高架橋下之空間活化利用與美質綠意提昇係交通部門之重要課題,也因過去一直未有科學化之調研、試驗、監測、評估、篩選,以致常流於被荒廢閒置或髒亂空間。本案因具高度實驗性與設計持續探索性,評審委員給予肯定的評價:「雖然所有適生植栽種類未必全國可適用,但此實驗性精神與決策開創性,更祈得以長期監測,並與公路部門合作,於全台不同物候地段,進行有科學流程之實驗,其累積結果必能成為Evidence Based Design 之典範」。

「起初為什麼選擇台63線公路高架道路下方空間這塊基地?」中興大學黃盟元副教授說得乾脆:「因為是公路局指定的。」話雖直白,動機卻不敷衍。團隊想用一個最不利的場景,去驗證一個看似簡單卻關鍵的命題——在不適合種樹、也無法細緻維護的橋下畸零地,我們能不能用自然式植栽,做出既好看、又能固碳、並且會自己長的綠?

公路局指定的「畸零地」

這次的實驗,其實並不是團隊主動挑選的基地,而是公路局指定的一段橋下空間。這類場域普遍存在於都市裡:陰暗、環境不佳、不適合種樹。過去,它們多半被鋪上混凝土,或草草以草皮、灌木帶過。

「我們想試試看,這些不適合傳統綠化的畸零地,能不能用另一種方法被重新定義。」黃盟元解釋。實驗的起點,並不是單純的美化,因而與公路局提出一個結合了「生態儲碳」的思考。

傳統的碳匯研究多聚焦於森林,計算地上樹木與地下土壤的碳儲存量。但團隊注意到,其實像草原、半荒漠等生態系,土壤的固碳能力甚至比森林更驚人。這讓他們開始思考:如果在都市裡這些「灰色地帶」植栽,是否也能創造出意想不到的碳匯潛力?

打破「綠化等於裝飾」的迷思

「過去公路景觀,植物大多被當成裝飾品。」王伸永回憶。常見的做法是種上一兩種草花,整齊排列,好管理、看起來也「整潔」。但這樣的模式一旦面對極端氣候,就顯得脆弱。

「如果挑到耐熱性不佳的品種,整片綠帶可能在高溫下死亡。」王伸永說。反觀自然界,真正的生態系並不是單一層次,而是包含地被、草本、灌木、喬木的多層次組合。多樣性意味著韌性:一個物種不適應,其他物種會填補它的位置。

因此,團隊決定在這裡嘗試「自然式植栽」,模仿自然界的群落結構,營造出動態演替的生態系。這樣的設計,不再把植物視為靜態裝飾,而是一個能自我更新、隨時間變化的活體系統。

台灣版自然式植栽的挑戰

「自然式植栽」在歐美已經發展數十年,常見於城市公園或河岸。然而台灣的氣候條件完全不同,沒有冬季休眠、雨水充沛,讓移植外國經驗變得不切實際。嘉義大學的陳佩君指出,這次的實驗必須找到「台灣自己的手法」。於是團隊從台灣常見的林下植物開始:狗脊蕨、大金星蕨、傅氏鳳尾蕨,這些耐陰、生命力強的物種成為基礎,再搭配黃花鼠尾草等開花植物。

「我們希望讓植物自己找到適合的棲地。」團隊在基地創造了小丘陵、低窪等地形變化。不同植物根據自身需求選擇位置,自然形成群落。這樣的設計並不是「畫圖鑲花」,而是給植物舞台,讓它們自行演出。

從雜草地到「會自己演替」的花園

基地初期種植了二十多種植物,包括腎蕨、心葉水薄荷、地毯草等。起初需要頻繁除草,避免雜草搶佔生長空間。但隨著群落逐漸成形,管理頻率逐步拉長,一年後甚至只需要半年維護一次。

公路兩旁為聚落、農耕地及溪流環境,王伸永觀察:「當群落長得夠密時,外來雜草反而進不來。」更驚喜的是,生態效益很快顯現:蜜蜂、蝴蝶開始進駐,甚至在季度鳥類調查時,紀錄到三級保育類紅尾伯勞與應予保育野生動物黑頭文鳥。這片原本荒蕪的橋下,如今已成為一個小型生態系。

台灣的自然不是「花園式」

然而,推動過程也並非一帆風順。最大挑戰之一,則是來自大眾對自然的期待。「很多人來到現場,第一個問題就是『怎麼沒有花?』」王伸永苦笑。台灣人習慣把「美」和「多彩花卉」畫上等號,但實際上,台灣的自然景觀更多是綠色的層次;狗脊蕨的葉片帶光澤,大金星蕨則呈現毛絨質地,新芽還帶點紅色。這些細膩的「綠的差異」,才是真正屬於台灣的自然美感。推動自然式植栽,某種程度上也是一場「美學再教育」。

數據為後盾:碳匯監測

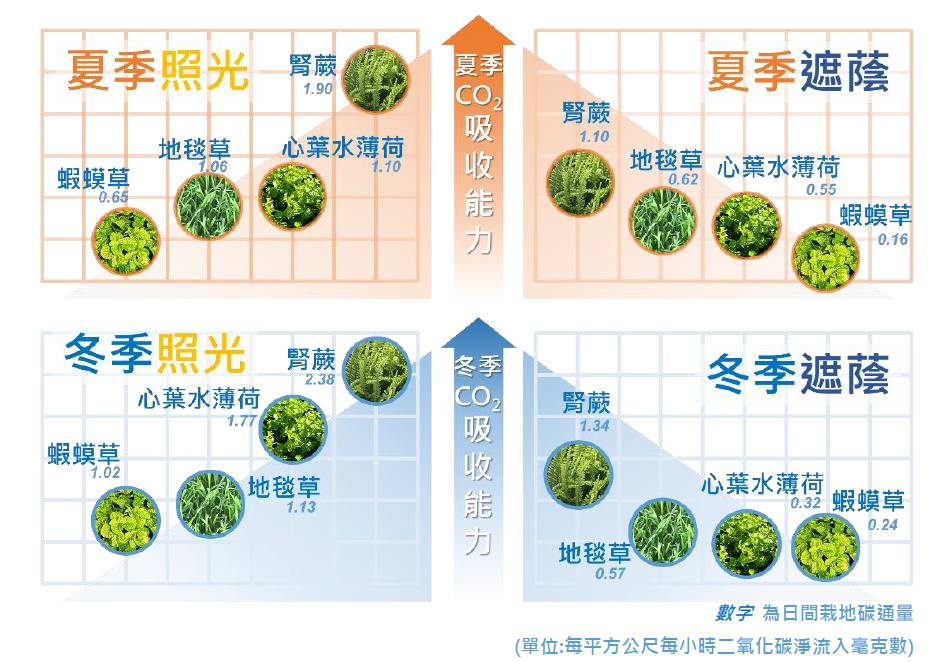

除了美學與生態,這場實驗更關乎「數據」。考量公路局後續擴大應用橋下空間減碳,團隊透過一連串的碳監測,解析合適於橋下栽培之景觀物種,分析結果得知具高效率碳吸收之物種,作為後續增加公路減碳導向之景觀栽培參考。在基地內以密閉罩蓋通量法執行[1]碳監測,測量植物在單位時間內吸收與釋放二氧化碳的量,找出固碳效率高的物種。腎蕨表現突出,被視為未來推廣的重要候選植物。團隊希望透過這些數據,提供政府與專業界更多決策依據。

[1] 密閉罩蓋通量法:為國際通用之監測氣體濃度變化方式,藉由測量景觀地被栽地於閉鎖式循環中之二氧化碳濃度變化,藉以計算栽地之二氧化碳通量(CO2 flux)。藉由通量之變化計算單位面積之栽地氣體淨流動方向,作為吸收/排放能力計算。

從生物科學研究到景觀設計教育的串連

這場實驗不只是基地的改造,更是一個跨領域的教育場域。團隊由中興大學生態與生理研究背景的黃盟元副教授、嘉義大學景觀設計專業的陳佩君助理教授,再加上中興大學生科系的王伸永共同合作。不同專業的知識在此交會,讓科學數據、設計美學與實地觀察形成互補,推動出前所未有的成果。這樣的分工,使得基地不僅有美學的思考,也能累積科學依據,為未來推廣自然式植栽提供更多可能,陳佩君更感慨的提到:「有許多在苗圃裡看不到的植物真實生長樣貌,在這裡,我們能親眼看到它們如何適應、如何繁殖。」也讓他們真正理解「設計與自然對話」的意義。

台灣版自然式的未來藍圖

「這次的成果只是開始。」黃盟元強調,實驗初步有成果後,團隊計畫將模式複製到更多場域,更與我們分享近期即將在台61線嘗試:「那是一個臨海高溫的基地,將挑戰全日照、鹽風環境,不一樣的環境條件」,團隊也希望未來能建立一套「台灣版自然式植栽設計準則」,不再仰賴歐美經驗,而是以台灣本土植物、氣候與文化為基礎,發展出屬於自己的設計語言。

能獲得台灣景觀大獎的肯定,並非偶然。這是一場冒險,因為自然式植栽不像傳統模式那樣整齊可控,甚至一度被認為「太亂」,對於自然式植栽的認識,團隊笑著分享:「一開始我們刻意保守,不敢太前衛,怕民眾無法接受。」,即便如此,他們仍堅持試驗,並用數據與成果證明這不是雜草叢,而是一個動態而健康的群落。

最終,評審給予高度肯定,因為這不僅是景觀設計,更是一種跨足科學、教育與社會美學的嘗試。它證明了:即使是最邊緣的土地,只要給植物機會,也能長出生命的韌性。

[2]綬草:是一種全草可入藥的植栽,喜好生長在中海拔林蔭下路旁、濕潤地草叢中,但隨著環境變遷,加上過度採集、且與周遭雜草相似不易被發現等原因之下,而變得難以尋覓。

結語:讓自然回到都市

橋下的這片綠帶,從一開始的實驗田,逐漸長成一座會自己演替的花園。它不靠人工強行維護,而是讓植物自己選擇位置、適應環境,最終形成生態。

這不僅是一場景觀設計的突破,更是一種對自然的新態度。正如黃盟元所言:「我們不用強迫自然為我們服務,每一株植物本身就有價值。作為設計師,我們要做的,是創造一個舞台,讓自然自己展現力量。」

也因此,這片橋下的綠意,不只是設計成果,而是一場社會與自然關係的重生,緊密扣合本案主旨:「綠境之路,淨零之初」。

「第十二屆台灣景觀大獎——跨域共築景觀新風景」完整報導

[1] 2024 第十二屆台灣景觀大獎傑出獎僅 3 件!專訪評審委員解析評選關鍵

[2] 風走得進、水留得住,從「西區大發展」策略規劃案看見低碳韌性的未來嘉義新市區——專訪貳本規劃建築師徐佳鴻

[3] 在橋下,長出一座會自己演替的花園─專訪「綠境之路‧淨零之初」團隊 從碳匯監測到群落設計,公路局的畸零地,成了台灣自然式植栽的實驗場

關鍵字:自然式植栽、生態儲碳、碳匯、林下植物、蕨類植物