採訪|巫芷玲(道地新傳媒採訪編輯)、陳子婷(道地新傳媒專案經理)

撰文|巫芷玲

在 2024 第十二屆台灣景觀大獎中,唯一一件完工的傑出獎由境觀設計有限公司所操刀的「穿梭於山河之間的記憶-士林劍潭捷運綠廊」一案奪下,劍潭站至士林站這段緊鄰山水的橋下空間,隨著「捷運淡水信義線線形公園 2.0 再發展」計畫與士林TOD(Transit-oriented development,大眾運輸導向型發展)的推動,蛻變成為城市綠網再進化的舞台。

團隊透過一系列焦點座談與公民行動工作坊,廣納在地意見,逐步拆除圍牆、減量停車位、導入人本口袋空間,以開放、通透的方式重新詮釋公共場域,《道地》專訪本案主持景觀建築師耿美惠,從基地原況談起,揭示這段橋下空間如何蛻變為一條專屬在地的生活廊道。

改造前原況及重點課題\

捷運淡水線的前身為台鐵淡水線(俗稱北淡線),鐵路高架化後的捷運「淡水-中山」段於1997年正式通車,啟用至今已近30年,然而捷運橋下空間常容易因為功能不明確、管理權責分散而被邊緣化,形成城市中的灰色地帶。本案例中的基地在改造前也面臨多重課題:其一,管理介面破碎,涉及多個權責機關,導致維護不易、資源整合困難;其二,照明與指引設施不足,降低了市民使用意願;其三,受捷運高架橋影響,日照及水量不足,綠植生長空間受限;最後,空間受高程差、停車場等介面切割,造成人行動線斷裂繁瑣,使用上易產生衝突 與不便,這些都成為亟需統一規劃整合的關鍵課題。

被遺忘的灰色地帶,從公民參與開始重生

「過去這裡有點像是被遺忘的空間,大家對它沒有歸屬感和認同感,我們希望能夠找出大家的生活紋理,創造和它的連結性,所以我們當時先找了這周遭的里長和相關管理單位去訪談。」再來為了蒐集民眾的意見,團隊在捷運士林站2號出口擺設攤位,針對捷運橋下空間的現況問題分析製作相關圖表說明,同時蒐集國內外橋下空間再利用的案例,整理成展示版面,讓民眾對這類的空間發展有所想像與參考。此外也回溯了士林地區的歷史與人文背景,希望透過多角度的資訊整合,激發社區參與討論。

之所以將攤位設在士林站而非劍潭站,是考量到不希望接觸到的目標客群只有從劍潭站出站要去士林夜市的觀光客,且人流較多也怕擺攤造成困擾。相對的,士林站不僅有足夠人潮,除了觀光客外也有更多在地居住或工作的民眾,讓收集到的回饋能更貼近在地日常使用需求。(影片來源:境觀設計有限公司)

團隊還舉辦了行動工作坊,像是社區探險隊,透過讓民眾指認圖片、比對廊道中的角落,讓民眾實際參與基地探索,或是特別租借菜籃和「彭祖包」——一套用來模擬高齡者身體狀況的裝備,包括綁有沙包的腳套、模擬視力模糊的眼鏡等等,從不同視角理解空間中潛藏的使用障礙。這些真實體驗與觀察結果成為設計調整的重要依據,並在這樣的基礎上邀請多位專家學者共同參與討論,歸納出實質改善方案。

拆牆、鋪道、減車格:一步步打開城市空間的縫隙

士林劍潭綠廊的設計核心在於希望創造足夠的人本口袋空間,南北向動線透過休憩座椅的設置及環境綠化,串連各節點,提供民眾兼具美感和舒適的步行環境,同時亦作為交流互動的場域,提升城市活力。

此外,還需處理基地內高低落差與通行動線的整合問題。橋下東西側分別為士林市場與銘傳大學,然而東西向路徑原先被欄杆及高程差所切割,產生空間死角,為提升通行的友善性,團隊設置了無障礙坡道以及便於拖行菜籃的路緣斜坡等,並拆除欄杆和圍牆,讓行動不便者能夠輕易穿越廊道,也使得整體視覺更加通透。

而針對原先占據基地大面積的停車空間,團隊透過一整天的實地觀察,每小時記錄停車情況,結果發現有相當多的機車停車位閒置,便提出停車位減量的構想,然而,「在台北市、特別是商圈周邊,要推動停車格減量其實是一項挑戰,因往往會引起居民與使用者的反彈」,因此團隊同步調查周邊是否有替代資源。當時適逢臺北表演藝術中心即將完工,再搭配鄰近的停車空間,使得停車量能仍足夠,團隊向交通單位說明機車格減量的可行性,進而爭取到更適合人駐足、活動的廣場空間,在人本與交通需求間取得平衡。

讓歷史繼續說故事,串起士林的人文與觀光

耿美惠分享,她希望將過去士林火車站人來人往的歷史脈絡保留下來,因而設置人本口袋空間,讓各種不同的需求的人可以在這個地方停等,「等到未來捷運北環線通車,這邊的人流會再更多,我們期待這條廊道能夠和周邊的景點共同形成一個大的觀光軸帶。」

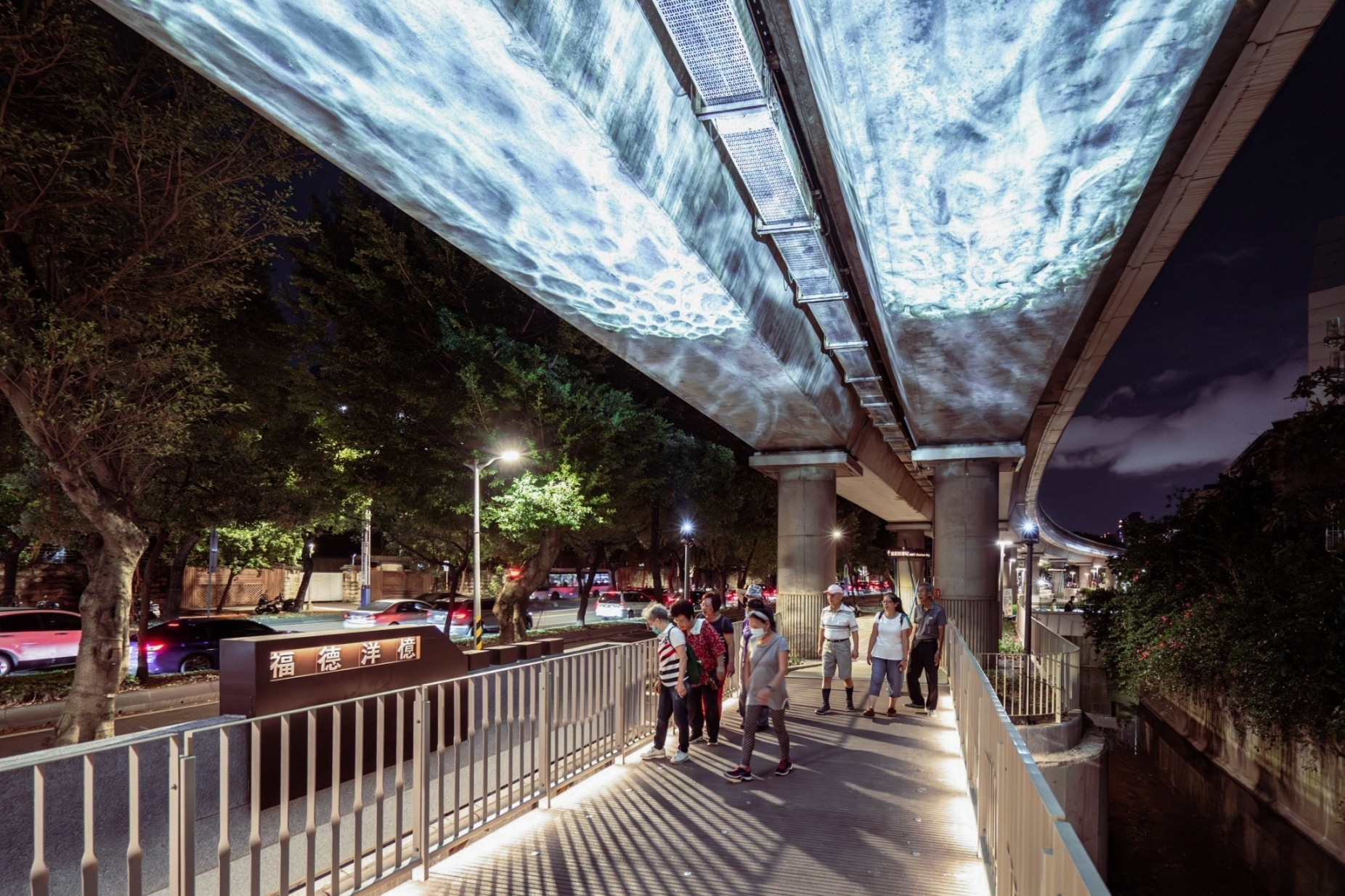

除了提升環境的機能,團隊也將過往的歷史紋理與在地的人文生活記憶呈現於綠廊之中,像是在跨橋邊以「福德洋憶」道出士林發展與水文密不可分的歷史:「福德洋圳」為早期前來移墾的居民於1736年引外雙溪所合資開鑿,灌溉士林與洲美(北投區南部靠近士林區的區域)農田,為士林最重要的水源。

「福德洋憶」道出在地發展脈絡(上圖)。士林地區還曾經同時有多達5間戲院,如今皆已不在,其中立峰戲院舊址就位於基地旁(原左後方白色房子處),故以設計成輕巧報紙造型的解說牌呼應這段過往風華。(圖片來源:道地新傳媒.攝影:巫芷玲)

「福德洋憶」道出在地發展脈絡(上圖)。士林地區還曾經同時有多達5間戲院,如今皆已不在,其中立峰戲院舊址就位於基地旁(原左後方白色房子處),故以設計成輕巧報紙造型的解說牌呼應這段過往風華。(圖片來源:道地新傳媒.攝影:巫芷玲)

在地回填、接水盤設計,打造綠意與永續兼顧的環境

除了機能、人文,設計上也融入對地力與環境永續的考量,耿美惠分享,當時注意到橋下土壤因長期受到上方流經鐵軌滴落的鏽水影響,土壤檢測後發現土壤EC值過高(即電導度,也就是土壤中水溶性鹽類的濃度,當EC值越高,滲透壓越高,作物越難以吸收水分和養分),而使得當時的植栽難以健康生長。

為改善排水與土壤品質,團隊與捷運局聯繫,由捷運局協助在施工過程中一同完成捷運橋柱接水盤的設置。團隊亦更換約20公分受鹽、鹼影響的表土,使用泥炭土等酸性肥料降低PH值,加強植生環境,並優先種植耐陰植栽,同時隨鋪面更新擴大行道樹的樹穴,讓樹有更寬敞的生長空間。

此外,施工過程中敲除的混凝土地坪並未完全外運,而是攪碎成約8公分以下的小碎石,再回填至基地內作為透水磚鋪面基礎,以增加透水性。回填除了減少廢棄物產生及外運成本,更減少新材料的使用及運送需求,實現建築廢料的在地循環再利用,降低工程碳足跡。

夜間也適合通行!大幅增加照明

照明分為3個層次——安全照明、氣氛照明與主題照明。首先於步道沿線進行照度分析,全區增設31盞高燈,提升充足的夜間照明,並鑲嵌LED線燈於座椅下方、欄杆下方及花台下方,讓光源在空間中自然散溢,營造柔和溫暖的氛圍。最後再以主題照明點綴,例如福德洋跨橋上方象徵流水意象的水波紋燈,更特別製作有跳舞小人的投射燈,增加廊道的趣味性。此外,捷運橋柱立面上提供夜間引導功能的指引牌誌燈採懸空設計,以便未來柱體的保養維修。

廊道公共空間改善之後的連帶效益

耿美惠表示,當時這一帶原本都被圍牆包圍,牆內堆滿垃圾和雜物,團隊向地政事務所辦理鑑界後確認這些圍牆並不屬於店家,而是設置在捷運局的土地上,因此在過程中一併拆除。沒想到圍牆拆除後,周邊店家更主動把環境整理得十分乾淨,甚至改善了建築立面,讓整體視線變得更加通透,街景煥然一新。

耿美惠提及整個案子中最有成就感的瞬間,「是有一次來這裡拍完工照,我巧遇牽著一隻白色大狗狗經過的路人,我問她是從哪裡過來的,她就說她家住在劍潭站,但是搭捷運到士林站提早一站下車,然後牽狗狗散步。她說這條路很舒服,沒有車輛的干擾,又有足夠的距離讓狗狗運動,我聽到的時候真的非常開心。」

這條曾被忽視的捷運橋下空間,現在不只是通勤捷徑,更是一段連結居民生活的城市綠廊。從蒐集民意、整合空間介面,到植栽復育與照明設計,耿美惠與設計團隊以細膩觀察與公民參與,打開了城市的縫隙,也打開了人們與城市對話的可能性。

「第十二屆台灣景觀大獎——跨域共築景觀新風景」完整報導

[1] 2024 第十二屆台灣景觀大獎傑出獎僅 3 件!專訪評審委員解析評選關鍵

[2] 風走得進、水留得住,從「西區大發展」策略規劃案看見低碳韌性的未來嘉義新市區——專訪貳本規劃建築師徐佳鴻