口述|林雅萍(一元創合設計顧問有限公司建築師)

採訪編輯|陳可瀚(道地新傳媒專案執行)

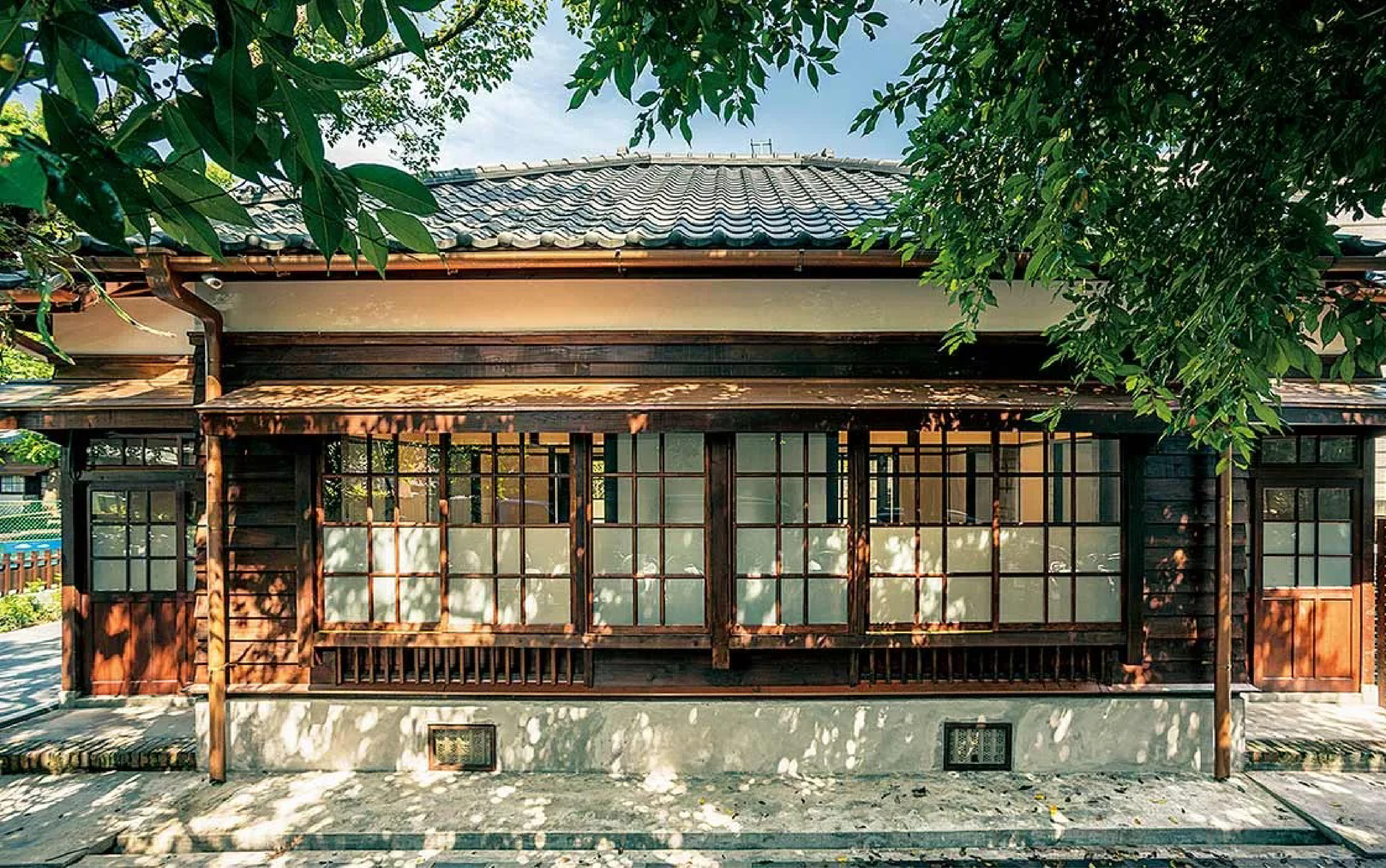

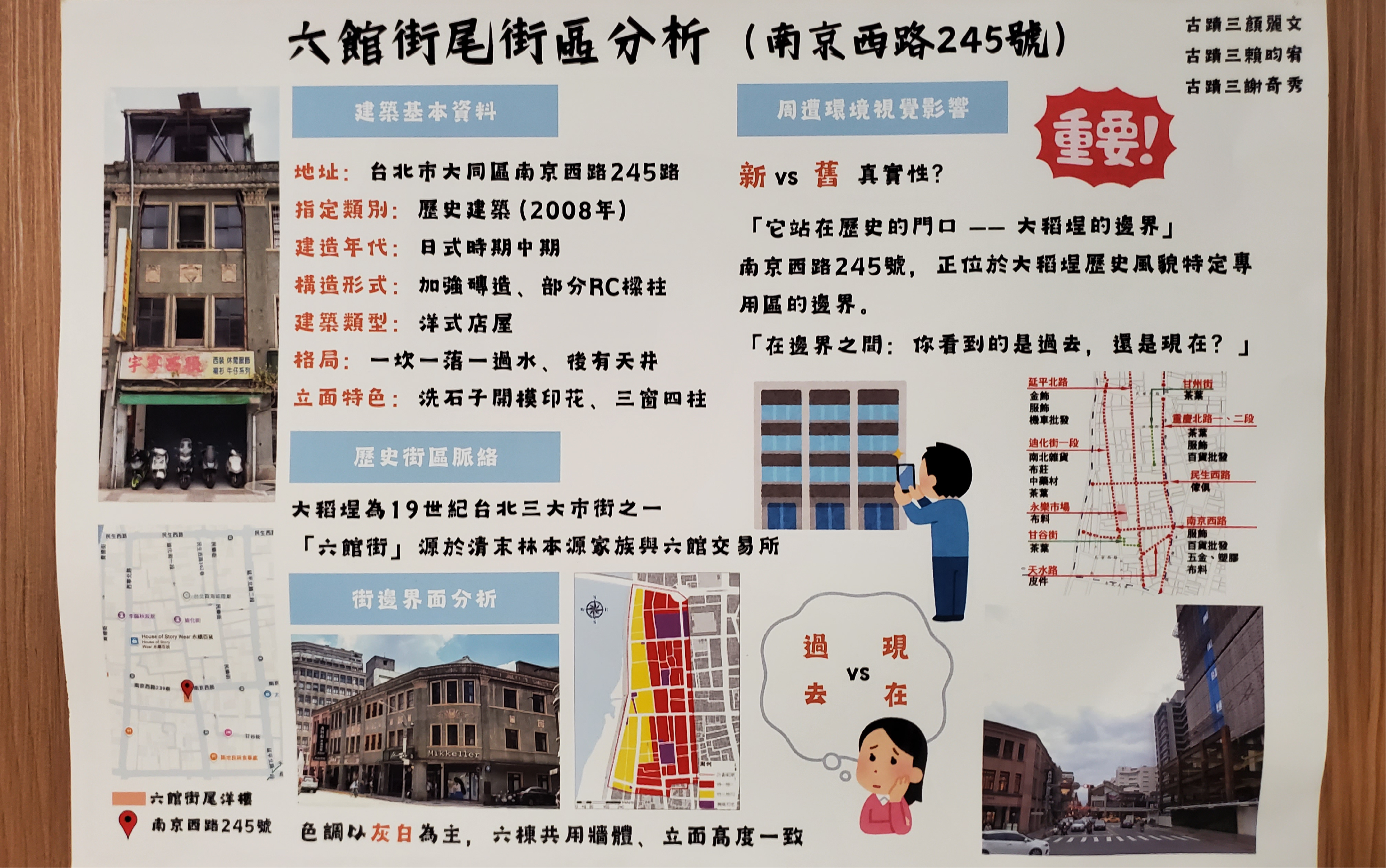

當人們從台北車站北側步行向大稻埕,轉入南京西路時,最先映入眼簾的,便是六館街尾洋式店屋。在城市中心日漸加速的更新腳步裡,六館街洋式店屋像是被時間刻意保留下來的章節。女兒牆上的浮雕、洗石子與深厚騎樓,彷彿百年前的城市節奏重現。如今,六館街洋式店屋迎來新生,一部分已作為新商店與旅館,另一部份則仍在修復中。

從事歷史建築活化與文化資產保存20年的林雅萍建築師,他以其執行六館街洋式店屋245號棟修復,與我們分享六館街洋式店屋與大稻埕緊密相連的歷史故事,以及這長達超過12年的修復計畫,背後的感性與探索過程,終於讓245號即將獲得新生。這次也因為道地參與「打開台北|OPENHOUSE TAIPEI」系列活動,才得以踏入並採訪六館街洋式店屋修復建築師林雅萍,感受其獨特的空間與歷史氛圍。

都市記憶節點,反映鮮為人知的近代歷史脈絡

我們對這塊土地的認識,其實是非常片段的。反而是透過一案又一案的文化資產工作,我們才逐漸重新理解台灣。林雅萍建築師深刻體會到,在台灣的社會脈絡中,大多數人對於清末至日

初期的近代史的理解其實相當薄弱。即使我們常以「台灣四百年歷史」自居,但真正進入土地、建物與人的細節時,會驚覺自己所知有限。

許多歷史建築修復案在前期,都必須先投入大量歷史調查,包括:文獻與舊地圖的比對、過去產業活動的研究、曾居住於建物中的人物背景、周邊耆老的口述訪談與生活記憶的採集,這些工作往往占據整個專案的最大比重。

她以大溪和平老街的「木藝生態博物館一號館」為例。當年做調查時,意外發現大稻埕與大溪之間,其實透過大漢溪與淡水河有著深刻的貿易關係 — 木材、貨物、人,都曾沿著河道往返,構成北台灣早期的產業網絡,也間接影響六館街洋式店屋從日治時期茶行角色轉變為戰後布行的歷史演變。

六連棟的前世今生:從清末林本源家族土地,到戰後完工的洋式店屋

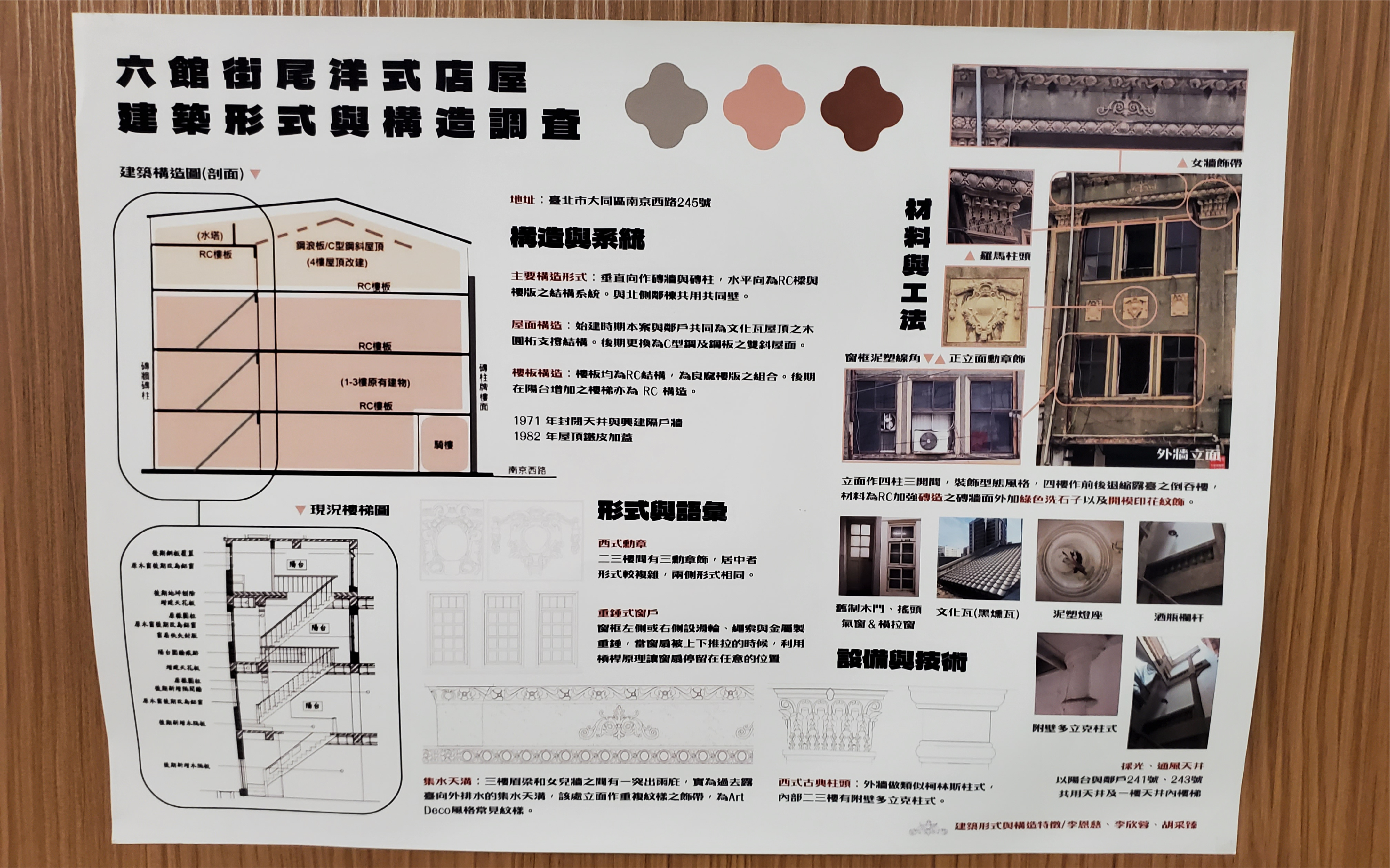

談起六館街洋式店屋的歷史,林雅萍建築師指出,林本源家族作為清末以來的重要地方仕紳,在大稻埕擁有大筆土地。這組六連棟原本計畫興建七棟,但因巷道拓寬與道路開闢,最末一棟後來被拆除。這段變動也與 1910 年代的「市街改正計畫」密切相關,大稻埕街廓逐步改變,早期木造房屋逐漸被更現代化的磚造與洋風店屋取代。而到日治末期當時為因應戰爭需求而形成的「戰時經濟」,反而刺激了大稻埕一帶的物資流通與商業建設,使該區在日治末期仍保持高度活力。六連棟的重建,便是這段時期都市熱度的縮影。

林雅萍建築師坦言,這些都是我們原本不熟悉的,可是透過文化資產資料蒐集與現代技術,我們能不斷挖掘老故事,重新理解地景與人文之間的關係,不只是為了讓設計更精準,更是一種「重新認識土地」的學習。

這些過去被忽略的線索,如今成了設計時的重要脈絡,讓她能在新舊交織的城市中,找到更貼近土地的設計方向,也讓文化資產不再只是靜態建物,而是生活與歷史共同流動的證據。

感性與現實的微妙矛盾

然而,現實對於許多執行歷史建物修復與文化資產保存的工作者是消磨熱情的。林雅萍建築師坦言,在工作過程中會面對到冗長的行政程序所造成的無數次設計方案變動,六館街洋式店屋245號修復計畫這12年經歷過太多,連一旁大型建案都已從無到有。因此,林雅萍鼓勵新進的歷史建物與文資保存工作者保持熱情與使命感,在探索歷史故事與過去的工作中仍能得到新知,發掘歷史脈絡的關連是一種快樂與成就感。

新舊脈絡協調下,公共性的可能

林雅萍建築師表示,修復團隊必須判斷哪些元素具有必要且重要的文化價值,需要優先留存;哪些則可以透過調整或轉化的方式延續其精神,而不必拘泥於原狀。因此,在修復過程中,除了延續舊有的文化價值,也必須同時考慮未來使用者的真實需求,進而容許新技術與新工法植入空間與工程中。

未來六館街洋式店屋245號一樓將維持其店鋪使用機能,提供二樓工作室空間中文創工作者展示作品與銷售的空間,三樓則作為歷史文資展示空間供人們自由參觀,藉此認識六館街洋式店屋與周邊環境的歷史脈絡。將公共性最大化才是讓歷史建物走向下一個百年的關鍵。

而一年一度的「打開台北|OPENHOUSE TAIPEI」系列活動在每年11月某個周末舉行,正是要放大許多空間的公共性,不只讓民眾得以探索多個日常較為接觸不到的空間,也使空間本身因為人們的參與而活絡,誠摯邀請各界朋友一同參與,感受台北都市與非都市空間中的多元與開放。

打開台北 | Open House Taipei

官方網站:www.opentaipei.org

官方Instagram:@openhousetaipei

官方Facebook:打開台北