口述|第十二屆台灣景觀大獎評審團主席 王光宇

第十二屆台灣景觀大獎評審委員 王秀娟

採訪、攝影|陳子婷(道地新傳媒專案經理)

撰文|巫芷玲(道地新傳媒採訪編輯)

2024 第十二屆台灣景觀大獎於今年(2025)1 月公布獲獎名單,共有 65 件作品獲獎,獲獎率較往年有所增加。然而,其中榮獲傑出獎的作品較往年減少,僅有 3 件,這樣的情形帶給我們什麼樣的啟發?本屆評審委員特別關注哪些重點?

《道地》特別專訪第十二屆台灣景觀大獎評審團主席王光宇及評審委員王秀娟,深入探討近年景觀專業的發展趨勢,以及在時代變遷下,台灣景觀大獎如何對標國際,並堅守評選原則與標準。

Q:請與我們分享台灣景觀大獎的發展歷程及近年趨勢。

王秀娟(以下簡稱娟): 剛開始評選的時候,參與的案件多數是大小不同的公園綠地,分類也不多,後來隨著環境的挑戰,例如氣候變遷或台灣的社會發展,以及國際專業趨勢,類型也就越分越多。這同時代表我們關注的議題越來越多元,且有一定的案量,台灣的景觀專業在執業的廣度與深度都在成長當中。

回顧景觀大獎的發展歷程,早期參與的案件數量不多,加上評選標準相當嚴格,導致獲獎的案子很少,前七屆加起來的得獎案件總數幾乎跟現在單屆的規模差不多。這是因為過去景觀業界比較少有投件參加競賽的習慣,前幾屆大家也還在觀望,但是近年來政府逐漸重視國內外的曝光度,許多公共工程業主就開始要求或鼓勵規劃與設計單位參與競賽。另一方面,景觀大獎也因其公平性跟專業堅持逐漸成為國內的指標獎項,這讓業界對參賽的意願提高,無論是應業主要求,或是希望藉此提升公司形象或業務推廣,使得近年來參與案件數量增加,整體品質也有所提升。

此外,參與競賽的公司類型也逐漸多元,不僅限於景觀設計公司,還有工程顧問公司或建築師事務所等等也投入其中。現在的景觀設計已經涵蓋更廣泛的領域,需要各種專業的規劃整合,包括建築、土木、水利、水保等,透過跨領域、跨公司的協作也能夠提升整體規劃與執行的規模尺度,學會也期待持續透過景觀大獎的良性競爭來提升專業水準。

Q:2024第十二屆台灣景觀大獎獲得傑出獎的作品僅有 3 個,什麼樣的關鍵因素能讓作品從優質獎中脫穎而出,進一步獲得傑出獎的肯定?

王光宇(以下簡稱宇): 我自己是特別重視計畫緣起與背景的起心動念和開創性,接著我會希望看到它後續在方法跟做法上能夠跟上。景觀環境營造經過很多年的推展,現在大家普遍在執行面已有一定的水準要求,平均的品質也都有所提升,因此再來面臨的挑戰,就是是否能夠再往前突破?往前突破就必須要有更多的理想性跟開創性,因此「是否具有開創性與前導性」就是一個鑑別傑出獎和優質獎的重要因素,希望在既有水準之上,看到特殊的詮釋及開創性的做法。

娟: 2024 年的傑出獎只有 3 個,評選過程相當嚴格,傑出獎必須獲得所有委員的共識,因此從優質獎中再篩選出傑出獎並不容易。評審主要關注作品是否兼顧各種議題、完工品質,還有實際對環境與使用者的影響。

以今年獲獎的「穿梭於山河之間的記憶-士林劍潭捷運綠廊」為例,雖然它不是那種一眼就很驚豔的設計,但它非常貼近市民日常,是一個務實、真正回應環境與使用需求的空間。這條步行廊道是以前臺鐵淡水支線(又稱北淡線)在捷運高架化後所留下的空間,北淡線在整個台北的發展歷史軸線上非常重要,其後來改建為現今的台北捷運淡水信義線,橋下則從軌道轉變成民眾的生活路徑。時隔 30 年,周邊環境與人們的使用習慣逐漸成形,這次的改造並非大翻新,而是在原有基礎上思考如何符合現代需求,像是因應高齡社會、周邊居民與觀光客的需求等等,讓這個空間真正融入市民生活,這樣的務實精神,正是讓它獲得傑出獎的關鍵。

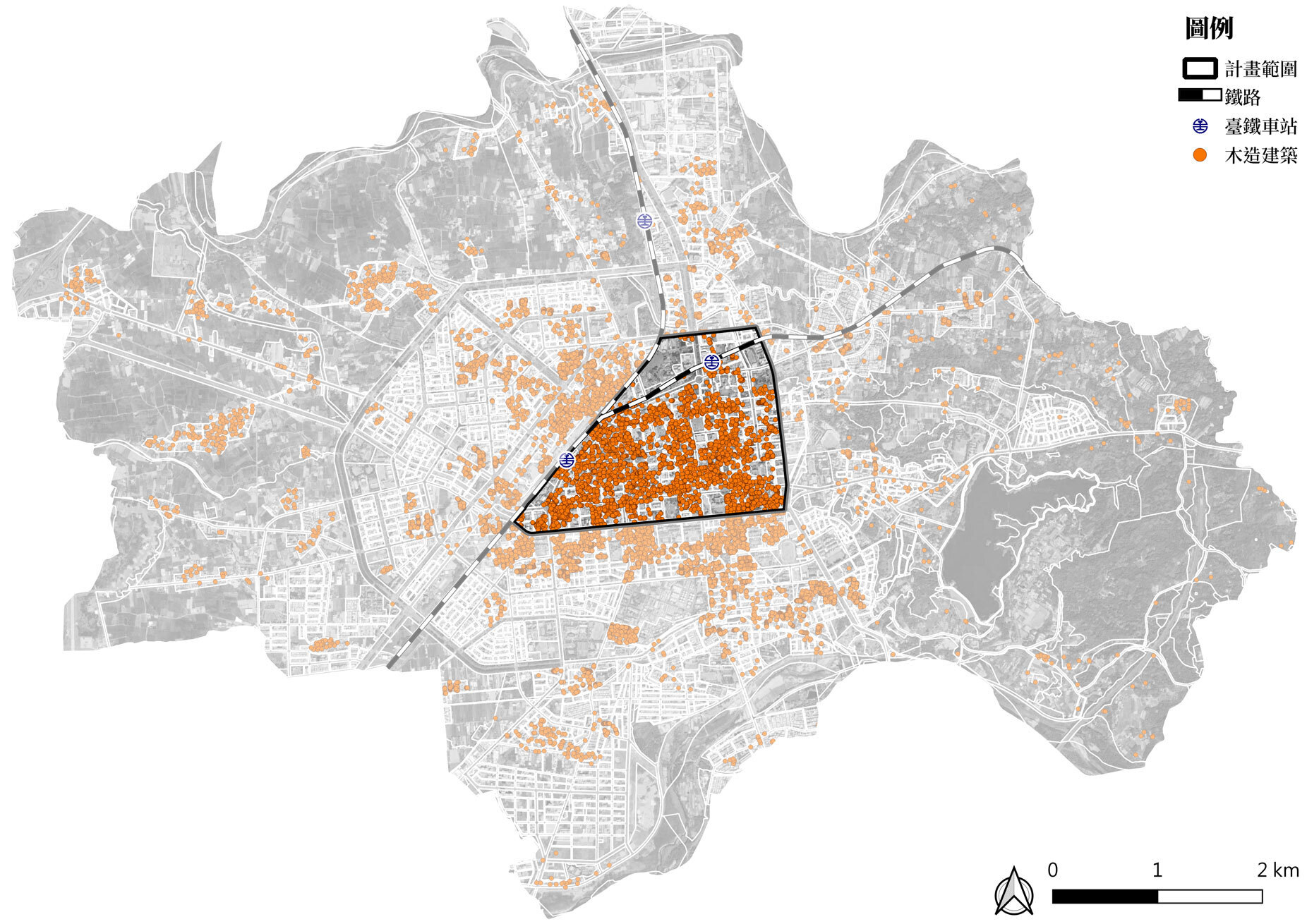

另外,今年的兩個環境規劃類傑出獎都來自嘉義,這點也很有意思。這兩個案子都由來自北部的公司執行,一個是「嘉義市西區大發展整體策略規劃案」,代表嘉義舊區外圍的未來發展;另一個則是「嘉有木屋」,聚焦於保留舊有風貌。這兩個作品某種程度上形成了一種平衡,也讓人看到景觀規劃設計在不同尺度、不同發展階段都能發揮影響力。

我們常常看到有很多地方政府過度強調重劃區,標榜未來的願景藍圖,可是結果常常都有落差,而且忽略了城市早期發展的歷史街區,甚至被貶抑。我覺得嘉義同時在做這兩件事情,他告訴他的市民或者是告訴其他城市,嘉義市有腹地可以成就未來性的發展,但也同時珍惜這個城市發展過程中所留下來的珍貴歷史資產。在往前走的同時把原來的東西好好修復利用,讓它成為大家的共同記憶,只要業主有心,找到有經驗的團隊,就能夠實現這樣的理念。

Q:台灣景觀大獎自第十一屆起增設「溝通傳播類」,著重在促進地景推廣的傳播上(如影片、平面、多媒體以及活動等),請與我們談談增設這個類別的原因?以及此類別著重評定的重點?

宇: 我覺得台灣景觀大獎的類別設計得還不錯,像是ASLA(美國景觀建築師協會)也是蠻早就引入了「Communications(傳播)」這個類別,核心精神在於怎麼協助推廣跟傳達景觀環境的價值。在台灣,景觀建築專業仍處於開展與梳理的過程中,因此與社會的溝通和推廣很重要,例如透過一本書、一則影片、一項社會或環境行動去引起社會對景觀環境與景觀價值的關注與討論,我們認為這種影響力同樣值得被認可。像是 2023 年第十一屆獲得溝通傳播類傑出獎的「嘉義美街圖鑑」,這個案子我們覺得有意思的地方在於他們將科技融入了地景的敘事,具有前導性,當時也是這項類別增設的第一年,我們期待看到更多有趣的專案,讓大家更認識景觀這項專業的多元面向的價值。

娟: 近年來,各政府機關開始強調將優秀的景觀案例推廣給大眾,投入資源在行銷與溝通變得更加重要,因此,學會新增了「溝通傳播」的類別,強調不僅要打造優質環境,也要透過專業的行銷手法,讓民眾理解並欣賞環境美學。溝通傳播不應該只限於經濟面向的觀光行銷,例如景觀學會先前為了舉辦國際研討會,拍了介紹台灣地景的影片,真實的把台灣的人地物產呈現出來,讓民眾看到景觀這件事情如何被詮釋、運用,成為我們在地的生活與文化特色,這就是很重要的溝通傳播。

Q:台灣景觀大獎自第十一屆起亦增設「永續績效類」,關注案件實際的永續績效。而本屆在此類別無作品獲獎,請與我們談談增設這個類別的原因?以及此類別著重評定的重點?

娟: 我一直在關注ASLA提出的「景觀績效(landscape performance)」概念,他們透過LAF(景觀建築基金會)募集資金,針對過去獲獎的作品進行完整的評估,涵蓋環境、社會和經濟 3 個面向,了解這些案子的實際效益,而不是只停留在剛完工時的狀態。

而我們發現,在景觀大獎永續績效類的參賽作品中,有許多都是剛完工一兩年的案子,可能是業主希望曝光,或是設計團隊覺得值得參賽,但景觀並不是像產品一樣,做完就定型了,景觀的特性是需要時間成長,無論是植栽或空間使用模式,甚至對社會和經濟的影響,這些都需要時間來觀察。我們應該關注的是,這些空間在經過數年被利用之後,後續究竟衍生出什麼樣的效益?設計時的初衷是否真的實現?是否帶來了意想不到的效果?這些都需要時間驗證。

因此,永續績效類的參賽作品應該是完工後至少運作3年以上的案子,而不是剛完工的專案,否則就很難評估。今年投件的作品經過評估後發現都不符合標準,但有些不錯的案子我們就放到其他類別裡去評選。

我一直希望這類評估能在台灣能被重視,我們不是應該只重視工程完工,而是一個長時間地景調適變動的結果。作品也不是越多就越好,專業很蓬勃是一件事情,但重要的是我們到底對台灣的環境帶來什麼樣的影響?目前很多人對這個概念還不熟悉,所以我們需要更多的推廣,讓大家理解永續績效的重要性。

宇: 「永續」這個話題現在大家都朗朗上口,但也有可能變得口號化或表面化,所以我們會希望看到「永續性」這項價值與目標能夠在計畫中深化,並且以各種具開創性的方式來達到。景觀大獎提供了一個平台,就如同溝通傳播類,這兩個類別的納入讓這幾個面向的景觀價值有被浮現或被談論的機會。

Q:2024第十二屆台灣景觀大獎兩件特別獎的獨特之處?

娟: 我覺得這兩個特別獎真的還蠻特別的,像「總督府山林課宿舍群修復及活化再利用 × 0 km 山物所」這個案子,一開始我們很掙扎該怎麼評價,最後才決定頒給它特別獎。台灣有太多這種日式建築的再利用,到最後就是變成餐廳或者商店,建築本身的歷史價值卻沒有被凸顯,沒辦法回應這棟建築在台灣或發展歷史中的意義。但這個案子讓人能夠感受到它跟台灣林業的關聯,並非單純的資產活化、修好後租出去收租金,而是真正考慮到它的歷史脈絡,藉由它延續台灣林業的故事。

宇: 目前將老房子及設施加以整修並引入新的使用,像是文物館、餐廳、文創這類的,這個觀念大家都已經普遍接受及採納,而這類設施整建的規劃設計與工程技術水準也顯著提升了,那要怎麼從這個基礎再向前邁進,持續為舊有建築及環境設施場域的當代性給予新的詮釋,賦予新的目的、訴求和經營,這類具前導性的計畫是我一直非常希望能夠看到的。

娟: 另外還有「綠境之路‧淨零之初」這個案子,台灣那麼多的交通建設,過去高架橋下要嘛是三不管地帶,要嘛就是因為長期的維管困難而不盡人意,因而造成景觀空間被切割甚至是安全上的困擾。因此公路局就編了經費委託廠商,試圖在橋下這樣缺水源、光照條件差的地方實驗操作低維管的綠化,像這樣在難以維管的空間嘗試做一些實驗性的事情,很有實證精神,很值得鼓勵。

Q:目前台灣景觀設計的產業發展是否仍面臨什麼樣的挑戰?

娟: 台灣的景觀專業發展超過 40 年,但整體環境品質仍有提升的空間,核心問題在於大眾對「景觀意識」的缺乏,甚至可能大家也不知道什麼叫景觀,因為經濟發展還是政府的優先目標,讓許多環境價值較少被討論和重視。當設計者的理想與大眾的期待有落差時,設計往往會被現實妥協,甚至淪為形式上的工程。

不管是對美感或是對環境的關注、生活的態度,這些都不是短期就能培養的,環境品質的改善更是長期的工程。因此,我們現在所做的還是紮根的過程,如果能讓更多優秀的景觀作品被看到、被認可,未來的世代在更高品質的環境中成長,他們對環境的要求自然會提升,進而帶動整體的設計與政策進步。否則,設計再好,沒有大眾的需求和支持,終究只是「曲高和寡」,難以真正實踐。我們也確實需要加快腳步,尤其全球氣候變遷的挑戰已經迫在眉睫,我們必須正視問題,需要政府、民眾、專業者共同努力,才能導向人與自然的永續性。

Q:最後,請老師給予《道地》的讀者、景觀專業從業人員們一些建議與鼓勵。

宇: 我想引述我寫的一本書《Reading the Five Dimensions of the Landscape:閱讀地景的五個維度》書中所提到的,我認為景觀專業者應該培養及具備 3 種特質——像工程師、哲學家和藝術家。

首先,景觀建築專業是一個實踐性的行業,不是紙上談兵,而是要真正落地執行,所以需要像工程師的求真、求精準,確保方案構想能夠實際被落實。其次,這個領域經常涉及非常根本的環境價值議題,而這些價值在不同時代以及從不同社會文化角度會浮現其衝突性,這時候就需要像哲學家一樣思考,去權衡、釐清,並找到最合適的方向。而且這個價值不應該只是片面的,而是能夠長久影響環境與社會的。最後,除了功能性,景觀還需要美感和創意。我們的環境不能只是機械式的滿足使用需求,而應該帶來美感與啟發,這就需要像藝術家一樣,對美和創意有所追求。

關鍵字:台灣景觀大獎、王光宇、王秀娟、中華民國景觀學會、永續