採訪|巫芷玲(道地新傳媒採訪編輯)、陳子婷(道地新傳媒專案經理)

撰文|巫芷玲

2024 第十二屆台灣景觀大獎中,共有 3 件作品榮獲傑出獎,其中來自環境規劃類的「嘉義市西區大發展整體策略規劃案」一案,是為應對城市競爭、高齡化浪潮與城市擴張需求,嘉義市所推動的新市區建設計畫,透過整合規劃地方的「風、水、綠」,營造具氣候調適力、低碳永續的健康生活環境。道地專訪該案主要規劃設計單位「貳本規劃設計顧問股份有限公司」建築師徐佳鴻,探討如何從多角度切入都市規劃與設計,並從嘉義的原有特質中發展出城市競爭力。

「西區大發展」指的是嘉義市鐵路以西至縣市交界所圍區域約 1227 公頃的計畫範圍,其中以 2 塊區段徵收地區為重點規劃區:一處是北港路兩側,鄰近串接高鐵的高鐵大道,結合輕軌建設計畫以大眾運輸導向為發展主軸,期望打造產業發展的基地。另一處則為嘉北車站周邊,打造全民共榮的新生活圈,徐佳鴻表示,希望讓嘉義市成為一個更好的「服務中心」,意思是民眾能夠在這裡遊玩、讀書、獲得醫療或養老,在機能完備的基礎上,生活在這裡能有像是度假的感覺。

河川帶來的好處#1:讓風有路可走,減緩熱島效應

嘉義市在風土上有不少良好條件,除了位在北回歸線擁有充足日照,更由八掌溪與牛稠溪所環抱,2 處重點規劃區就都各自擁有一條排水(北排水、中央排水),因此,在規劃上盡可能發揮城市緊鄰排水所帶來的優勢。

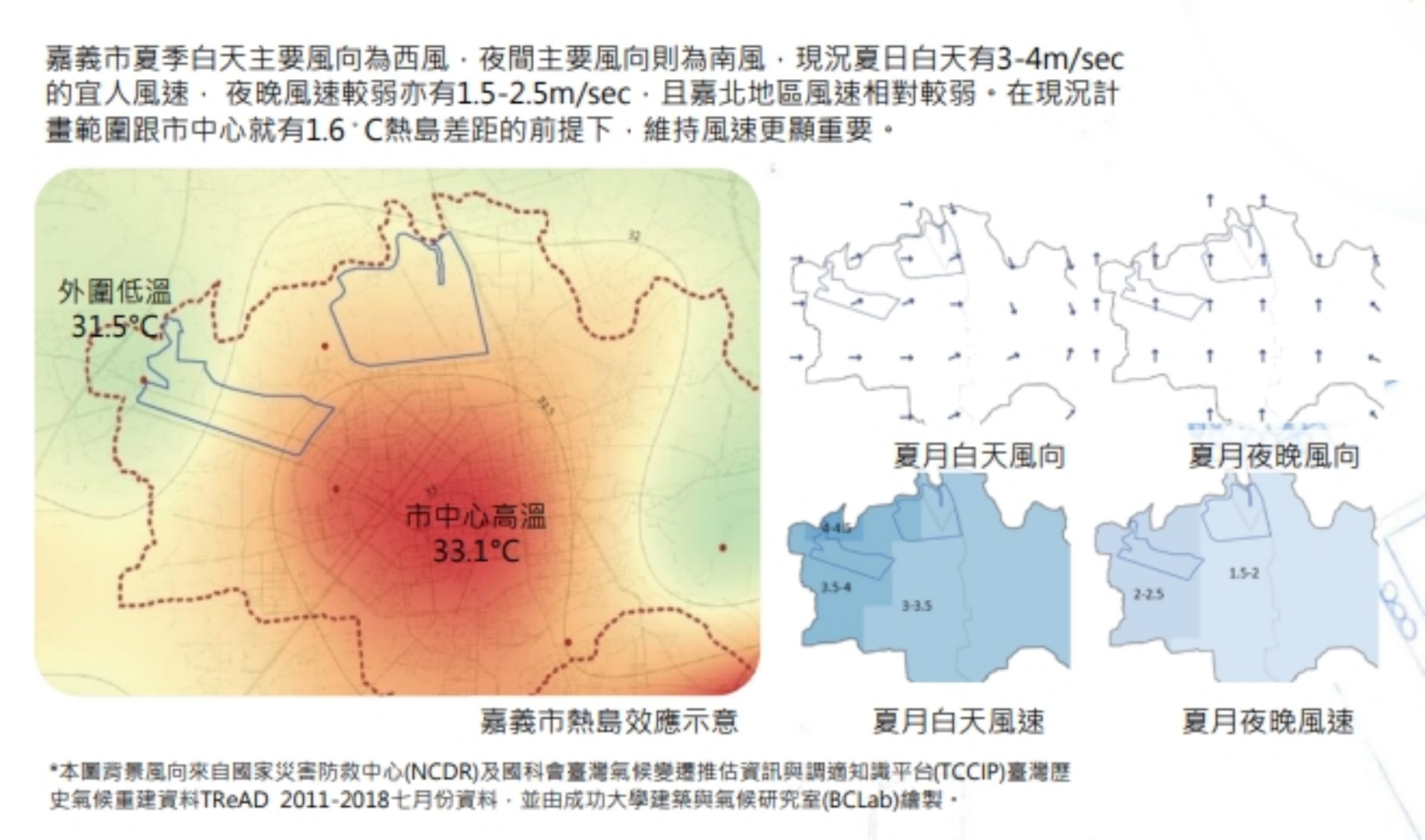

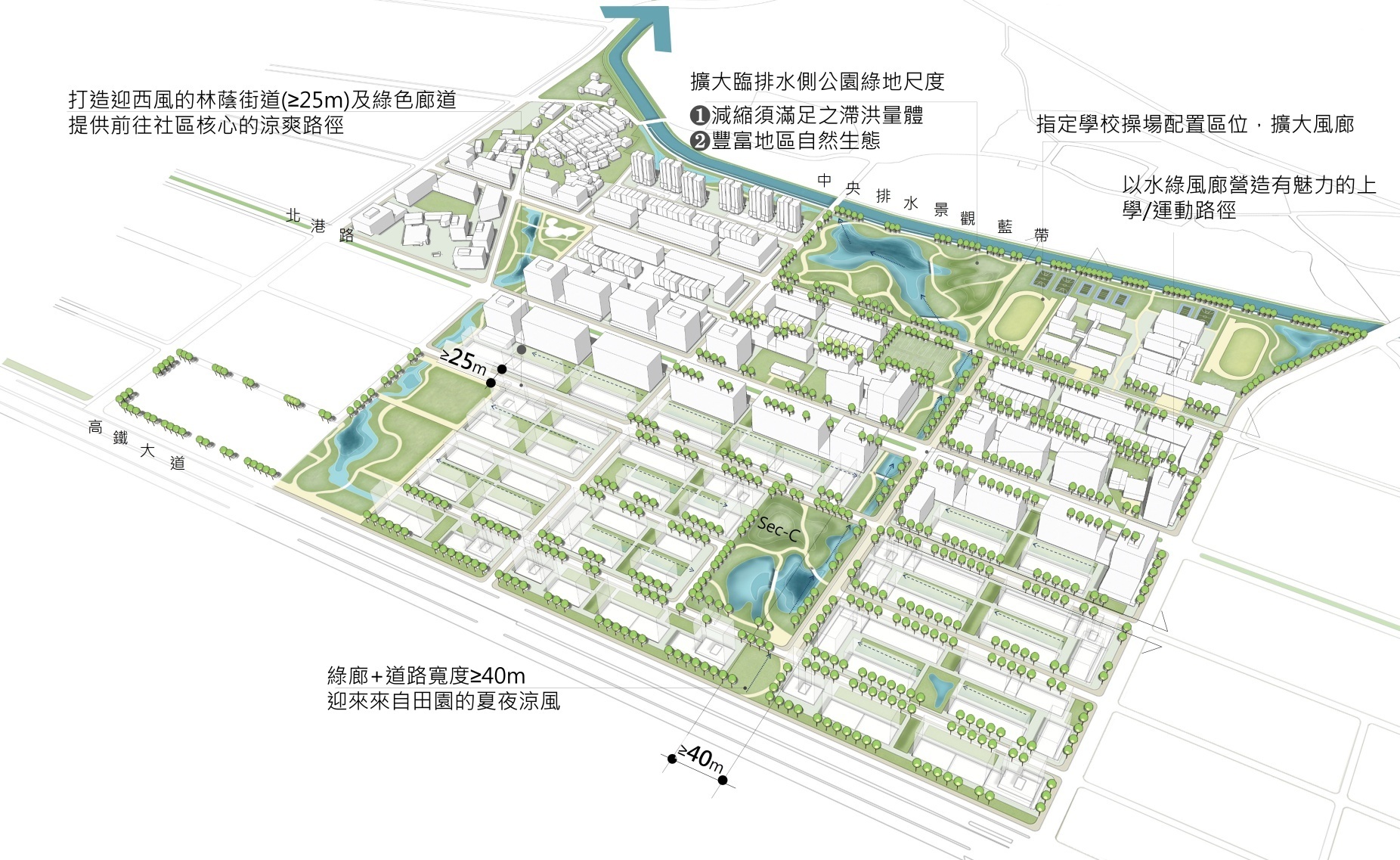

首先,城市發展無法忽視熱島效應,而同一環境在風速 0 及 1.5m/sec 的差異下,體感溫度有機會差到 2.9˚C,因此維持空氣流通就是微尺度環境降溫的關鍵對策。這兩條排水的主要排水方向與嘉義市的常年風向一致,較易引風入城、維持風的流動,規劃上再沿著河川治理線配置公園、學校(操場)以加大冷島面積,並拉開臨水岸高樓的棟距,擴大風流動的路徑,帶走建築物白天蓄積的熱能,創造涼爽而宜居的環境。透過營造有風、降溫的減碳環境,直接使得民眾更有意願步行或走路出門,就能間接實現「淨零碳排」的願景。

河川帶來的好處#2:優化滯洪公園的設計條件

一般慣用的滯洪型態為乾式設計(平常是乾的,只有下大雨時才會儲水),例如具滯洪功能的公園,但因仍是「滯洪功能優先」,滯洪需求往往占公園面積達 70% 以上,真正能拿來規劃公園的可能只有整體面積的 20%、30%,大幅影響其實用性,使公園的使用效益被壓縮,徐佳鴻不禁思考:「為了應對一年之中數天的風險,我們把公園的使用面積變小,這件事是聰明的嗎?」歷經多次討論,再次發揮河川的優勢,透過將具有滯洪功能的公園綠地配置於排水側,如此一來,滯洪量不會被市區下水道的容受度所束縛,藉此降低滯洪需求體積,將空間留給公園,功能面積可從 20% 提升至 60%,大大提升公園設計的彈性。此外,以綜合性的考量規劃好公園綠地,讓民眾在家附近就能達到假日休閒的目的,且不需開車走路就能到,如此一來也能達到減碳的效果。

讓雨水成為提升生活環境的加值資源

除了優化滯洪公園,此規劃案同時提出使用「水資源管理」的角度來思考滯洪空間,也就是不只是防洪,而是把水當成一種資源來運用。例如雨撲滿(常見的做法如透水鋪面、地下儲水槽),讓雨水滲進地底、慢慢釋放或再利用;又或是開放式生態滯洪池,也就是長期有水、自然型的滯洪池,是結合生態、植物、濕地功能的開放空間,不僅能儲水,也有景觀、生態、降溫的效果。

「我們在思考如何讓天上掉下來的水可以留在這塊基地裡面,對這個環境產生幫助。」雖然將雨水以水資源的方式管理也需要相對應的維管機制,但是面對極端氣候,讓水留在基地久一點,有助於都市降溫,改善熱島效應,也能夠灌溉綠地,進一步吸引鳥類、昆蟲發展生態多樣性。整體而言,滯洪不再只是應付災害,從「被動防洪」轉向「主動活化水資源」的規劃觀點,讓水成為使城市更宜居的資源;同時貳本亦和工務處進行協商,讓社會住宅用地 、濱水商業區、停車場等大於 2 公頃的基地需自行負擔滯洪設施,並採開放式設計,擴大計畫範圍內有水蒸散、涵養綠地的環境。

車行與綠色慢行並重的流通系統

徐佳鴻點出,緊鄰城市的聯外道路(台 1 線、高鐵大道)也是嘉義的優勢,加上嘉義市目前正發展未來能夠紓解市區穿越性車流的「三橫三縱三環新路網」,透過適當規劃讓鄰近大眾運輸系統的優勢發揮到最大。「我們不能夠讓人家覺得我們離高鐵很遠。」徐佳鴻強調維持與高鐵緊密關係的重要性,並透過跨局處溝通,突破以往「有路就要通」的思維,改以最少化高鐵大道的開口,以維持車速,強化車行效率。而進到居民生活巷弄尺度的道路,也並非條條都得開發成大路才是好設計,針對流通量來思考每一條路開發的大小與銜接方式,藉此能有更多的空間可以融進公園綠地,營造宜人街區環境。

此外,整體道路系統均在規劃初期即全面納入步行網路設計,確保適合全齡族群、友善且低碳的人行空間,透過植樹打造綠色頂蓋遮蔭,以 5 至 6 公尺的樹距配置行道樹,或進一步結合私人基地營造雙排樹的環境,就有機會形成連續樹冠頂蓋系統達 81% 的人行及自行車道空間,有效提升行走與騎乘的舒適度,進一步鼓勵市民選擇綠色運輸方式出行。

水綠降溫+綠色運輸=淨零碳排

在推動生活便利與提升市民福祉的前提下,嘉義市「西區大發展」一案從交通規劃、環境設計到日常使用層面,皆力求全面實踐淨零碳排的理念,讓永續不只是目標,而是能真正融入市民日常生活的具體行動。

「很謝謝評審,他有說我們對這塊土地很負責任,我們確實在一次又一次的過程中想要把它整合到最好,我覺得這一份心意是很重要的,因為土地真的很稀缺。」徐佳鴻表示,從街廓深度的測量到景觀設計,都是由很多不同的專業者所疊加出來,共同將空間處理的更有韻律,才能照顧每塊土地開發的價值。

「第十二屆台灣景觀大獎——跨域共築景觀新風景」完整報導

[1] 2024 第十二屆台灣景觀大獎傑出獎僅 3 件!專訪評審委員解析評選關鍵

[2] 風走得進、水留得住,從「西區大發展」策略規劃案看見低碳韌性的未來嘉義新市區——專訪貳本規劃建築師徐佳鴻

關鍵字:嘉義、貳本規劃、淨零碳排、熱島效應、北港路、嘉北車站