口述:Luis Echeverría (General Manager, Bamboo U)

採訪:陳子婷、陳可瀚

編輯:陳子婷

當地球負擔逐漸沉重,永續建築是否能為未來開闢出另一條出路?

在峇里島,與自然共生並非流行概念,而是一種深植人心的生活哲學。也因為這樣的文化氛圍,島上發展出一條完整的竹建築產業鏈,從竹材供應、加工廠 Bamboo Pure、建築事務所 IBUKU,到精品飯店 Bambu Indah、住宅群 Green Village、教育機構 Green School,再到肩負國際教育與推廣的 Bamboo U,各自扮演著永續體系中不可或缺的角色。

此次專訪,我們邀請來自墨西哥、現任 Bamboo U 總經理的建築師 Luis Echeverría,談談他如何從鋼筋水泥走向竹構世界,也分享今年在台灣陽明交通大學與台灣竹會合作辦理竹建築工作坊的觀察與反思,巴里島與台灣兩座島嶼之間的材料、工藝與思維差異。

從鋼筋水泥轉而接觸竹建築的轉變

原是墨西哥專職的混凝土建築師與結構工程師Luis,事業發展順利。然而,對環境影響的憂慮使他開始反思建築本質。直到踏上峇里島,親眼目睹 Green School 所搭建的竹橋與校舍,讓他的建築觀徹底翻轉。「我當時被點醒,開始思考我們對材料與結構的理解是否合理。」

這份啟發,也促使他參加 Bamboo U 在峇厘島所開設的Bamboo Creative Bali工作坊課程,從一座竹製廁所開始,逐步發展親手實踐竹建築。帶著這些工作坊所學習的養分,甚至接下了墨西哥四季酒店以竹構設計的新度假村,完成他職涯中最具挑戰性的建案之一。幾年後,他正式加入 Bamboo U 團隊,搬到峇里島,投身永續建築教育。

在文化與自然之間,建立連結的媒介

在峇里島,竹子不僅只是建築材料,它深深紮根於在地的生活、文化與宗教儀式之中。Luis 認為,竹建築不僅讓人重新體驗與自然的連結,更成為人與人之間交流的媒介。與自然為伍的峇里島人,向來崇尚順應自然的生活方式,這份敬畏自然的精神,也深刻體現在建築文化之中。正如 Luis 所提及,峇里島部分地區設有明確的建築高度限制,規定建築不得超過 20 公尺,約為六至七層樓高,亦是當地常見的一顆成熟椰子樹的高度。這不僅是技術或法規的規範,更是文化上的選擇。這樣的天際線設計,反映出當地居民對自然環境的尊重與謙卑之心。他們相信建築不該凌駕於自然之上,而應與山林、海洋、風土共存共生。這份源於傳統信仰與生活哲學的價值觀,也逐漸形塑出峇里島獨特的建築語彙與生活美學。

竹子:具備再生性與韌性的未來材料

在實際應用上,竹構建築展現出優異的環境適應性。以峇里島為例,這裡面臨氣候變遷帶來的極端天候、強降雨與地震等挑戰,而竹子本身的韌性與彈性正是其優勢,得以在地震中常能保持結構穩定。相較之下,傳統混凝土建築反而更容易崩塌;在颱風多發地區,竹屋也能展現良好的抗風能力。看見竹材的韌性但對於竹材在國際間的困境,Luis 坦承的說:「我希望未來各國政府能更開放地看待竹子,承認它作為正式建材的合法地位。」歐洲等地對於竹材的使用仍有嚴格法規,要證明其安全性與結構強度,門檻頗高。」然而在印尼、墨西哥、哥倫比亞與菲律賓等國,由於法規相對彈性,反而成為推動竹建築發展的試驗場域。

也因這些事實逐漸引起政府與學術機構的重視,世界各地開始設立實驗室,進行竹材結構性能的科學測試,為推動其正式納入建築法規奠定基礎。歐洲目前更積極研發「層壓竹材」(Laminated Bamboo),希望能與木材市場並駕齊驅。同時,愈來愈多模組化、預製化的竹建築原型陸續誕生,降低了施工門檻,讓當地社群也能透過簡單工具自行搭建安全而美觀的居所。這樣的趨勢不僅是技術的進步,更是對永續未來的一種回應。

竹子被稱為「有生命的材料」,其再生性強、韌性佳,若經正確處理與設計,建築壽命可達 50 年以上。Luis 提到:「我們強調設計即保存(preservation by design),例如建築要離地、設有大屋簷遮雨防曬、並上防護塗層。」此外,全球也逐步進行科學化的測試與應用,如歐洲開發層壓竹材、亞洲推動模組化竹建築,逐步讓竹子成為更正式的建材。

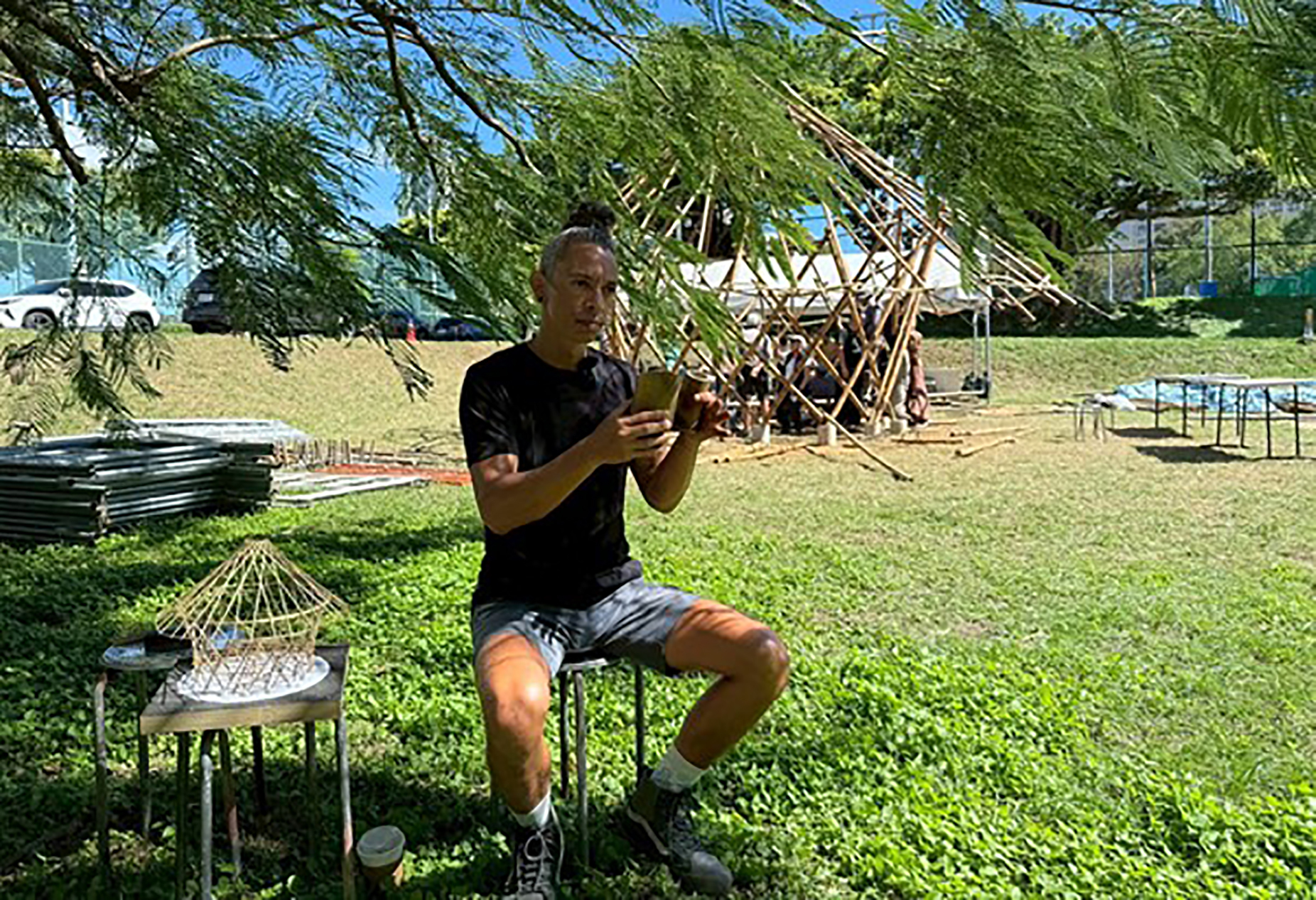

峇里島的竹構思維,走進台灣校園

「模組化住宅與可負擔住宅是一個當今氣候變遷底下迫切的需求,因此我們希望能創造一個原型建築,讓任何人都可能搭建的建築原型,使用你所在國家可取得的材料與竹種。」2025 年 11 月,Bamboo U 首次與台灣竹會合作,於陽明交通大學舉辦為期五天的竹建築工作坊。Luis 帶領學員們建造這座小單元型的臨時性建築名為「Yurt(蒙古包)」,採用螺旋與圓形的空間語彙,以「互持結構(reciprocal structure)」為核心:每一根竹柱既支撐他人,也被他人支撐,展現出竹構建築在結構上的巧妙與穩定。

整體建築以 16 個地基為圓心展開,筆直的竹柱依不同角度傾斜與扭轉,堆疊出層層三角與菱形結構。透過設計與組裝,營造出類似漩渦的動態感,並設置上下兩個壓縮環(compression ring)來導引與平均施力,形成穩固的支撐系統。這座建築全程採用台灣在地竹材,並以簡易工具完成建構,過程中也促成國際工藝與在地材料的深度融合。

台灣與峇里島的建構文化差異

這次在台灣的經驗,也讓 Luis 對比出兩地在工藝與建築實踐上的鮮明差異。他觀察到,台灣工匠對於細節與精度極為講究,從測量工具到接合工序,都展現高度專業性。「在峇里島,我們只需要一把電鑽、一支鋸子、一把錘子,水準測量靠水管、角度計算用最簡單的數學推估,幾乎還保留著十年前的手作傳統。」

而台灣現場所展現的工藝精神,讓他深感敬佩,也看見知識交流的另一種可能,工具與材料之間,不只是技術,也是文化的語言。

材料的差異,設計的再思考

Luis 也談到台灣與峇里島在竹種上的差異。台灣常用麻竹(Makino bamboo)與孟宗竹(Moso bamboo),粗壯、節距大,適合大型結構;峇里島則多用熱帶品種如龍竹(Dendrocalamus asper)與長枝竹(Gigantochloa apus),雖形態不同,卻各自擁有適應在地氣候與文化的建築特性。設計必須從材料出發,「設計不能只是從圖面想像,更要理解當地材料的強度與限制。」這也意味著必須保持開放的思維,擁抱混合、試驗與學習。

借鏡峇厘島竹產業的技術

竹子被稱為「有生命的材料」,其再生性強、韌性佳。 Luis 提到峇厘島的竹產業有一整套完整的SOP避免竹材料的腐壞,更可讓竹建築壽命達 50 年以上。在保全竹材料的保護工程上更以詼諧的方式戴帽子、穿外套、穿鞋子方式比擬:「我們強調設計即保存(preservation by design),例如建築要離地防潮、設有大屋簷遮雨防曬、並上防護塗層。」此外,全球也逐步進行科學化的測試與應用,如歐洲開發層壓竹材、亞洲推動模組化竹建築,逐步讓竹子成為更正式的建材。

對未來的想像:讓竹構更進一步

展望未來,Luis 與 Bamboo U 團隊計畫設立「竹構研究實驗室」,進一步推動模組化住宅、自然建材混合應用、與科技工具(如 AI 與數位設計)結合的實驗。目標不僅是推廣竹建築技術,更是讓這份來自自然的智慧,成為全球永續行動的一部分。

「我們希望 Bamboo U 成為一個知識與實作的共享平台,讓世界重新想像建築,重新連結自然。」——Luis Echeverría

延伸閱讀:https://www.youtube.com/watch?v=UDgFHx5n5Ik