文:劉長青(台灣河溪網協會研究員)

圖:經典工程顧問有限公司

由台北市政府工務局水利工程處推動的「景美溪與指南溪匯流口護岸再造工程」,榮獲第一屆「台灣河川希望工程獎」環境營造類「特優獎」。

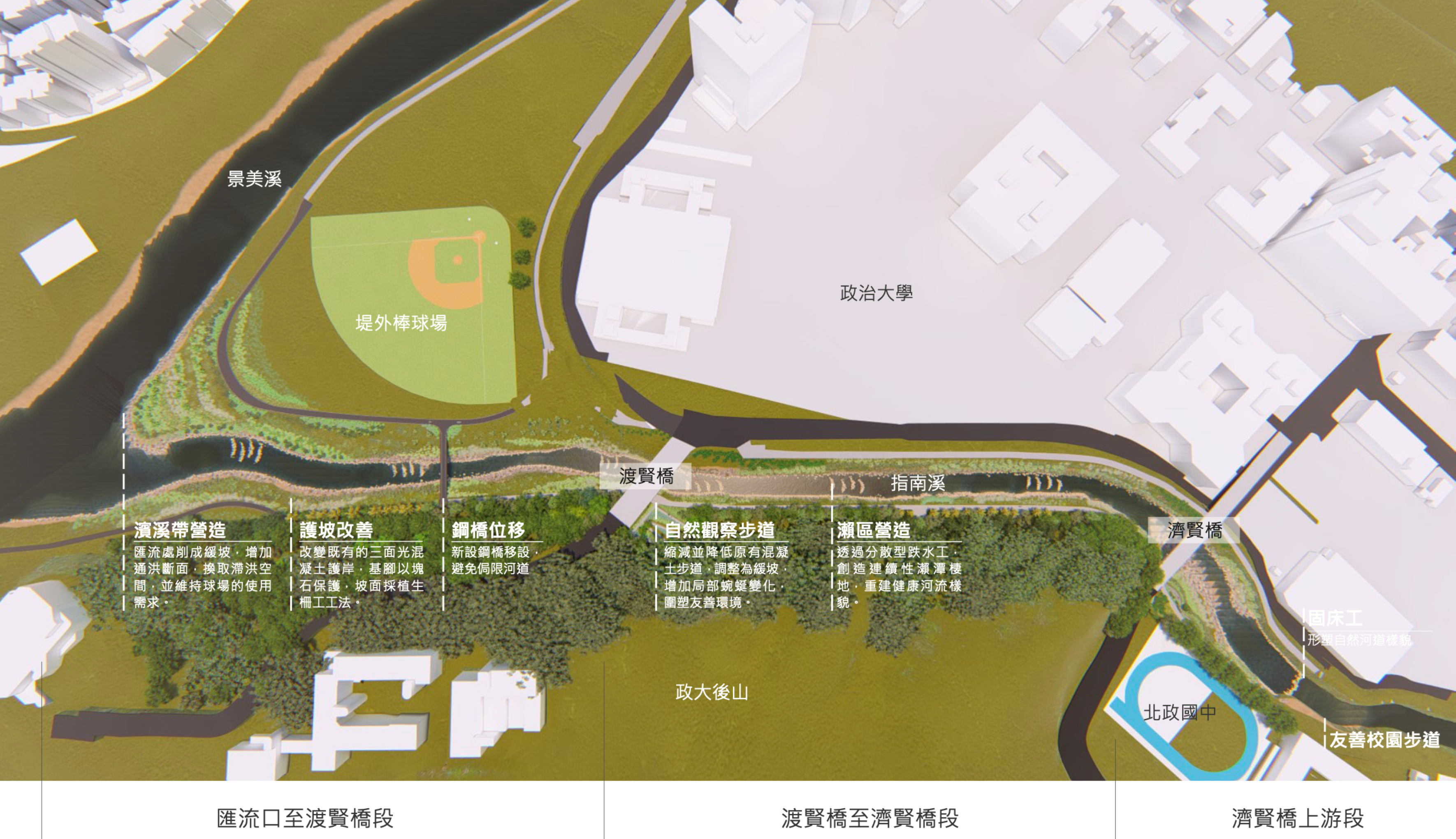

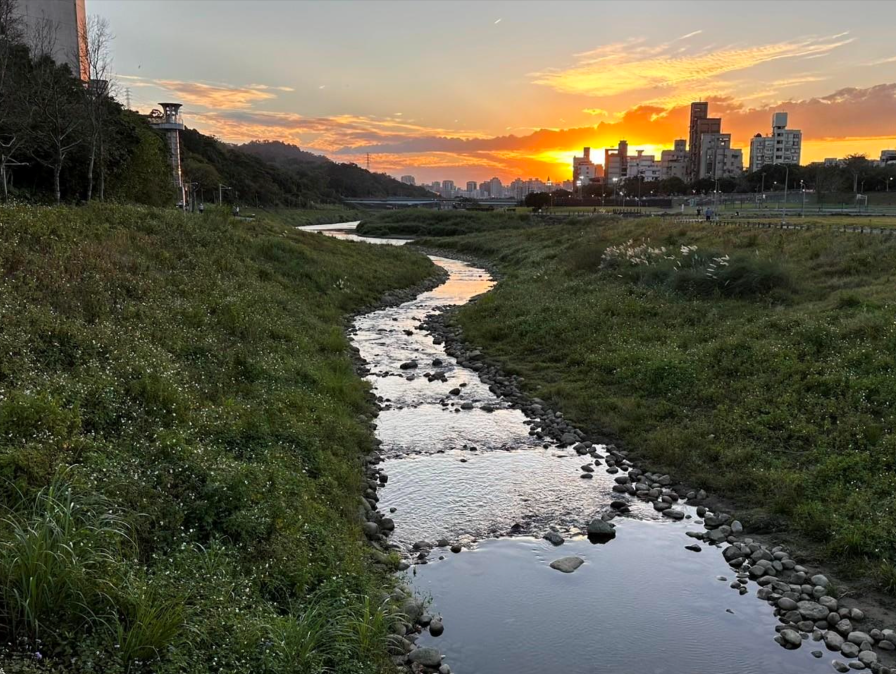

指南溪位於城市與山林的交界地帶,水質條件良好,周邊仍保有次生林,並設有登山步道,具備豐富的自然潛力。然而,過去的河川治理將其改造為功能單一的三面光混凝土排水渠道,導致溪流失去了原有的自然河相與生態功能。河床與護岸皆為不透水結構,缺乏多樣化的棲地型態,不僅無法支持水生昆蟲與魚類的繁衍,垂直陡峭的混凝土護岸,也阻礙了生物橫向移動與濱溪帶生長,同時也限制了人與溪流的接觸,使這條城市溪流不僅失去了自然生命力,也難以融入市民的日常生活之中。

本計畫試圖翻轉傳統都市河川治理的思維,設計團隊提出:「都市不該只有防洪標準,也要有河川的生命空間。」透過河相調整、護岸鬆綁、材料循環與在地營造,不僅讓水重新融入地景之中,更讓人與水再次建立連結。評審指出,指南溪作為一條典型都市型溪流,本案在強化通洪功能的同時,也成功營造出更自然、親水的休憩環境,展現都市溪流不必受限於「三面光」的命運。整體規劃與設計細膩,兼顧生態復育與社會功能,為未來都市溪流永續治理樹立了寶貴典範。

眾人集思,凝聚河川生活願景與共識

在進入實質規劃設計之前,計畫團隊特別重視在地參與與公民對話,透過「在地願景」、「對策研擬」、「方案形塑」三階段的工作坊,逐步引導居民深入理解河川生態環境,並共同討論空間改善方向與未來行動。

第一階段的「在地願景工作坊」,從指認問體與現地交流出發,凝聚居民對於河川生活經驗與願景的集體共識,包含「原生生物多樣性」、「親水安全空間」、「人與自然共存的環境」等多元面向。第二階段「對策研擬工作坊」則聚焦於空間改造與活動策略的具體構想,例如縮減步道寬度、營造緩坡、推動地方導覽與鼓勵公民參與,藉以強化空間的多功能性與社區參與感。最終的「方案形塑工作坊」整合前兩階段的討論成果,透過「溪流環境走踏」與「河道模擬改造」進行實地構想,並彙整居民期盼的公共活動,如環境導覽、課程、農事體驗、共學與市集等,做整體評估規劃。

三場工作坊最終歸納出三大設計方向:「河相復育」、「提升生物多樣性」與「環境分區管理」,作為短、中、長期整體環境營造的策略架構。其中以「河相復育」為設計核心,提出一套尊重自然地形、善用河川自身營力的改善方案。然而,不同河段面臨不同的地形限制與使用壓力,也因此對應出多樣化的改造策略及設計方案。

整體而言,本案的規劃設計過程秉持由下而上的參與原則,深度結合居民的生活經驗與在地知識,使工程設計更貼近使用者實際需求,讓都市溪流不再只是單一的排水設施,而是轉化為市民可以共同守護、共享生活的公共場域。

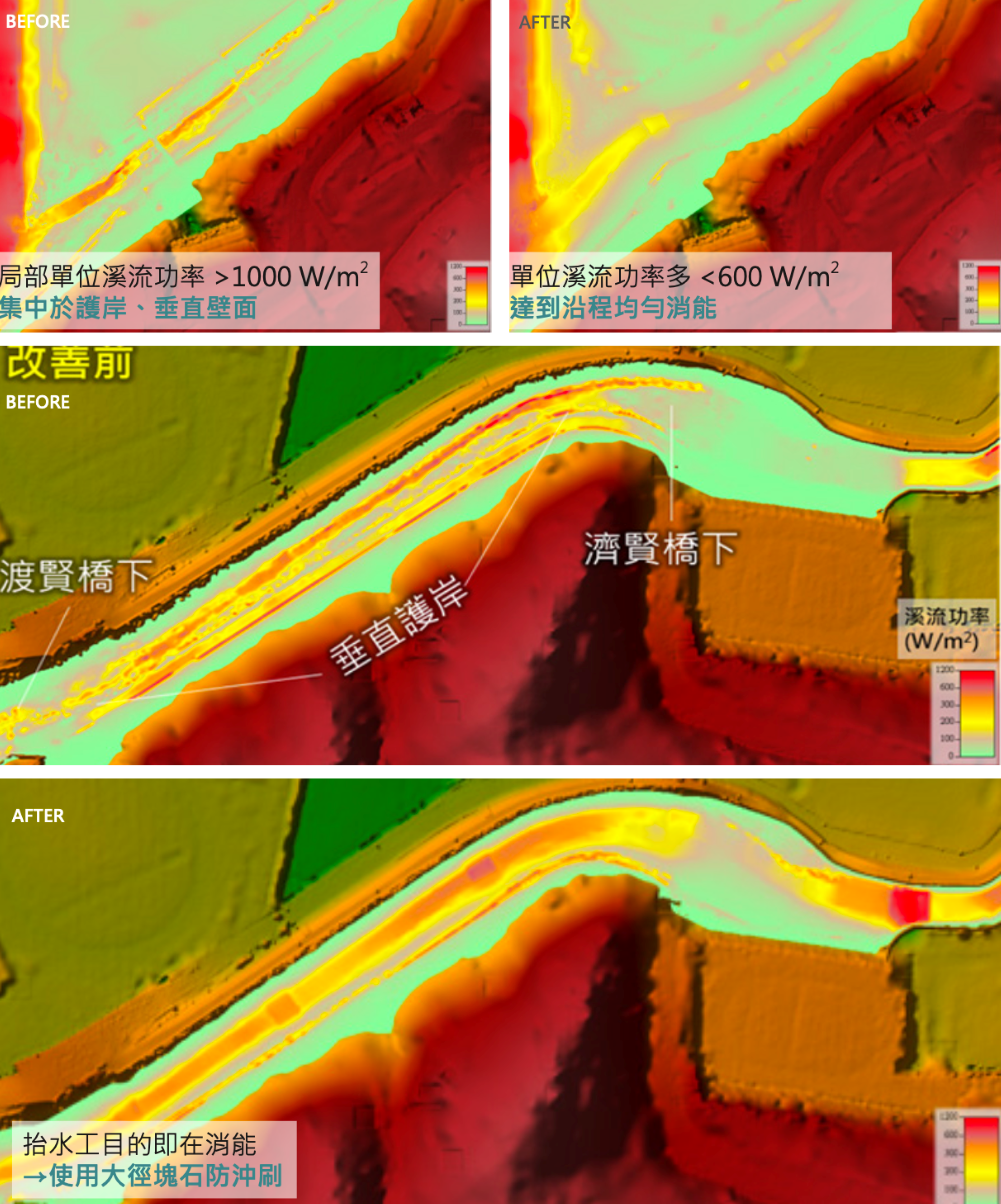

削高灘、護岸緩坡化,恢復河川橫向連結性

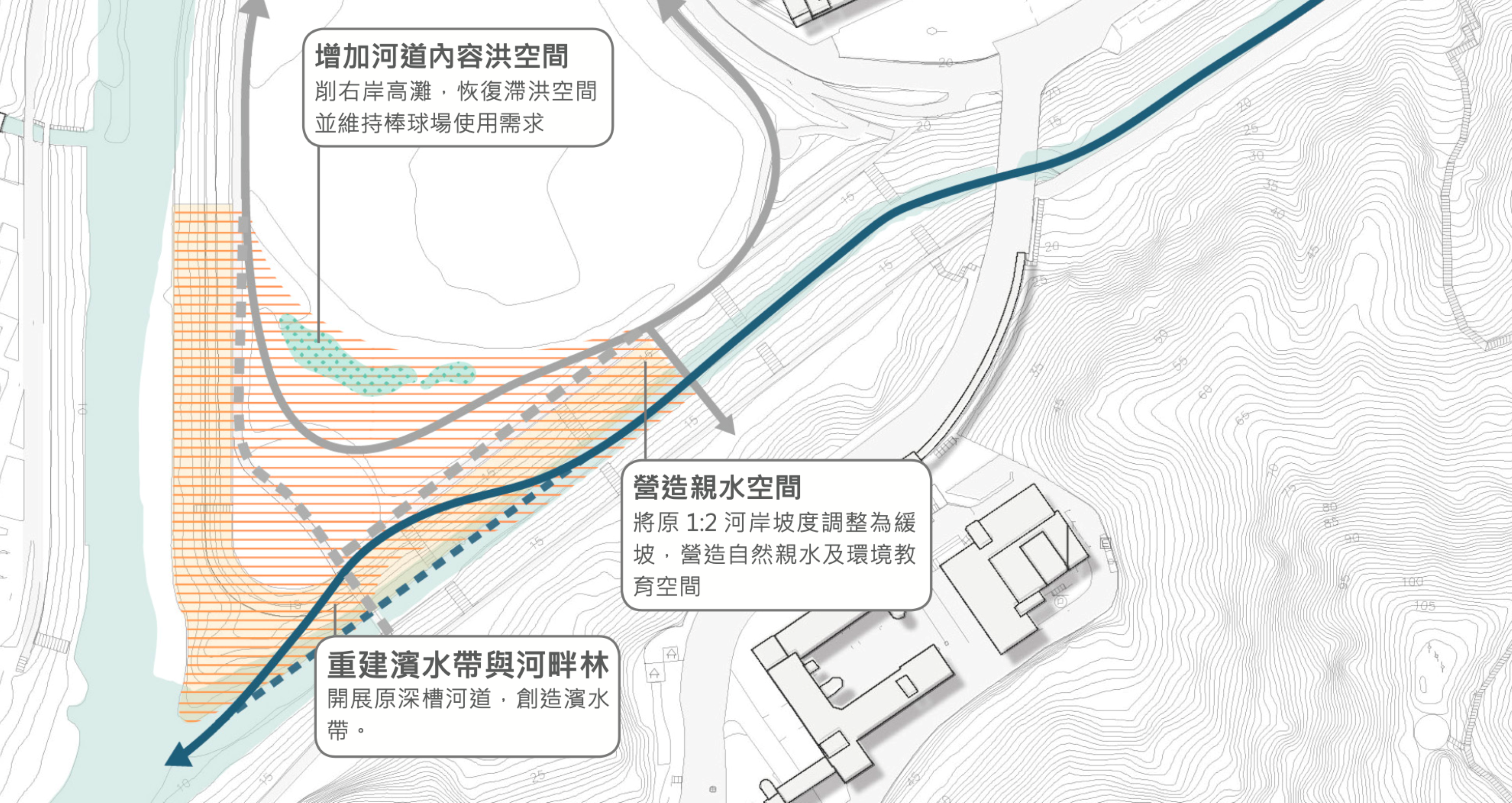

計劃範圍下游右岸之棒球場,過去為爭取更多使用面積,曾整地填高灘地,卻因此減少洪水來時的滯洪空間。因此,設計團隊透過二維水理模擬分析,評估改善後的水位變化、河流功率與流速分布,並依據模擬結果不斷修正設計方案,確保各項調整達成預期效果。最終決定削除指南溪右岸、棒球場外側部分草地,以重新建立溪流與陸域間的橫向連結,並有效提升洪水期間的調節能力。削灘所得之粗料將投回河道深槽,作為填高河床的料源。

在改善洪水調節功能的同時,設計亦兼顧使用空間的延續性,確保棒球場及河濱自行車道在多數時間內仍可正常使用。此外,透過削坡重塑地形,營造成新的濱溪帶與河畔林,有效促進水域與陸域之間的生態連結,讓此區段兼具防洪、休憩與生態功能。

模擬結果顯示,透過削高灘與填河槽等措施,河道形態已獲得明顯改善。當原本的深槽被填高後,水位得以上升,不再侷限於狹窄河槽中流動;而削灘後的地形則使洪水期間的水位能自然溢淹至灘地,進一步營造洪水位與常水位之間的濱溪帶,有助於生態空間的多樣化。

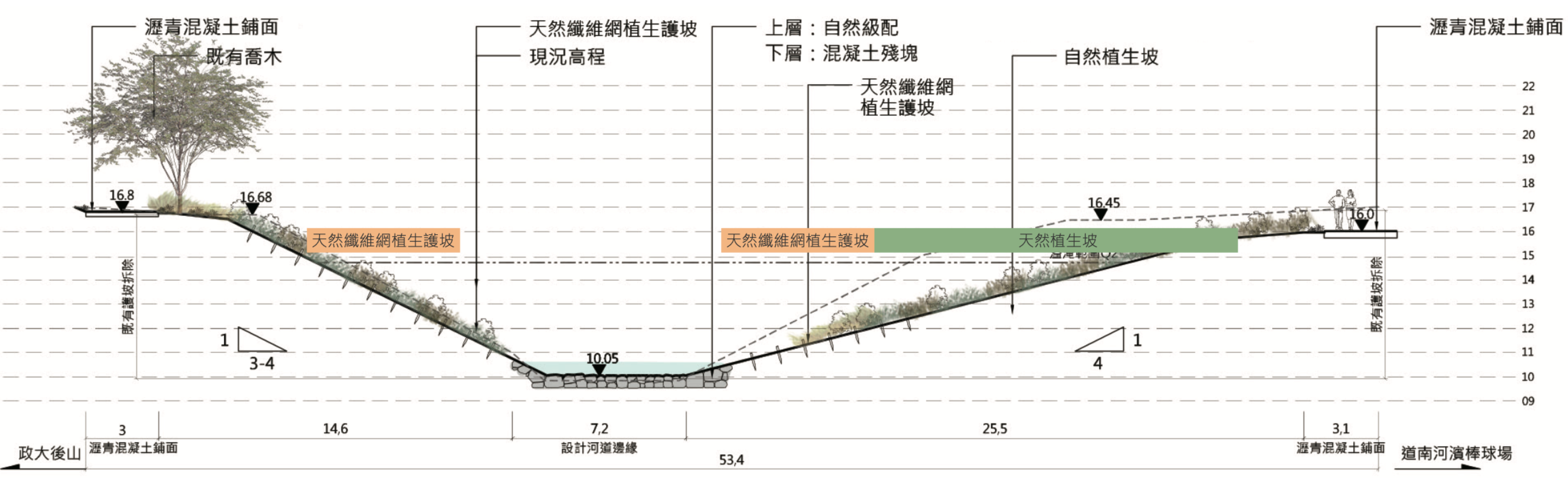

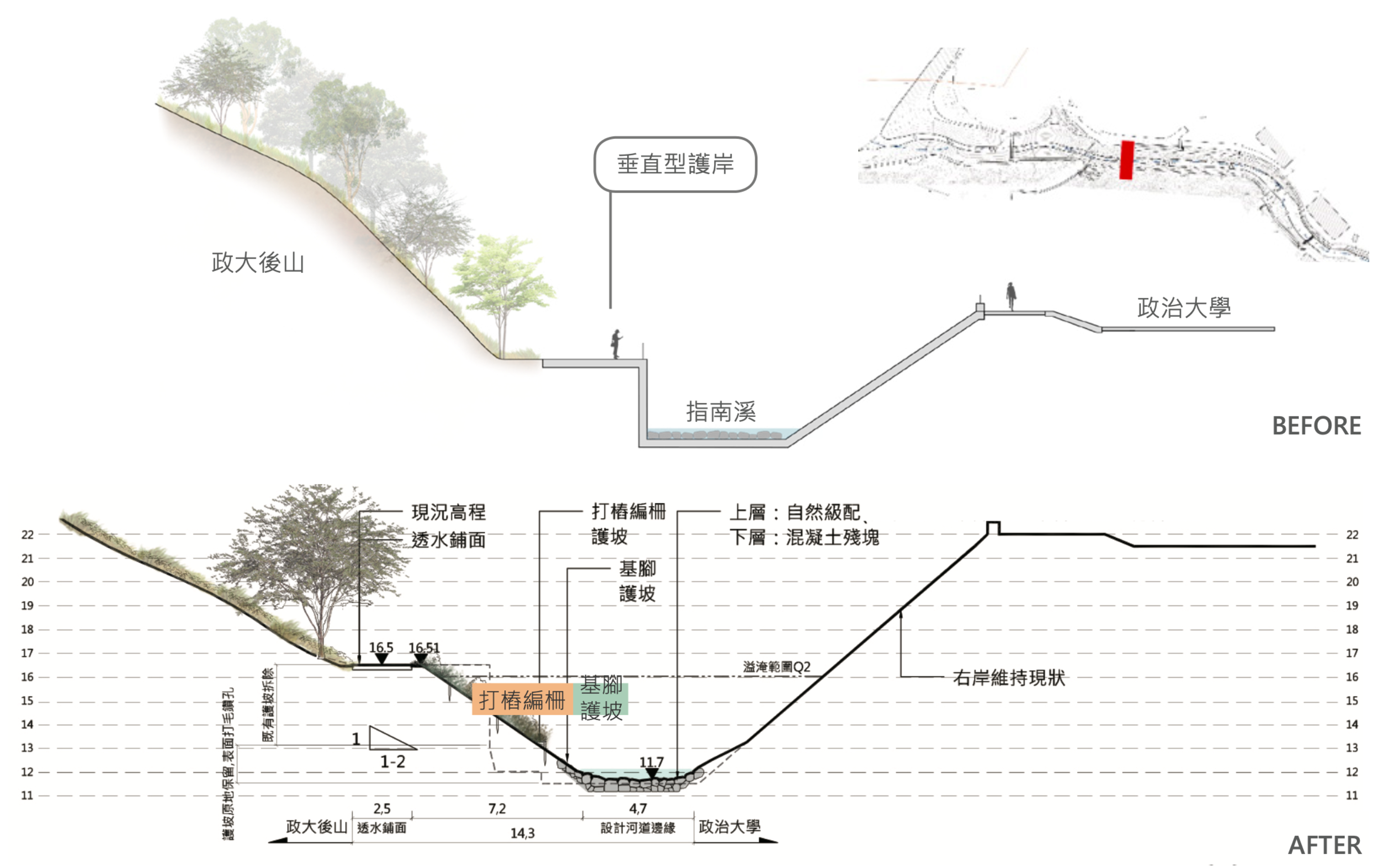

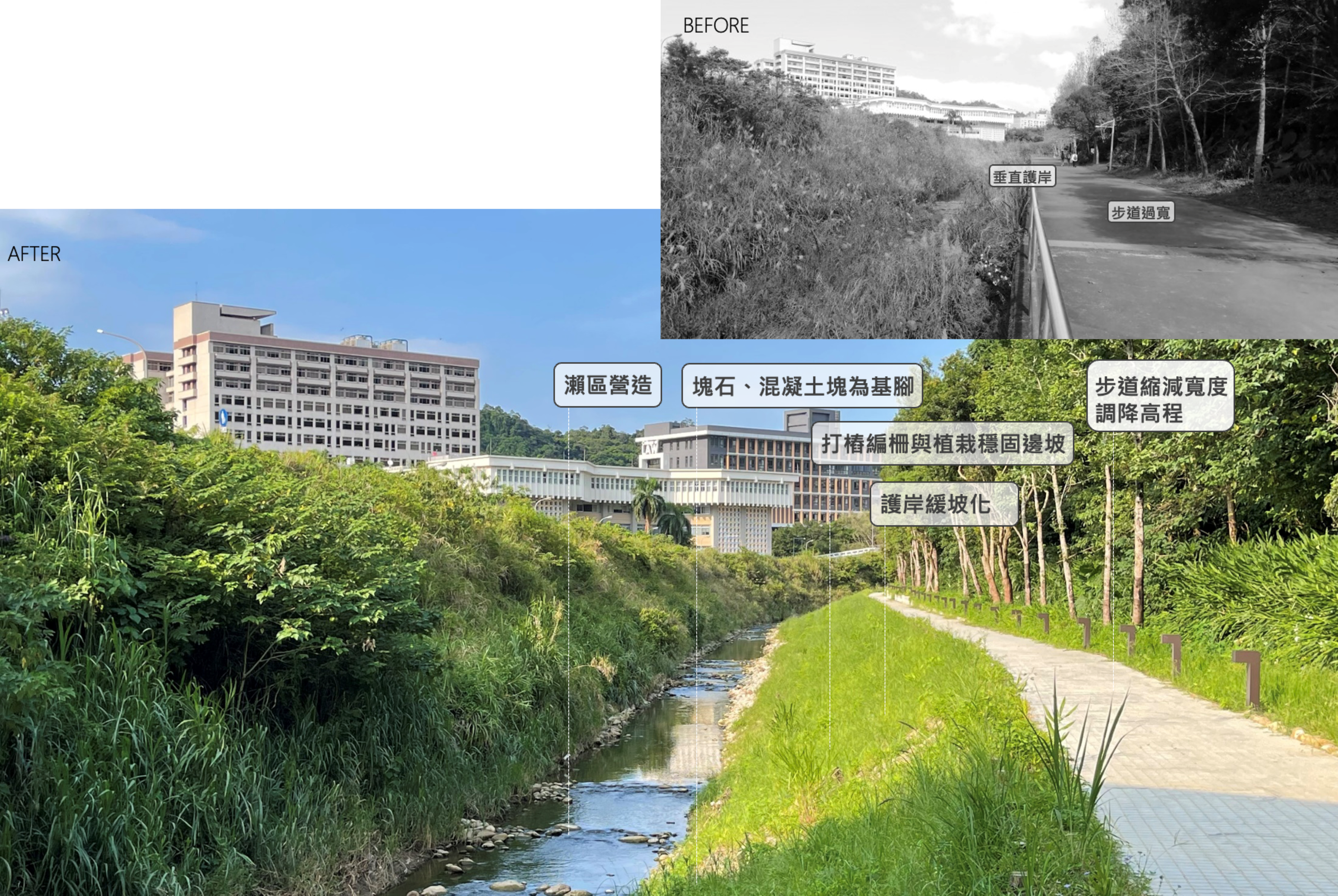

此外,計畫範圍內的河道兩岸護岸多為坡度小於1:1的結構,不利於生物橫向移動,也限制了濱溪帶植生的發展。為改善此一情況,本計畫優先拆除左岸原有的混凝土護岸,並將原本5公尺寬的步道縮減至2.5至3公尺,將空間還給河道,擴大河道斷面以利營造緩坡與綠帶空間。緩坡上方則採用天然纖維網、麻布、竹片與捆枝等材料製作打樁編柵,並輔以自然植生,種植多達36種植物,其中包括水麻、黃荊、月桃、冇骨消等原生植物,藉由豐富的植群層次,讓坡面逐步發展成能抵抗一定水流剪力的結構體,實現兼顧生態與安全的設計目標。

模擬結果也顯示透過河岸粗糙化處理,過去由光滑護岸與垂直結構所造成的高能區不再存在,河流流心也得以重新擺正,不再緊貼護岸單側流動,從而降低局部掏蝕風險。搭配在河道中設置的塊石石組,可有效分散水流能量,不僅提升河道穩定性,也為水生生物創造出多樣化的棲地條件。

拆除河底混凝土,恢復河川垂直連結性,改善水文循環

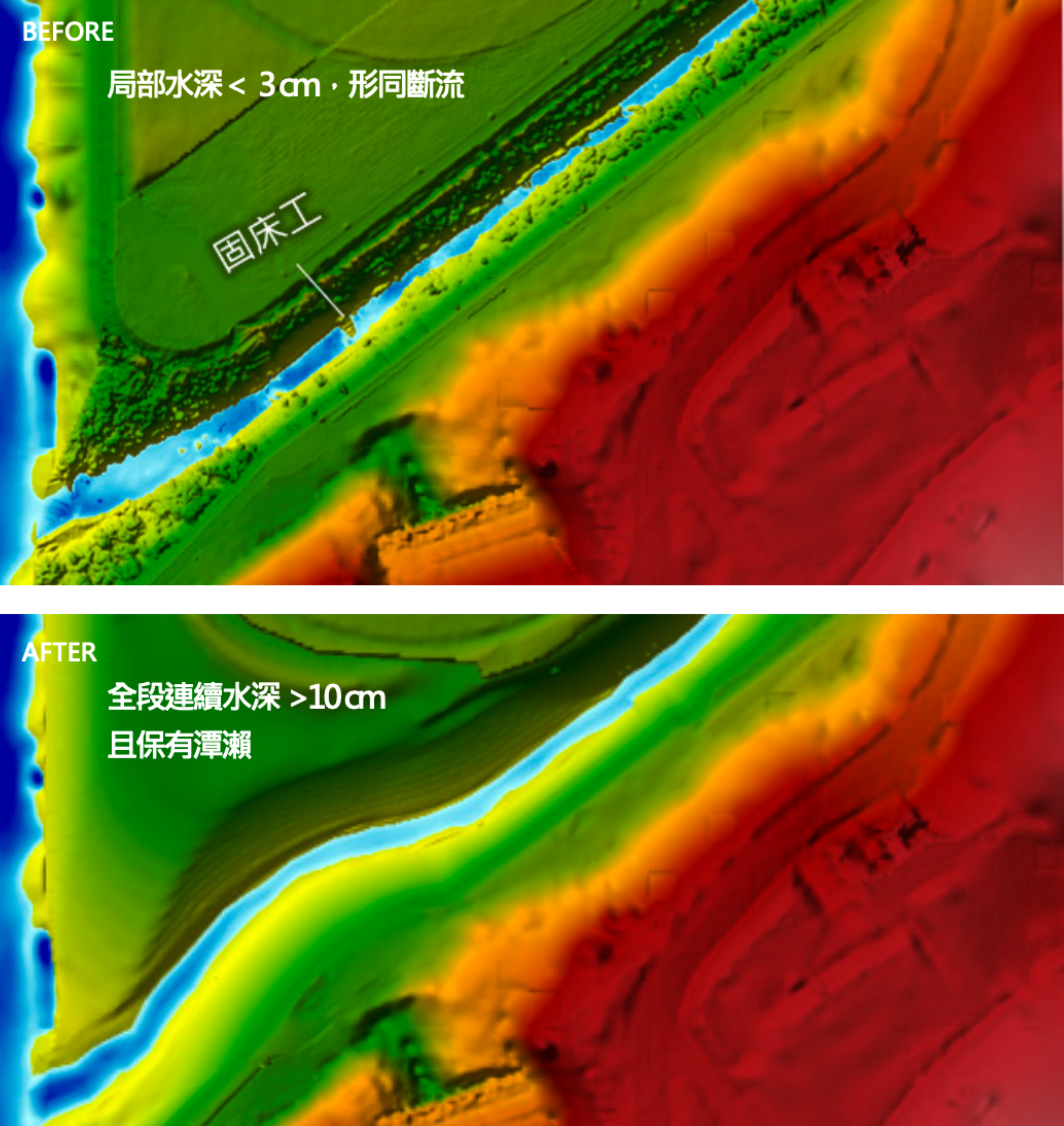

除匯流口附近之外,計畫範圍內的河床多為混凝土封底,雖局部可見砂洲形成或有塊石堆積,但底部仍為光滑硬底,缺乏穩定的棲地結構。在較大洪水來襲時,這些砂洲與瀨區極易遭到沖刷流失,難以維持長期棲地功能。此外,混凝土河床因無孔隙,表層水無法轉為伏流並於下游再度湧出,使河床質地缺乏呼吸能力,導致孔隙空間被泥質淤積填埋,不利藻類附著與微棲地形成,亦降低魚類與無脊椎生物的利用可能性,嚴重削弱水域的生態功能。

針對上述問題,本計畫針對河床與護岸進行系統性的改善作業。原有混凝土河床將予以打除,並於其上回填卵礫石,以提升表層粗糙度與孔隙度,同時抬高河床高程,修正過往深槽化的河道斷面,改善棲地條件並增進親水性。此外,本計畫亦拆除約6,861平方公尺的混凝土塊,並將其全數於現地回收再利用,作為邊坡砌石或基腳材料,以強化河岸穩定性,並於適當位置設置塊石石組,進一步營造具水流變化的瀨區,提升棲地多樣性與整體生態功能。

雖然河床抬高與粗糙度增加可能使部分區段通洪斷面減少,但本計畫也同步調降左岸步道高程、縮減其寬度,並於匯流口削除高灘地,以補足河道容量,重建水體與地下水的橫向連結。整體設計方案均已透過HEC-RAS二維水理模式進行模擬與驗證,確保改善效果與通洪安全兼顧。

轉變仍在繼續:指南溪改善的未竟之路

從過去被高牆封固、功能單一的混凝土排水渠道,到今日能容納洪水、孕育生機、開放共享的都市溪流空間,景美溪與指南溪匯流口的改造歷程,展現了台北都市水域治理思維的重大轉變。本計畫從在地願景出發,透過三階段公民參與工作坊,奠定生態優先、人本共構的規劃基礎,並藉由削高灘、護岸緩坡化、河床透水重建等一系列工程手段,恢復了河川的橫向與垂直連結,改善洪水調節與水文循環,實質提升水域的棲地功能與生態多樣性。

指南溪的改善不僅是一場工程技術的革新,更是一場從制度、設計到參與實踐的全面更新,成為台灣都市河川復育的重要示範案例。本計劃證明了都市溪流不必屈就於排水功能的框限,只要有足夠的想像與協作,就能從水泥中鬆綁,重新長出與自然共存的生命力,更能是連結社區、滋養公共生活的靈魂場域。唯有持續地對話、調整與拓展,我們才可能真正迎來一條讓人與水共生的都市河川。

然而,溪流復育的路仍在繼續,評審建議,未來應持續與國立政治大學協調,探討指南溪右岸與校園用地的整體規劃,評估護岸拆除或進一步生態改善的可行性,以強化河川橫向連結。同時,也應逐步向指南溪上游推動更多生態改善計畫,擴大整體復育的範圍與深度,使這條都市溪流的生態轉變不再只是局部實驗,而能逐步邁向完整流域尺度的整體實踐。

2024 第一屆 河川希望工程獎-特優獎

環境營造類

主辦單位 :臺北市政府工務局水利工程處

設計單位 :經典工程顧問有限公司、中興工程顧問股份有限公司

施工單位 :安宏營造有限公司

監造單位 :威旭工程顧問有限公司